沿革

大宜味村の歴史は1673年尚貞王5年(延宝元年)、羽地間切から平南・津波の2村と国頭間切から屋嘉比・城・根謝銘・喜如嘉・饒波・根路銘・塩屋・前田・屋古・田港・渡野喜屋の11村を分かち、13村をもって田港間切を創設したことにはじまる。

その後1695年尚貞王27年(元禄8年)、屋古・前田の2村を併せて屋古前田とし、国頭間切から川田・平良の2村を分かち、また親田・見里・一名代・大宜味の4村を新設して18村をもって大宜味間切と改称した。

さらに1719年尚敬王7年(享保4年)には川田・平良の2村は久志間切に合併され、ここに現在の大宜味村の形ができあがることとなった。

1908年(明治41年)沖縄県島しょ町村制(特別町村制)が施行され初代村長は県知事に、また収入役と書記は国頭郡長より任命された。

その後1920年(大正9年)には普通町村制が施行され、それまでの官撰村長から民選村長へ、助役・収入役は村長の推薦と村会の承認により決まる形となって、現在の大宜味村体制が発足した。

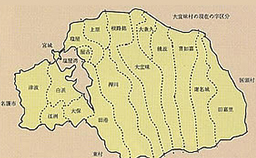

地域の基本単位となる字(古くは村)は、1903年(明治36年)には県令により屋古前田を田港に合し、根謝銘・一名代・城を併せて謝名城と称し、親田・屋嘉比・見里を併せて田嘉里と改め、平南を津波に合した。以降さらに幾多の合併分離をくりかえし、現在では田嘉里・謝名城・喜如嘉・饒波・大兼久・大宜味・根路銘・上原・塩屋・屋古・田港・押川・大保・白浜・宮城・江洲・津波の17字となっている。

年表にみる村のあゆみ

1908年(明治41年)~1922年(大正11年) (JPEG: 186.0KB)

1923年(大正12年)~1932年(昭和7年) (JPEG: 158.5KB)

1933年(昭和8年)~1942年(昭和17年) (JPEG: 168.5KB)

1943年(昭和18年)~1948年(昭和23年) (JPEG: 194.9KB)

1949年(昭和24年)~1960年(昭和35年) (JPEG: 164.3KB)

1961年(昭和36年)~1972年(昭和47年) (JPEG: 157.3KB)

1973年(昭和48年)~1983年(昭和58年) (JPEG: 162.9KB)

1986年(昭和61年)~1997年(平成9年) (JPEG: 111.6KB)

1998年(平成10年)~2001年(平成13年) (JPEG: 166.0KB)

更新日:2023年03月30日