○大宜味村税条例施行規則

平成24年3月30日

規則第4号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条~第6条)

第2節 賦課徴収(第7条~第34条)

第3節 過料処分及び犯則取締(第35条・第36条)

第2章 普通税

第1節 村民税(第37条)

第2節 固定資産税(第38条~第38条の3)

第3節 軽自動車税(第39条)

第4節 鉱産税(第40条)

第5節 特別土地保有税(第41条)

第3章 目的税

第1節 入湯税(第42条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、村税の賦課徴収事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。

(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。

(3) 条例 大宜味村税条例(昭和47年条例第30号)をいう。

(この規則と財務規則の関係)

第3条 村税の徴収金の徴収に関する事項のうち、この規則に定めのあるものについては、大宜味村財務規則(平成元年規則第4号)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。

(徴税吏員とその職務権限)

第4条 条例第2条第1号の規定により委任する徴税吏員は、村税事務に従事する職員とする。

2 前項の徴税吏員に次の事務を委任する。

(1) 村税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 徴収金の滞納処分

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により徴税吏員の職務とされた事務

(犯則取締)

第5条 村税に関する犯則事件について、国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定を準用する場合における税務署の収税官吏の職務は、徴税吏員のうちから村長が犯則事件調査吏員として指定した者が行うものとする。

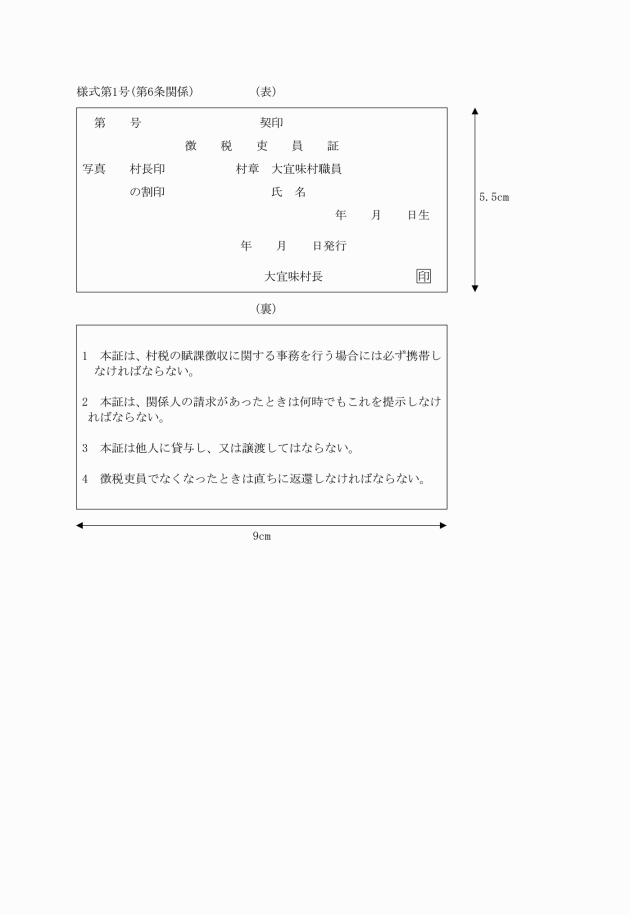

証票の名称 | |

徴税吏員証 | 第1号 |

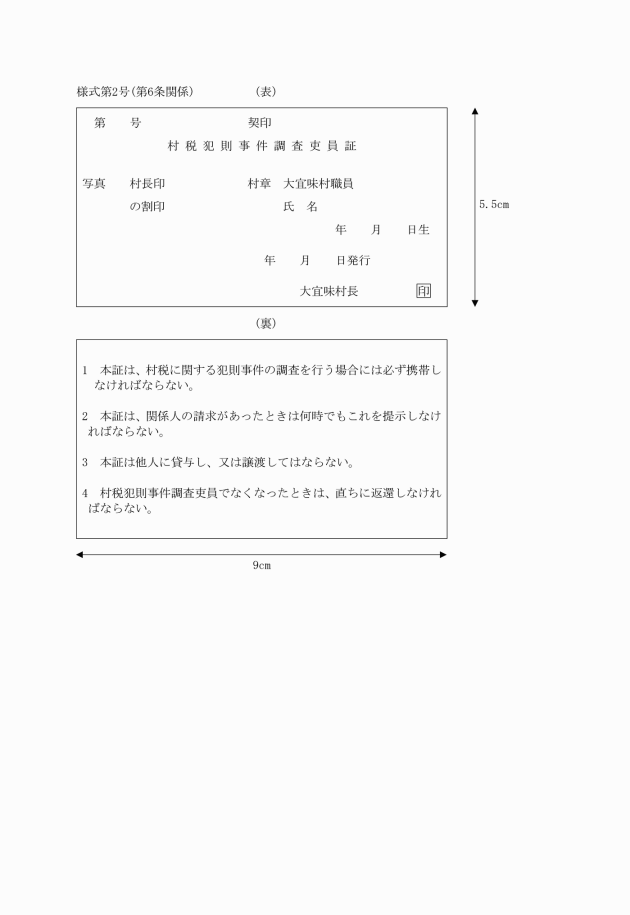

村税犯則事件調査吏員証 | 第2号 |

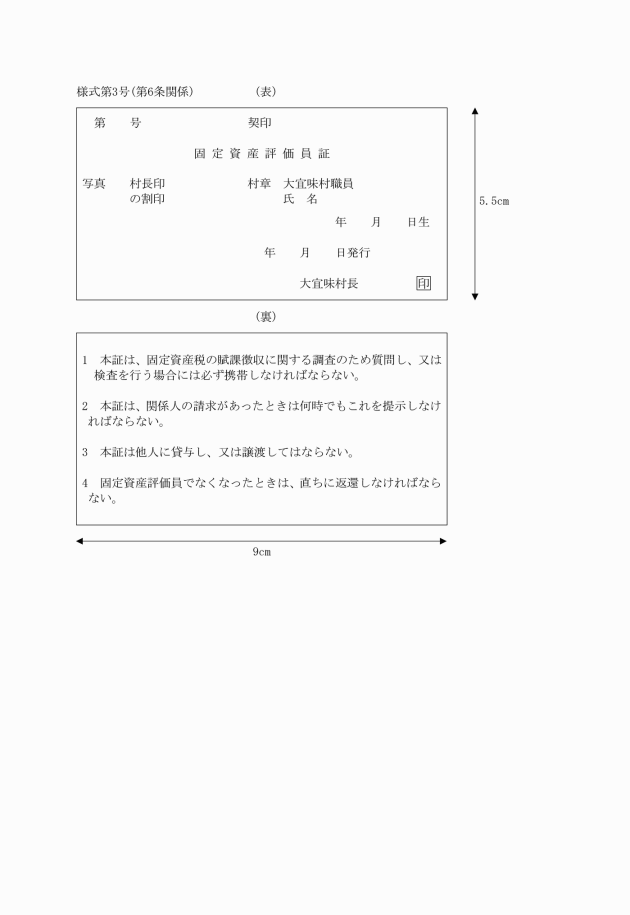

固定資産評価員証 | 第3号 |

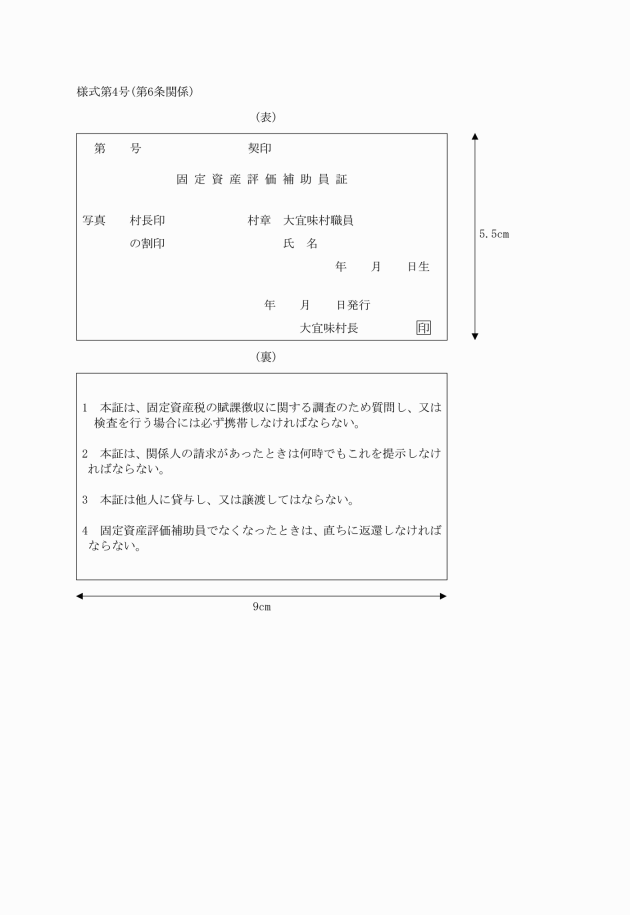

固定資産評価補助員証 | 第4号 |

第2節 賦課徴収

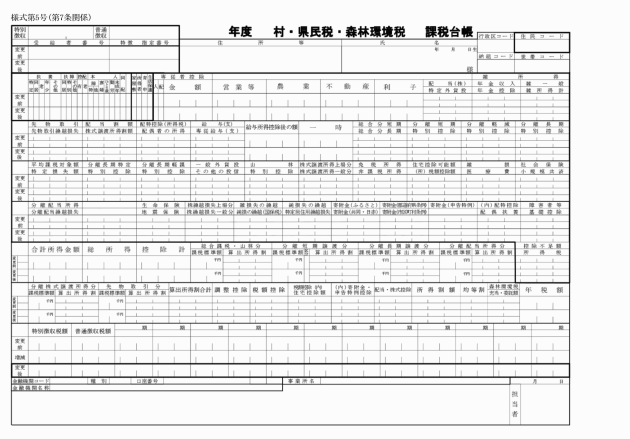

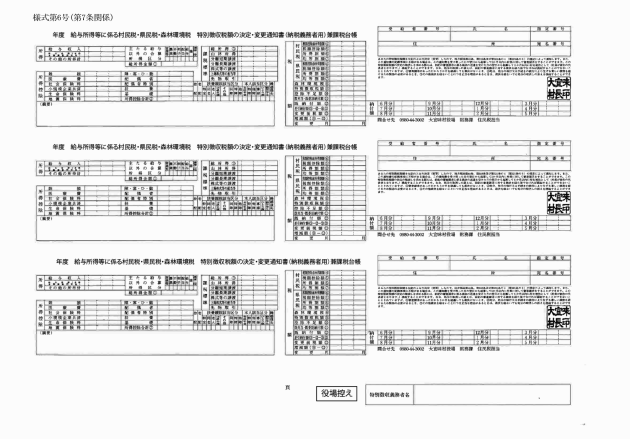

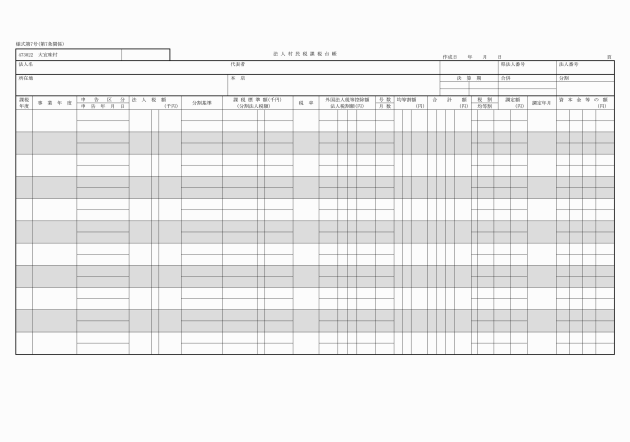

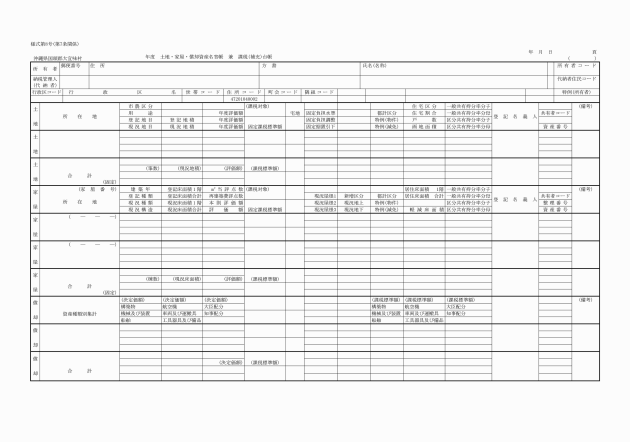

(課税台帳等の様式)

第7条 村長が備えなければならない台帳及び帳簿並びにこれらの様式は、次に掲げるものとする。

台帳及び帳簿の名称 | |

村・県民税課税台帳 | 第5号 |

給与所得等に係る村民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)兼課税台帳 | 第6号 |

法人村民税課税台帳 | 第7号 |

土地・家屋・償却資産名寄帳兼課税(補充)台帳 | 第8号 |

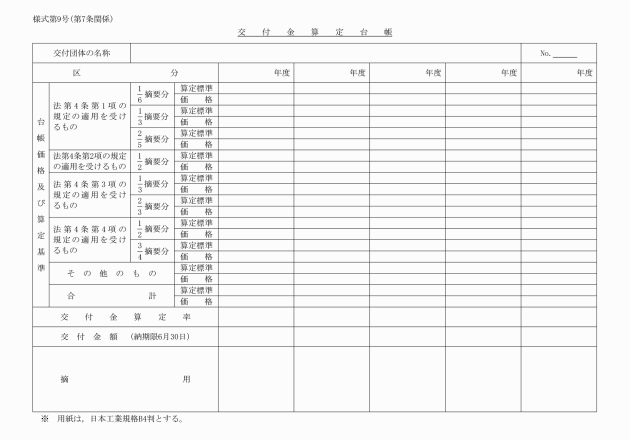

交付金算定台帳 | 第9号 |

軽自動車税(種別割)課税台帳 | 第10号 |

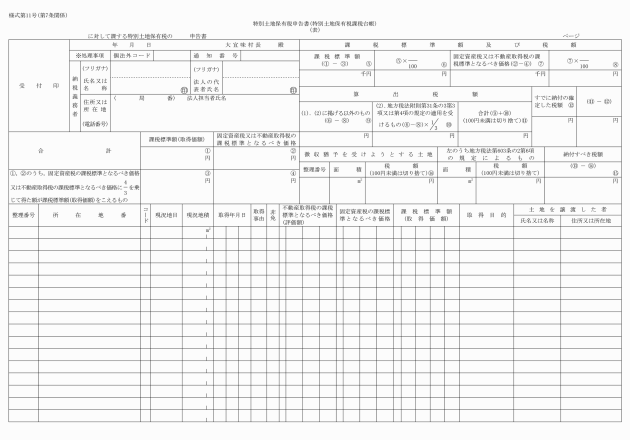

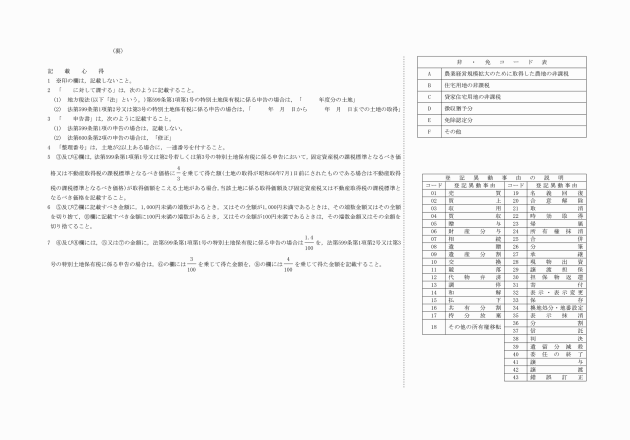

特別土地保有税申告書(特別土地保有税課税台帳) | 第11号 |

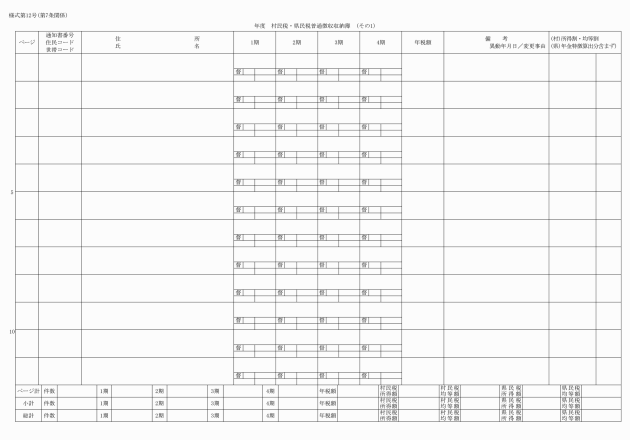

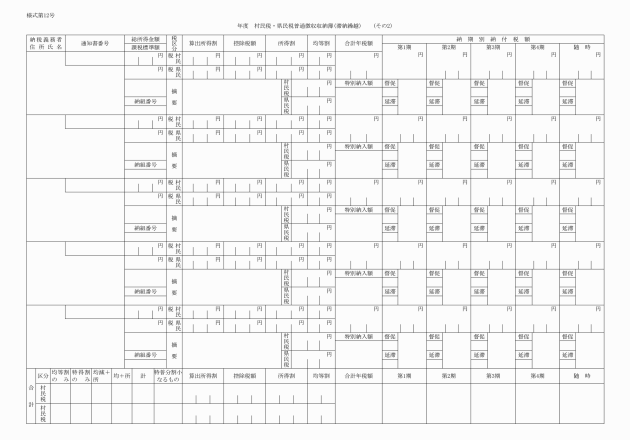

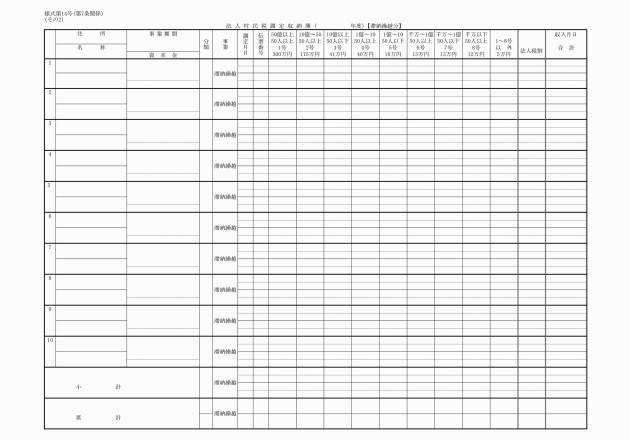

村民税・県民税普通徴収収納簿(その1)(その2) | 第12号 |

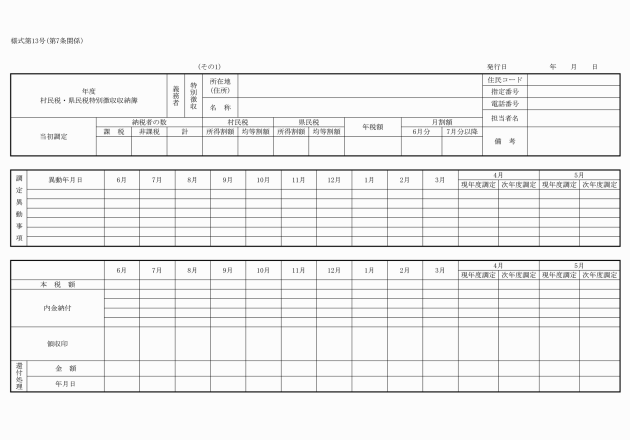

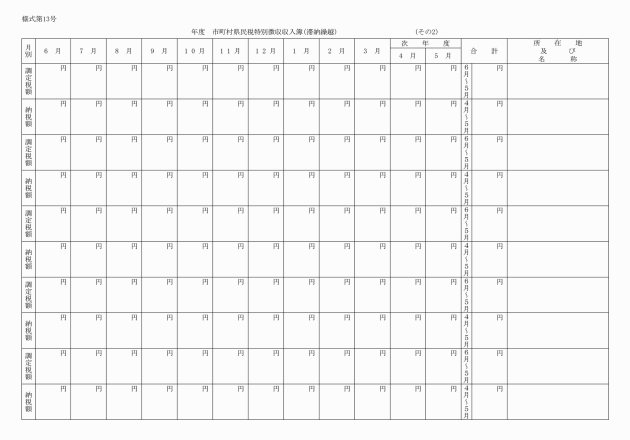

村民税・県民税特別徴収出納簿(その1)(その2) | 第13号 |

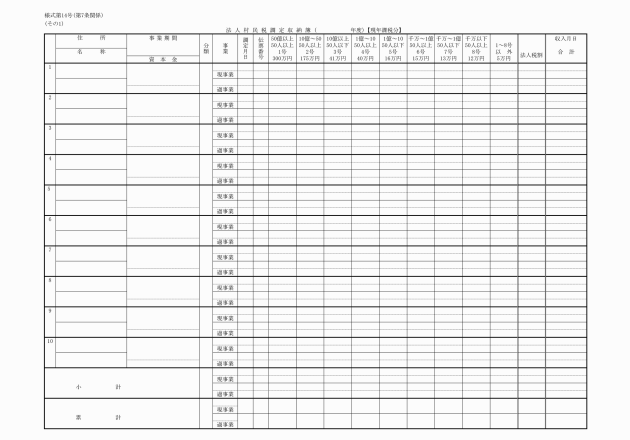

法人村民税調定収納簿(その1)(その2) | 第14号 |

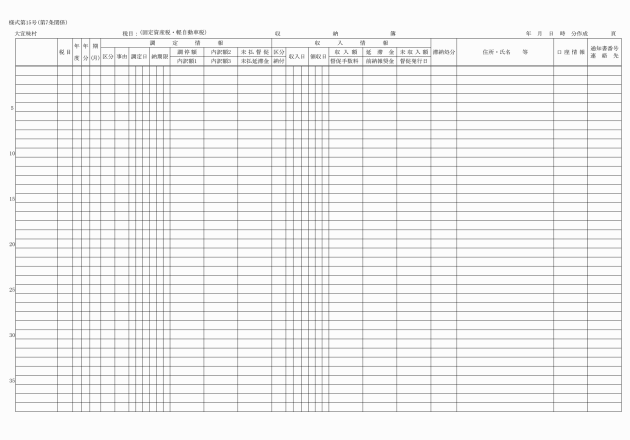

収納簿 | 第15号 |

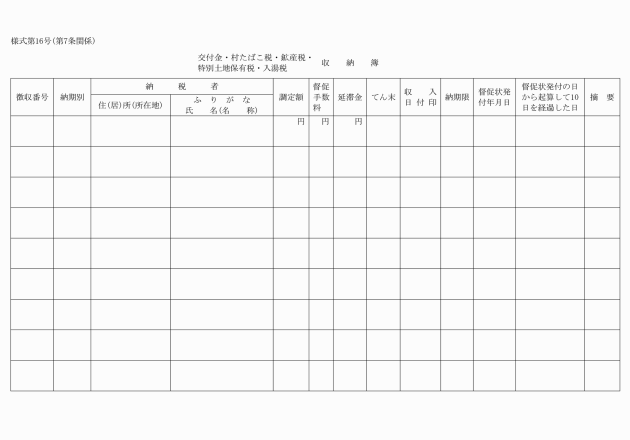

交付金・村たばこ税・鉱産税・特別土地保有税・入湯税 収納簿 | 第16号 |

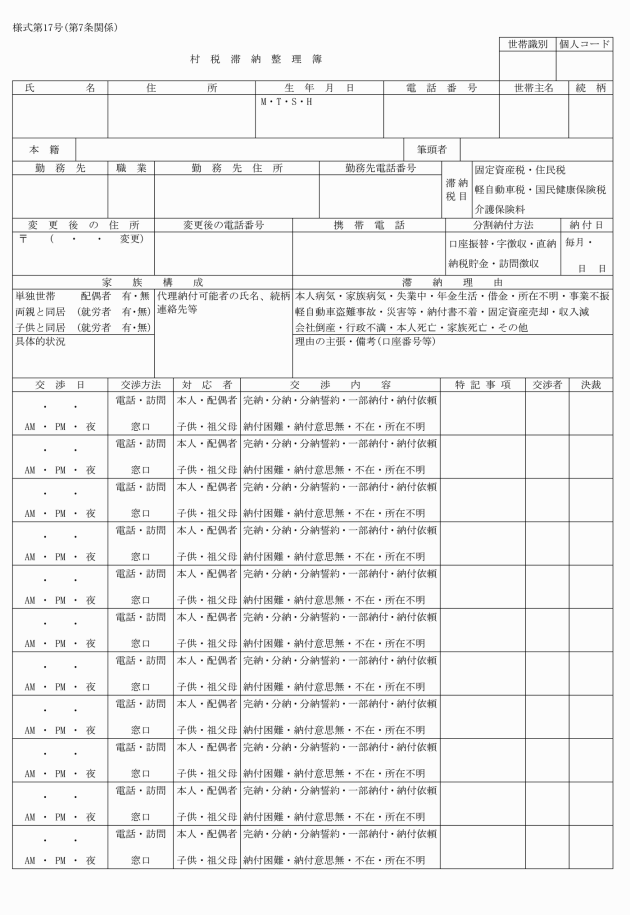

村税滞納整理簿 | 第17号 |

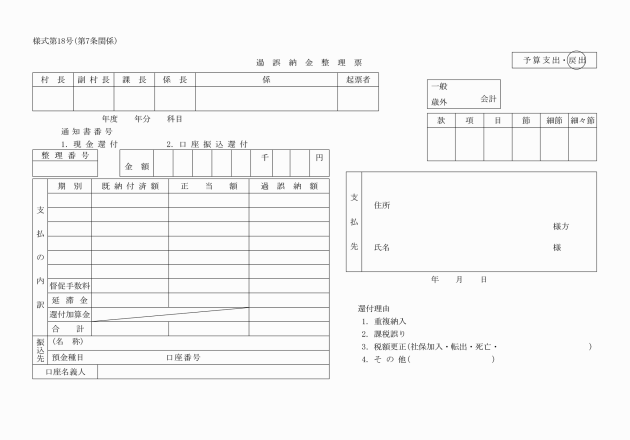

過誤納金整理票 | 第18号 |

(徴収猶予の申請等)

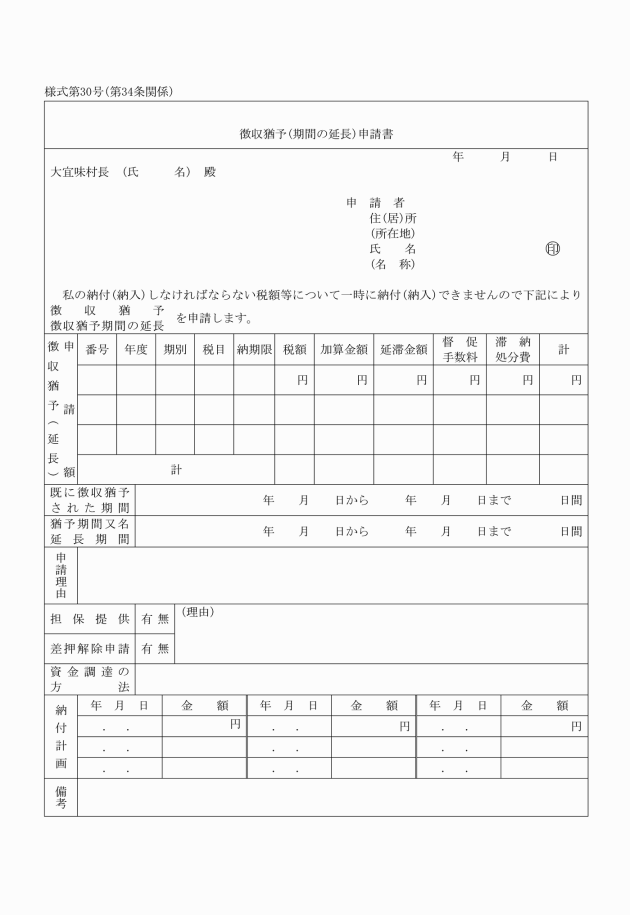

第8条 法第15条第1項又は第2項の規定による徴収猶予の申請をしようとする者は、徴収猶予(期間の延長)申請書を村長に提出しなければならない。

2 法第15条第3項の規定による徴収猶予の期間の延長を申請しようとする者は、徴収猶予(期間の延長)申請書を村長に提出しなければならない。

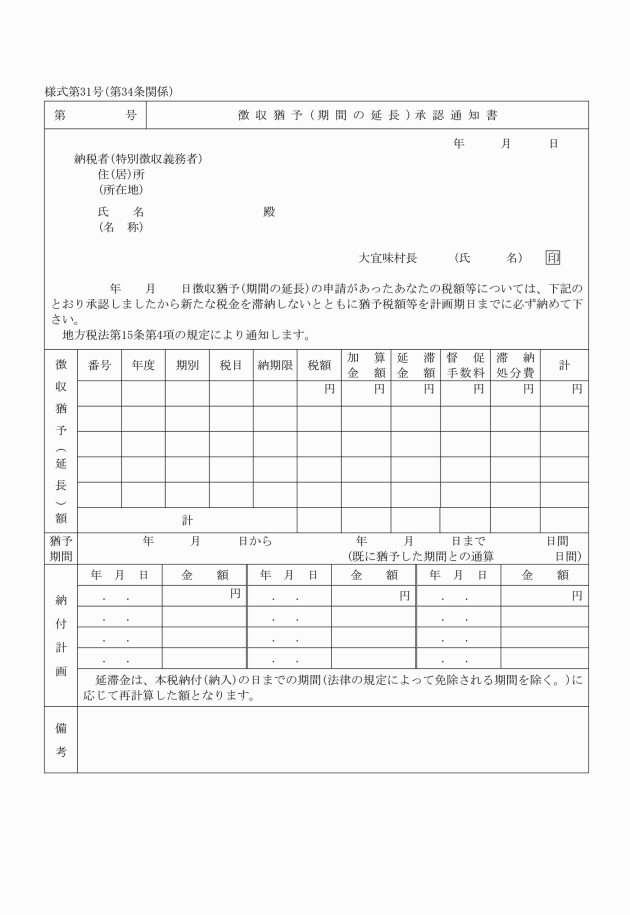

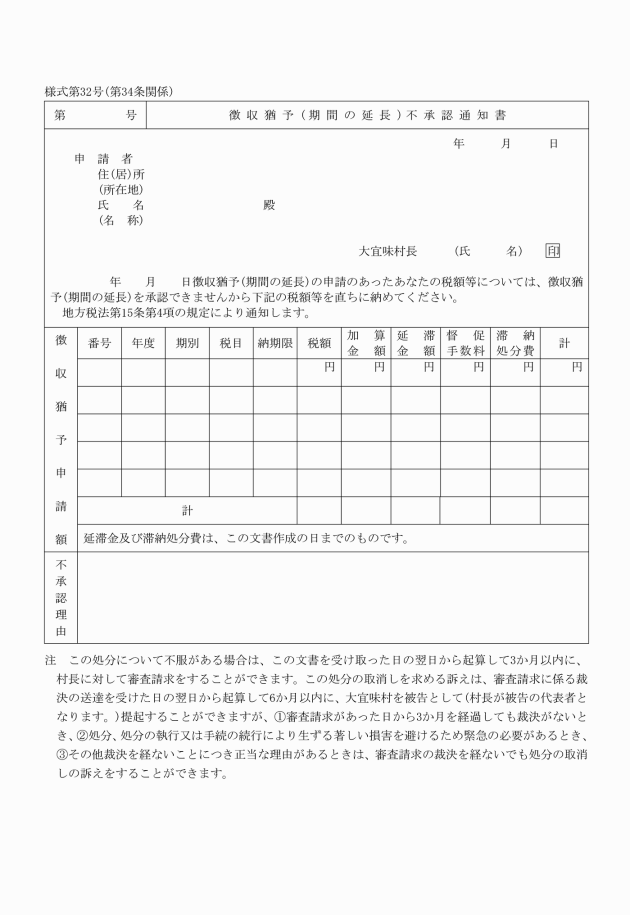

3 村長は、法第15条第4項の規定により徴収猶予又は期間の延長を認めた場合は徴収猶予(期間の延長)承認通知書により、認めない場合は徴収猶予(期間の延長)不承認通知書によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。

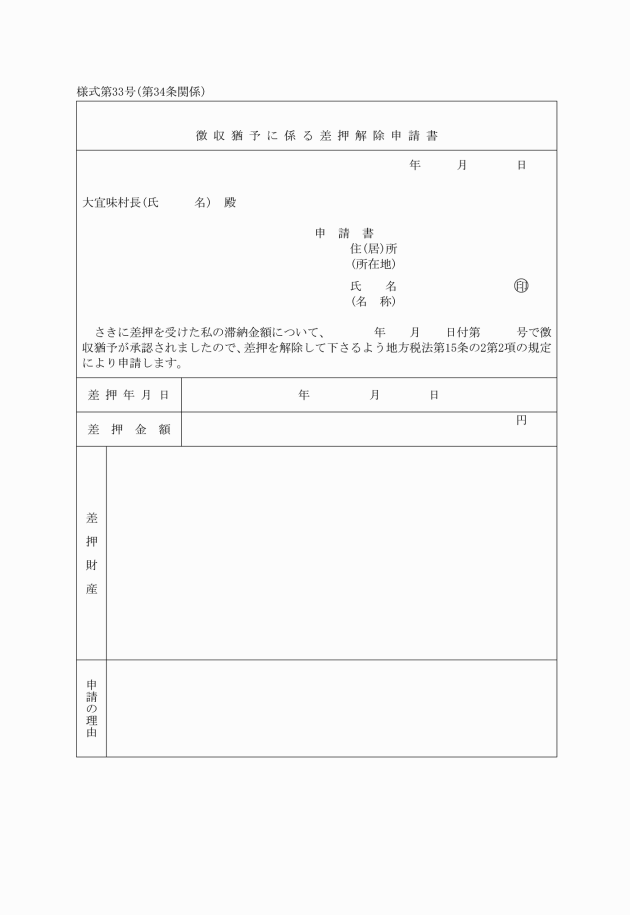

4 徴収猶予の承認を受けた者が、法第15条の2第2項の規定により財産の差押解除を申請しようとするときは、徴収猶予に係る差押解除申請書を村長に提出しなければならない。

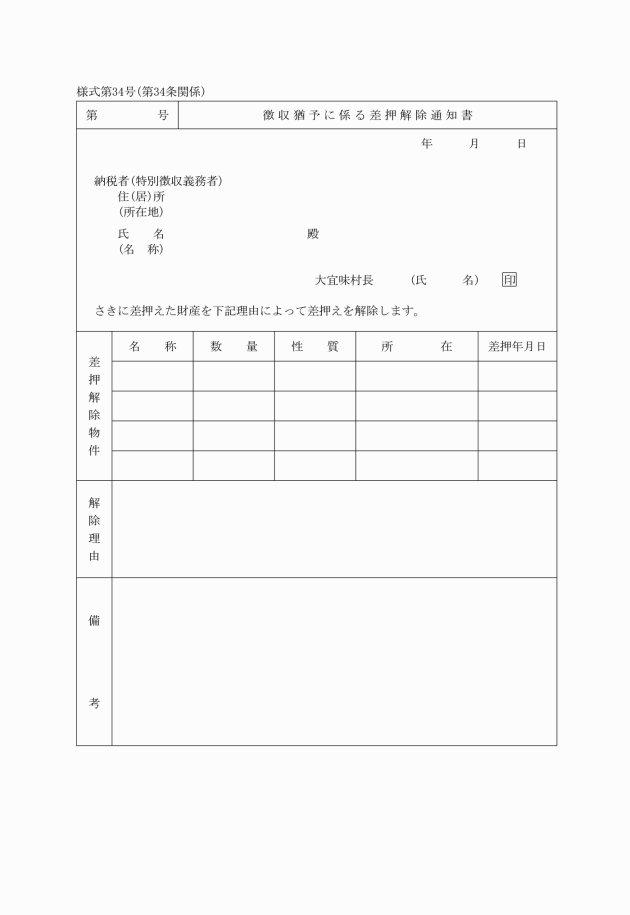

5 村長は、法第15条の2第2項の規定により財産の差押を解除するときは、徴収猶予に係る差押解除通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

(徴収猶予等に係る徴収金の納付納入の方法)

第9条 前条第3項の規定による承認に係る徴収金を納付又は納入する場合は、納付書又は納入書によらなければならない。

(徴収猶予及び換価猶予の取消し)

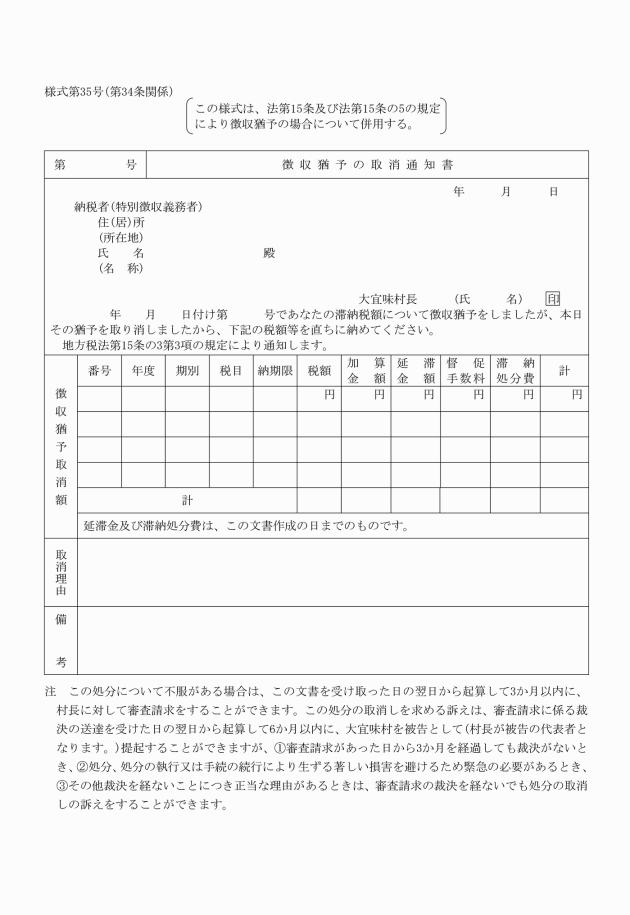

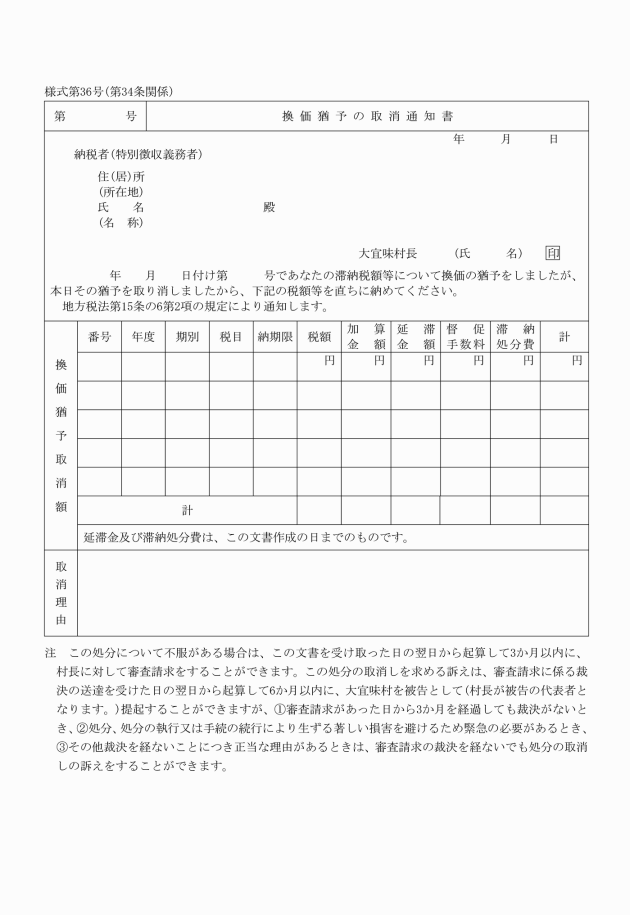

第10条 村長は、法第15条の3又は第15条の6の規定に該当するときは、直ちに徴収猶予の取消通知書又は換価猶予の取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。

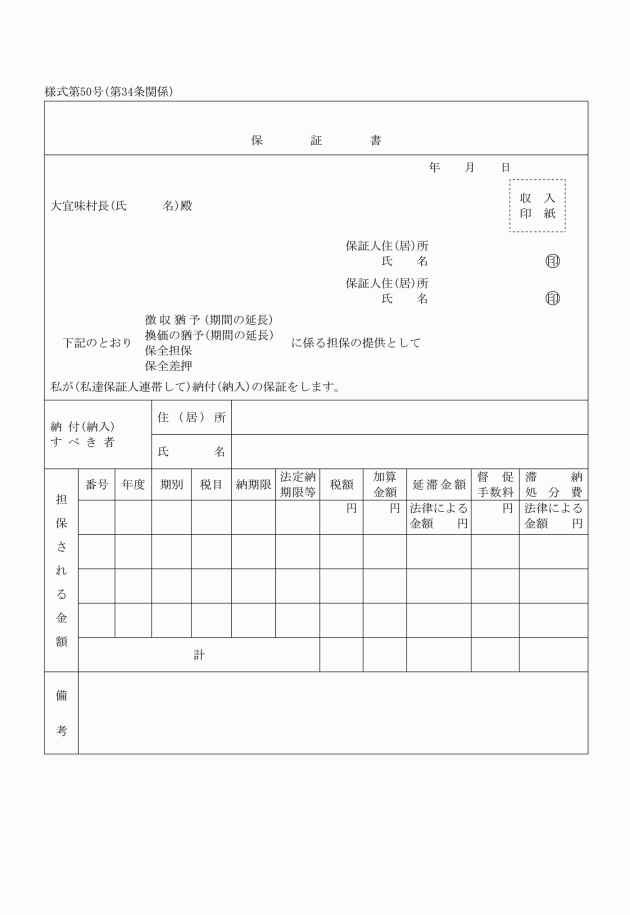

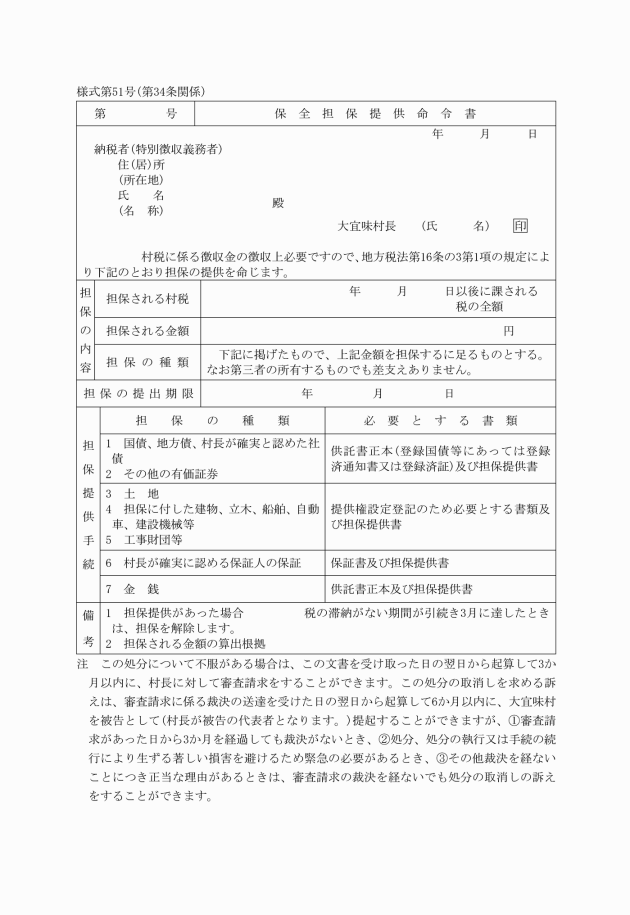

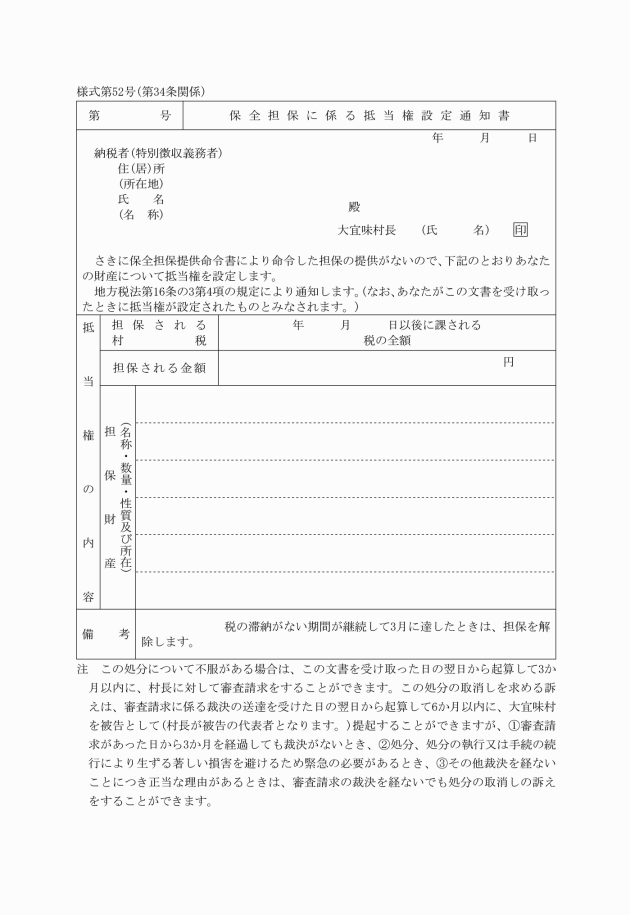

(担保提供の手続等)

第11条 法第16条第1項の規定によって担保を徴されることとなった者が、令第6条の10の規定により担保を提供する場合は、担保提供書に担保を証する文書を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、法第16条第3項の規定によって増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するための必要な行為を求める場合は、増担保提供(保証人の変更)請求書によって請求しなければならない。

5 第1項の規定は、法第16条の3第1項の規定によって保全担保を命ぜられた場合において、その担保を提供するとき又は法第16条の4第3項の規定により保全差押金額に相当する担保を提供するときにおいて準用する。

(担保の解除の通知)

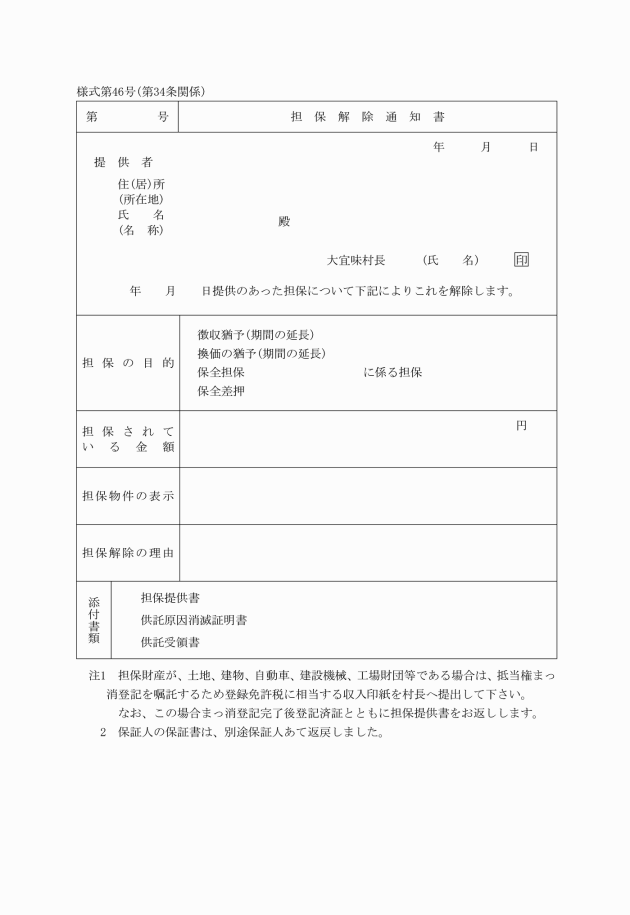

第12条 村長は、法第16条第1項の規定によって担保を徴した場合において、当該担保に係る徴収金の全部又は一部が納付又は納入されたこと等により担保を徴する理由がなくなったため、当該担保の全部又は一部を解除するときは、担保解除通知書によって通知しなければならない。

2 前項の規定は、法第16条の3第7項若しくは第8項の規定により保全担保を解除する場合又は法第16条の4第4項若しくは第5項の規定により担保を解除する場合において準用する。

(納税義務の消滅通知)

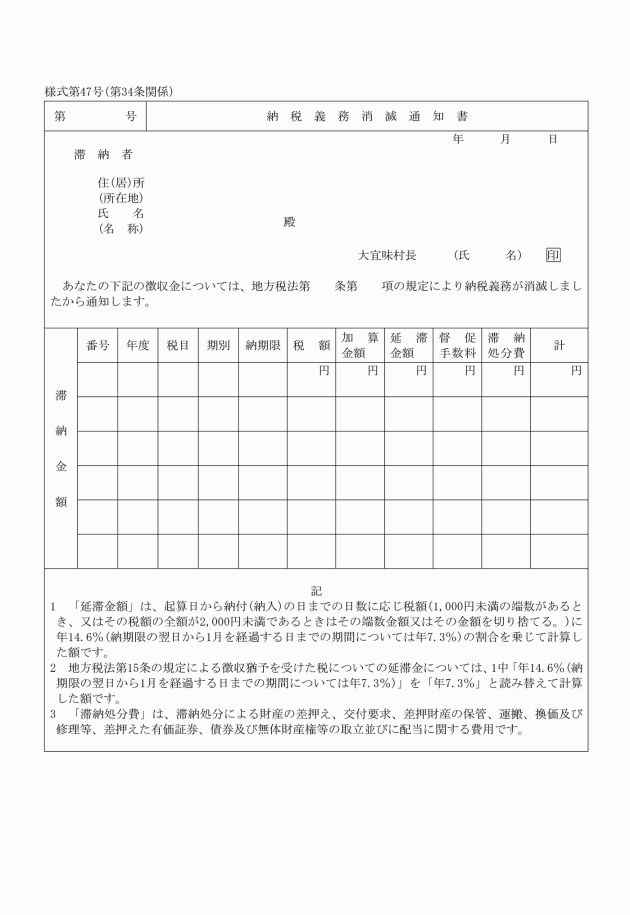

第13条 村長は、法第15条の7第4項若しくは法第18条第1項の規定により納税義務が消滅した場合又は法第15条の7第5項の規定により納税義務を消滅させた場合は、納税義務消滅通知書によって通知しなければならない。

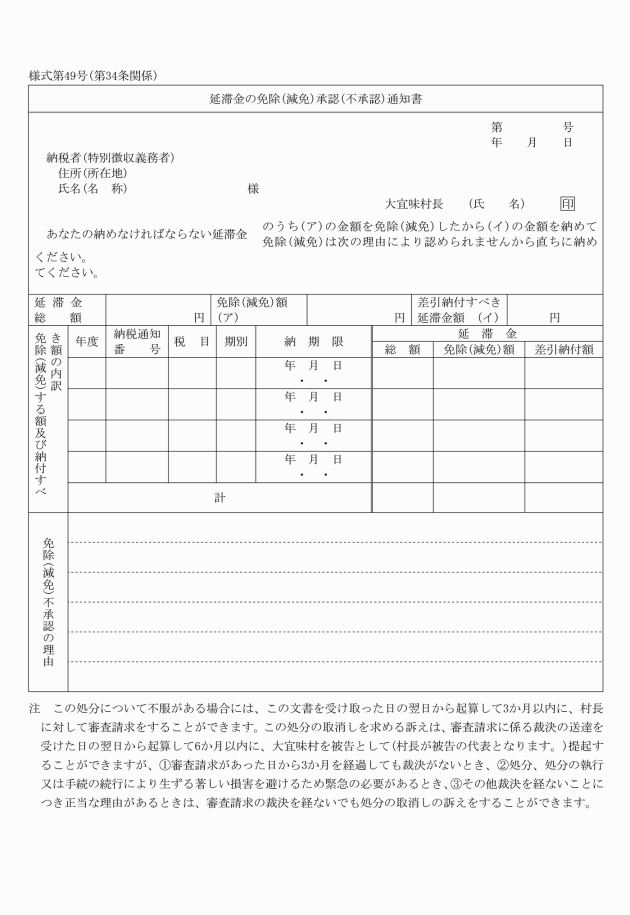

(延滞金の免除)

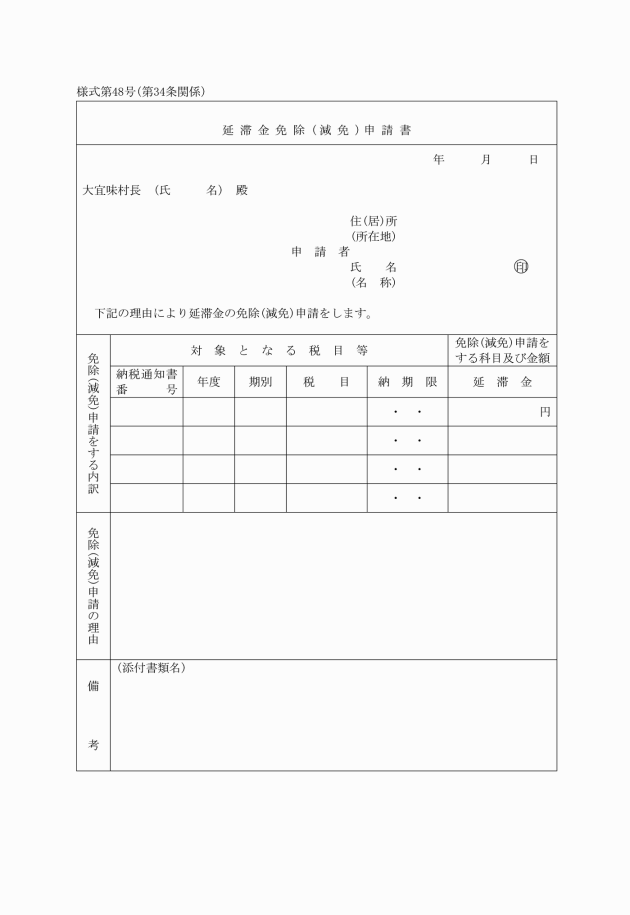

第14条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金免除(減免)申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金の免除(減免)承認(不承認)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。

(納期限後に納付又は納入する村税に係る延滞金の減免)

第15条 納期限後において納付又は納入する村税に係る延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金免除(減免)申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金の免除(減免)承認(不承認)通知書によって、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)

第16条 法第16条の2第1項の規定により、村長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので村長が取立てを確実と認めるものとする。

(1) 再委託している銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託する銀行と交換決済することができる銀行を含む。以下この条において「所在地の銀行」という。)を支払人として、再委託する銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定銀行の小切手で次のいずれかに該当するもの

ア 提出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、村長を受取人とする記名式のもの

イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が村長に取立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は自己宛て若しくは引受けのある為替手形で、約束手形にあっては振出人、自己あての為替手形にあっては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者で村長に取立てのための裏書をしたもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に掲げる小切手又は約束手形若しくは為替手形で再委託銀行と通じて取立てができるもの

2 徴税吏員は、法第16条の2第3項の規定により、委託を受けた場合においては、村長の指定する金融機関に再委託するものとする。

(予納の申出)

第17条 法第17条の3第1項第2号に掲げる徴収金を予納しようとする者は、予納金納付(納入)申出書を村長に提出しなければならない。

(過誤納金の還付又は充当の通知)

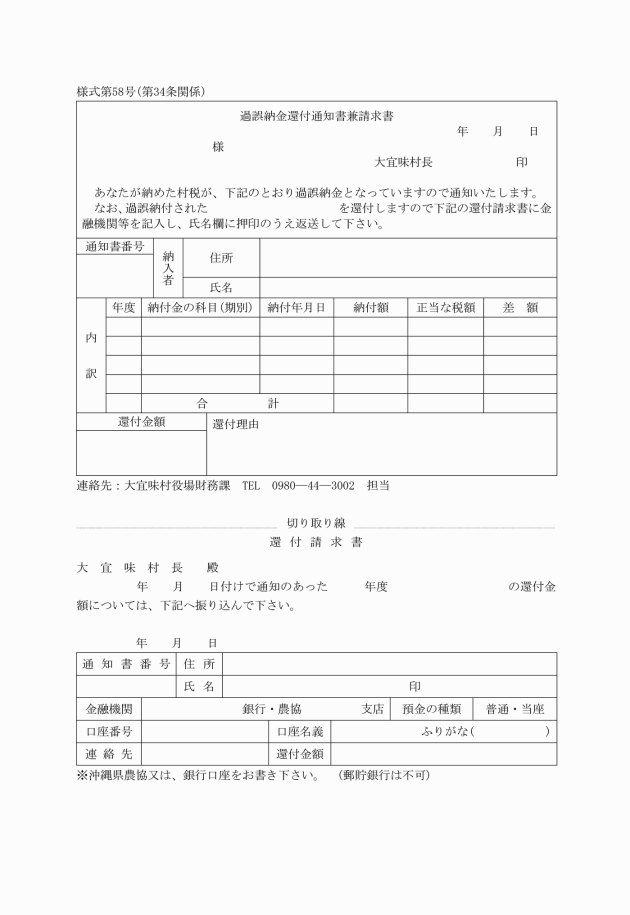

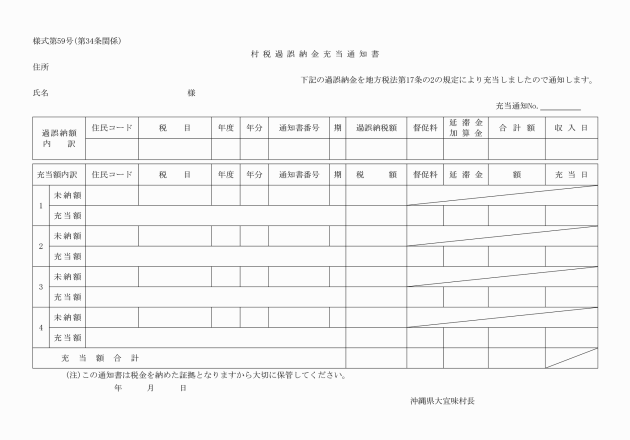

第18条 村長は、法第17条の規定により過誤納金を還付する場合は過誤納金還付通知書兼請求書によって、法第17条の2第1項又は第2項の規定により未納の徴収金に充当した場合は村税過誤納金充当通知書によって、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

2 納税者又は特別徴収義務者は、前項の過誤納金還付通知書兼請求書を受領した場合においては、還付請求書を村長に提出しなければならない。ただし、当該過誤納金額が100円以下であるときは、この限りでない。

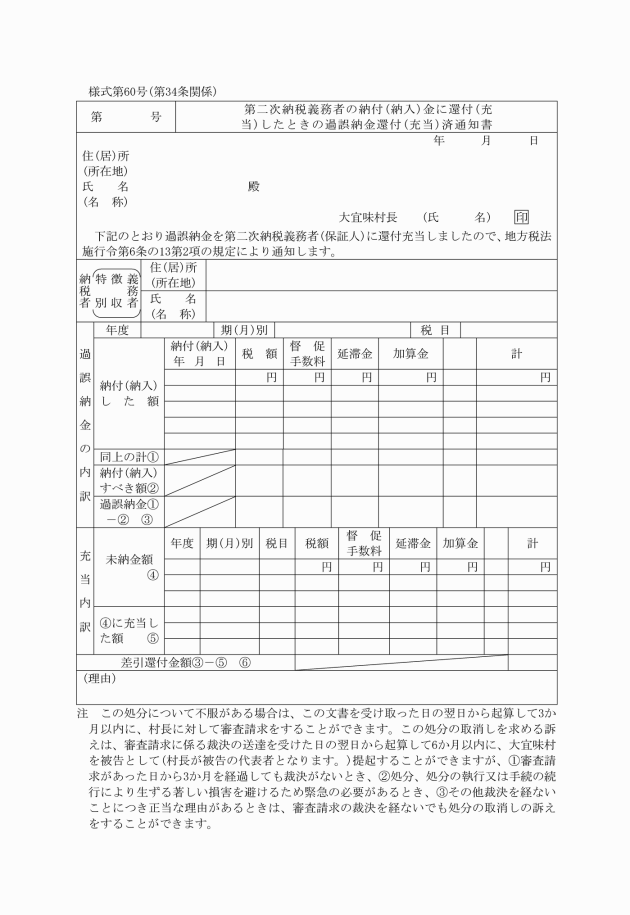

3 村長は、令第6条の13第1項の規定により第二次納税義務者が納付し、又は納入した徴収金の一部につき過誤納金が生じた場合において、当該過誤納金を還付し又は未納の徴収金に充当したときは、納税者又は特別徴収義務者に対し、第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)済通知書によって通知しなければならない。

(還付すべき村民税の中間納付額の充当通知)

第19条 村長は、政令第48条の12の規定により還付すべき村民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合においては、当該納税者に対し、その旨を通知するものとする。

(交付送達の記録)

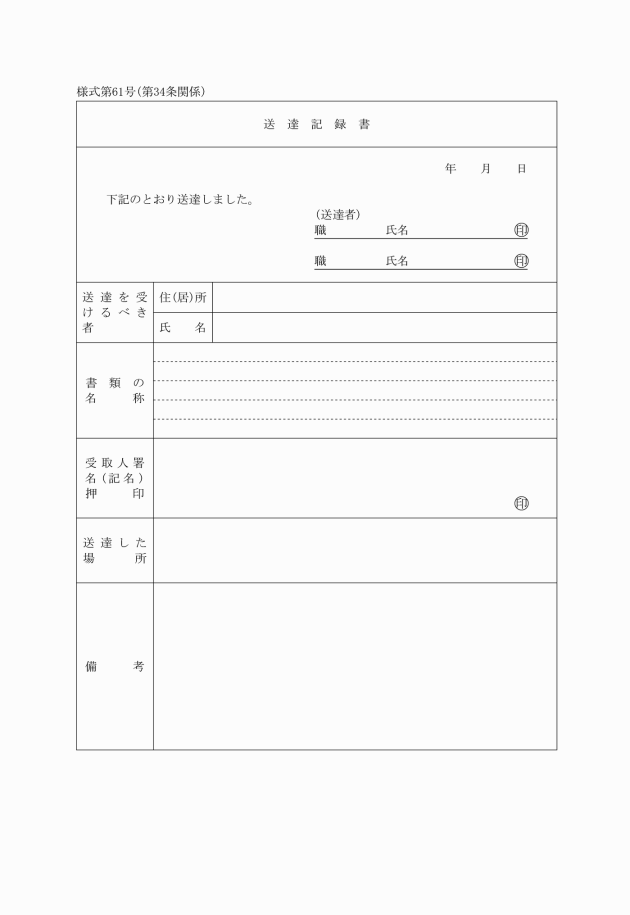

第20条 徴税吏員及びその他の職員(以下この条において「徴税吏員等」という。)は、法第20条第2項又は第3項第1号の規定により、交付送達を行った場合は、送達記録書にその交付を受けた者の署名(記名を含む。以下同じ。)押印を受けなければならない。この場合において、その者が署名押印をしないときは、その理由を付記しなければならない。

2 徴税吏員等は、法第20条第3項第2号の規定による送達を行った場合は、前項の送達記録書にその旨を記載しなければならない。

3 前2項の規定は、送達すべき書類の原本に送達の記録を記載し、その書類の交付を受けた者の署名押印を求めること、その他必要な事項を記載することによって送達記録書に代えることができる。

(公示送達)

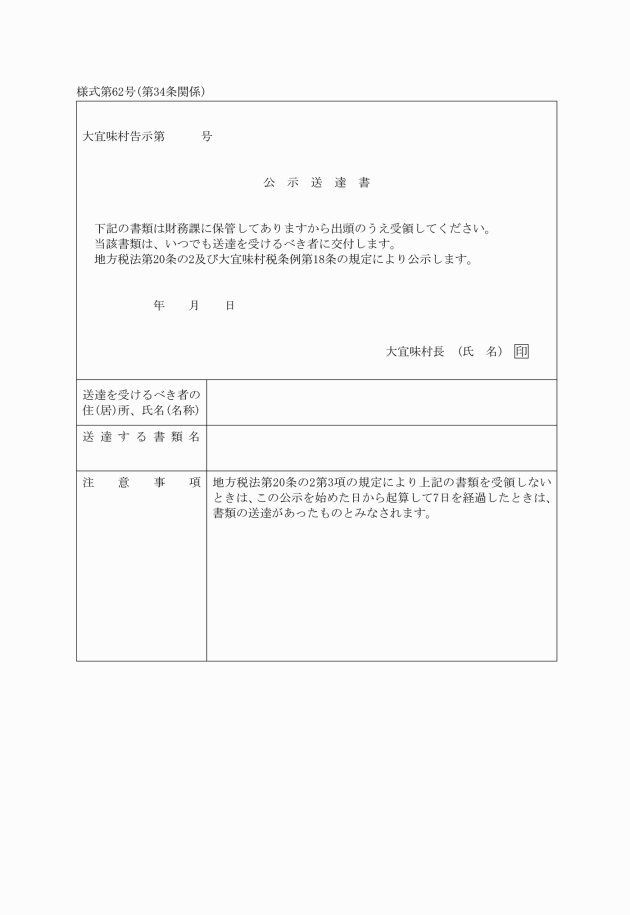

第21条 法第20条の2第1項の規定による公示送達は、公示送達書によらなければならない。

(徴収の嘱託等)

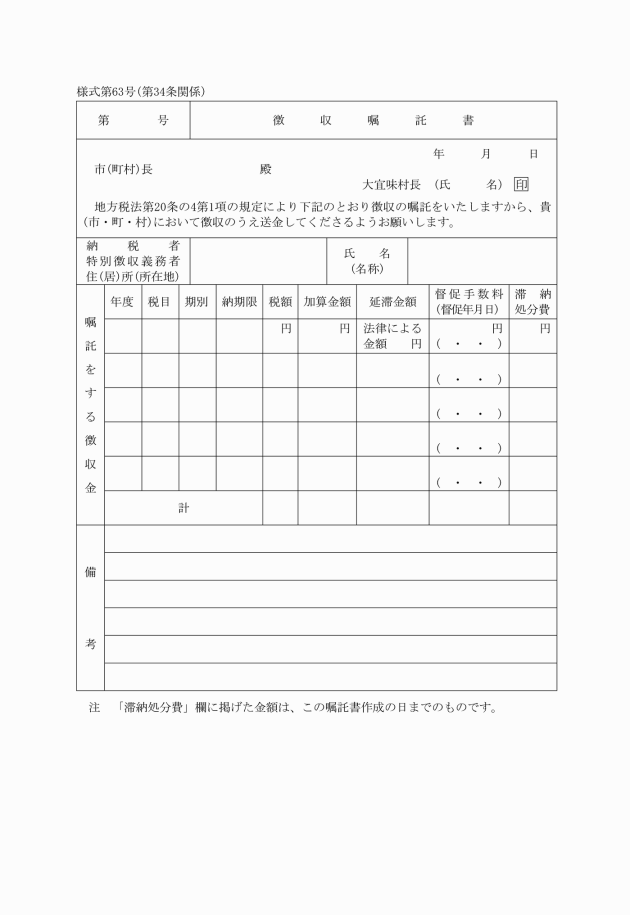

第22条 法第20条の4第1項の規定により徴収の嘱託をする場合は、徴収嘱託書を当該市町村の徴税吏員に送付しなければならない。

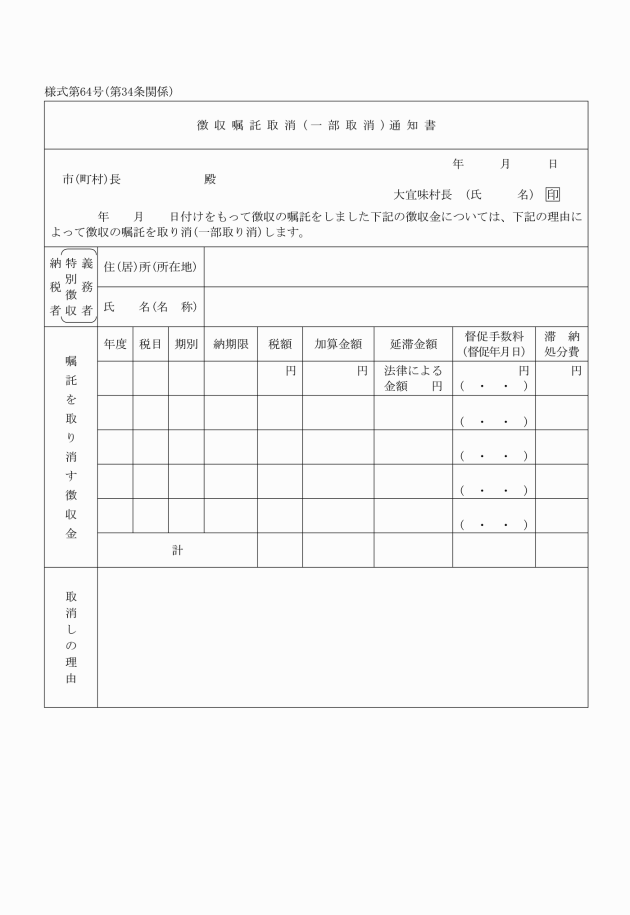

2 前項の徴収嘱託書を送付した後において、当該徴収嘱託書に係る徴収金の全部又は一部についてその嘱託を取り消す場合においては、徴収嘱託取消(一部取消)通知書によって通知しなければならない。

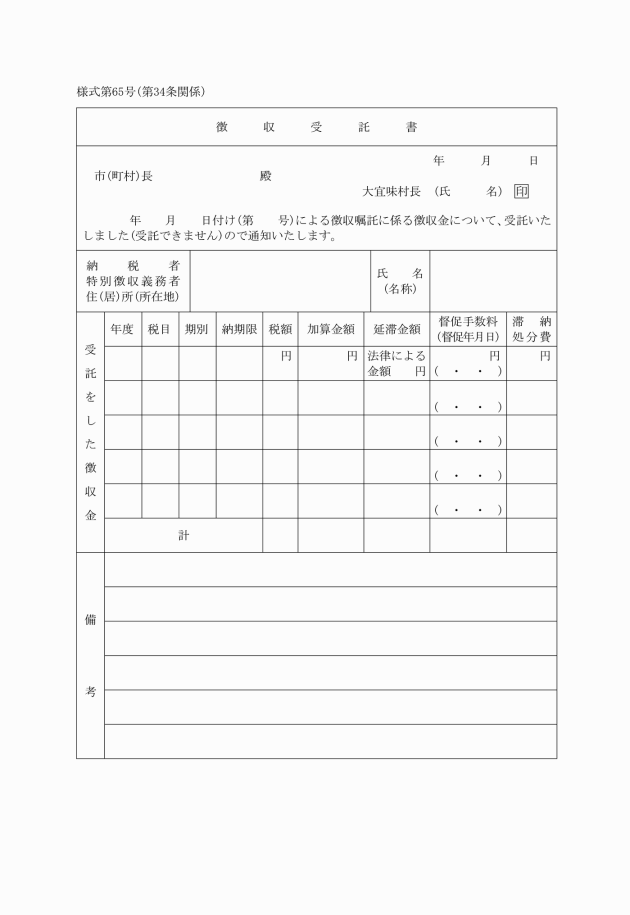

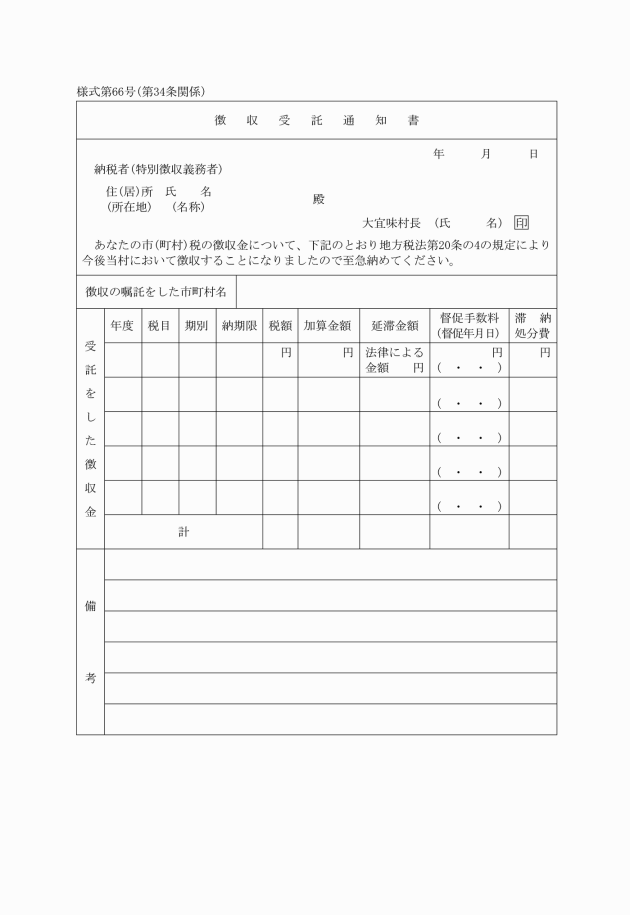

3 他の市町村の徴税吏員から徴収の嘱託を受けた場合は、徴収受託書によって当該徴収吏員に通知するとともに徴収受託通知書によって受託に係る納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。

(災害等による期限の延長の手続等)

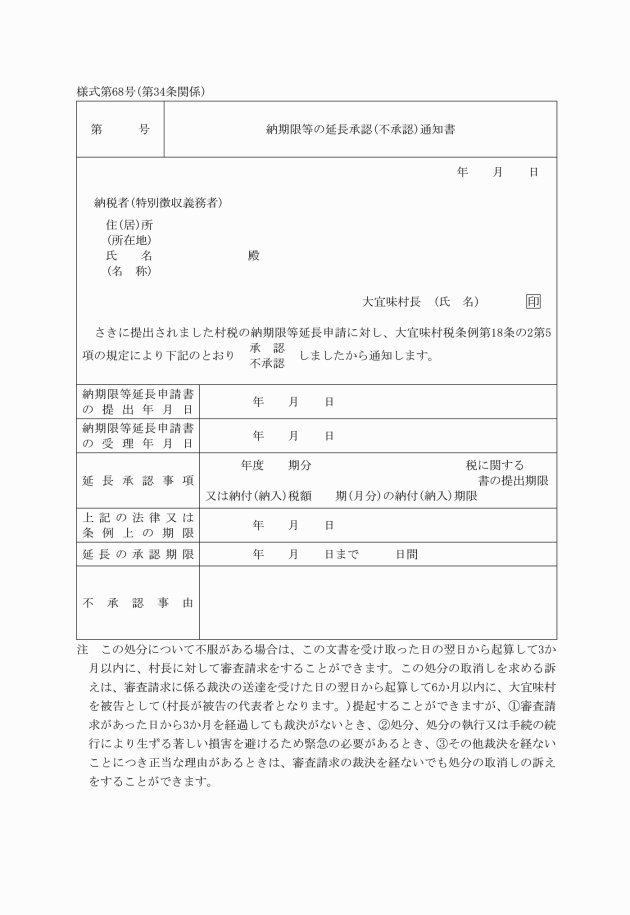

第23条 条例第18条の2第2項の公示は、村の掲示場に掲示して行わなければならない。

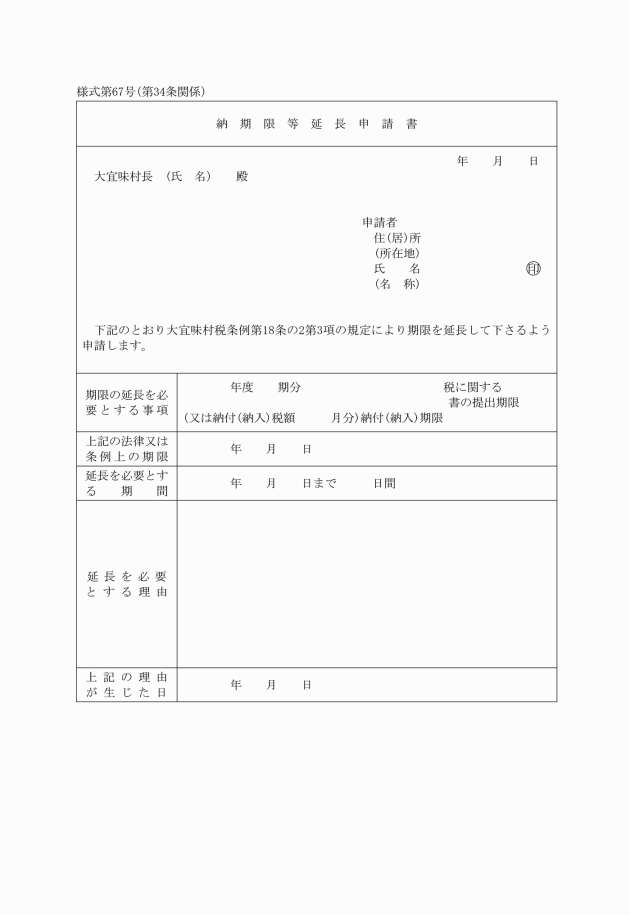

2 条例第18条の2第4項の規定による期限の延長の申請は、納期限等延長申請書によって行わなければならない。

3 条例第18条の2第5項の通知は、期限延長申請に対する納期限等の延長承認(不承認)通知書によって行わなければならない。

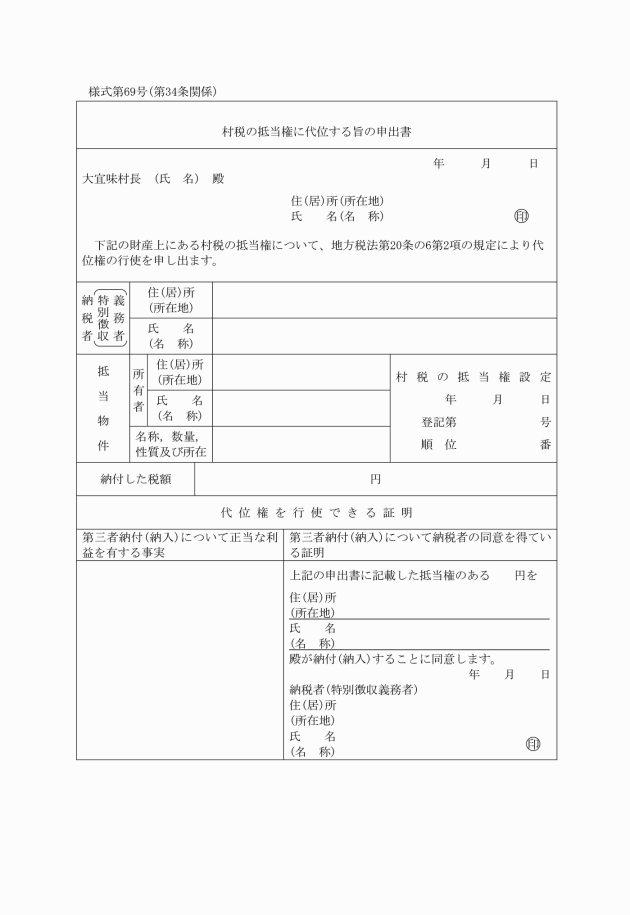

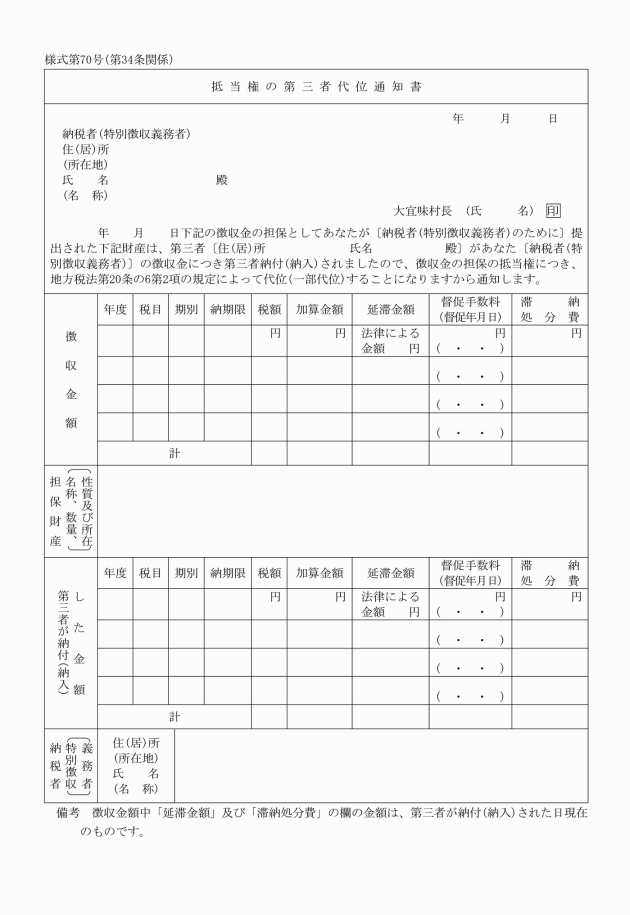

(第三者納付又は納入による抵当権の代位)

第24条 法第20条の6第2項の規定により抵当権につき村に代位しようとする者が、令第6条の20の規定により提出すべき文書は、村税の抵当権に代位する旨の申出書によらなければならない。

2 村長は、前項の申出書を受理したときは、抵当権の第三者代位通知書によって抵当権の設定者に通知しなければならない。

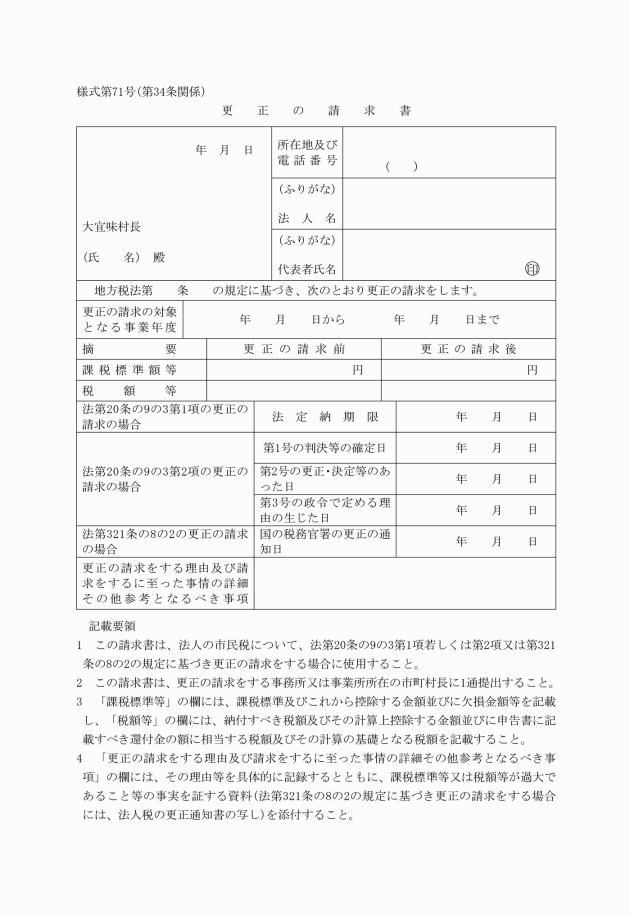

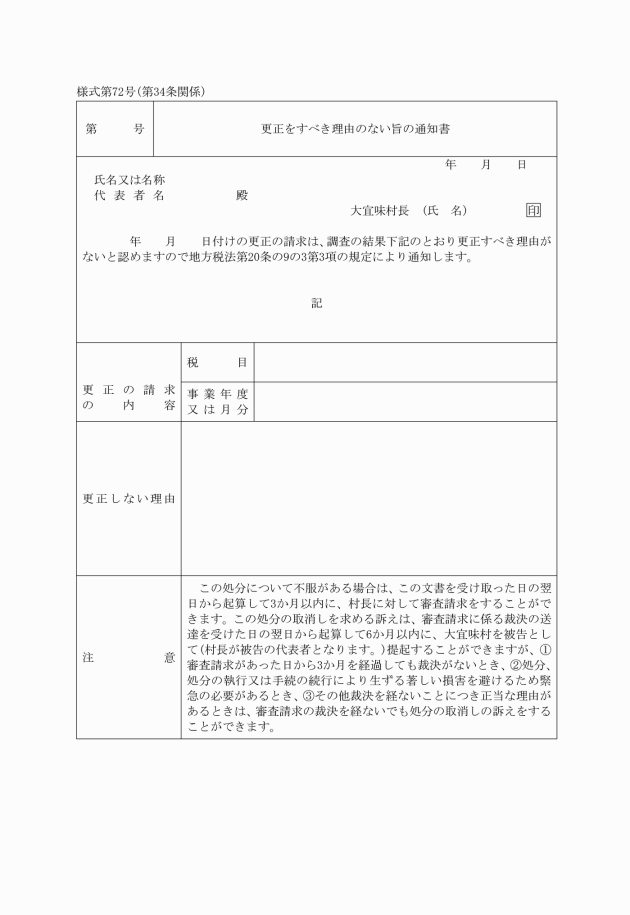

(更正の請求)

第25条 法第20条の9の3第1項若しくは第2項又は法第321条の8の2の規定により更正の請求をしようとする者は、更正の請求書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の請求につき、更正をすべき理由がないときは、その旨を当該請求をした者に対し、更正をすべき理由のない旨の通知書によって通知しなければならない。

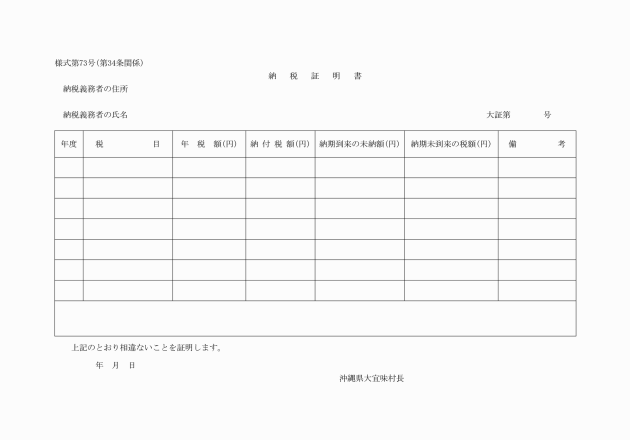

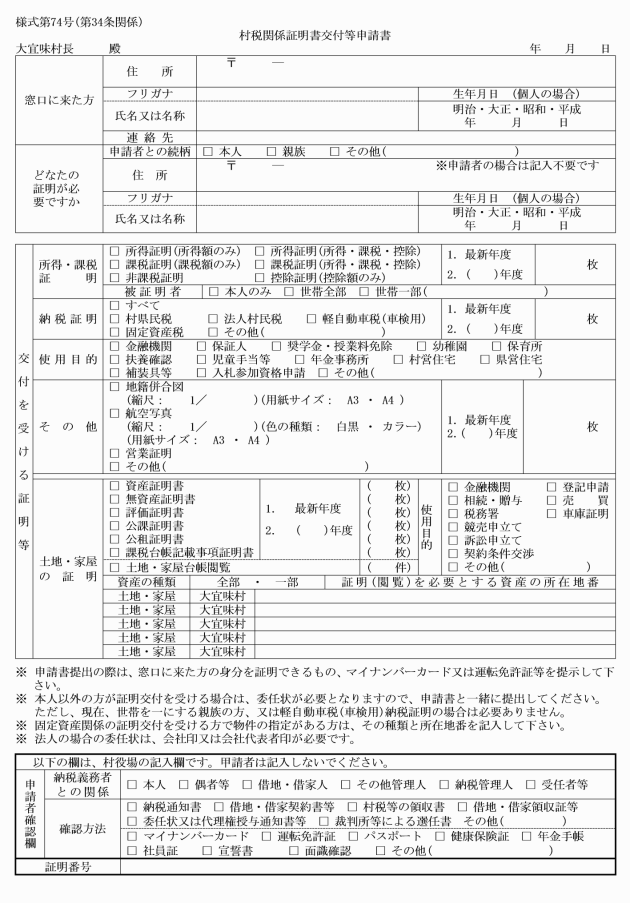

(納税証明書の請求手続)

第26条 法第20条の10の規定により納税証明書の交付を請求しようとする者は、村税関係証明書交付等申請書を村長に提出しなければならない。

(納税証明書の枚数の計算)

第27条 条例第18条の4第2項の納税証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の年度、税目の異なるごとに次の各号に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が未納の額のないこと、又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、この限りでない。

(1) 令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項

2 前項の証明書が2以上の年度(法人の村民税にあっては事業年度とする。)に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとする。

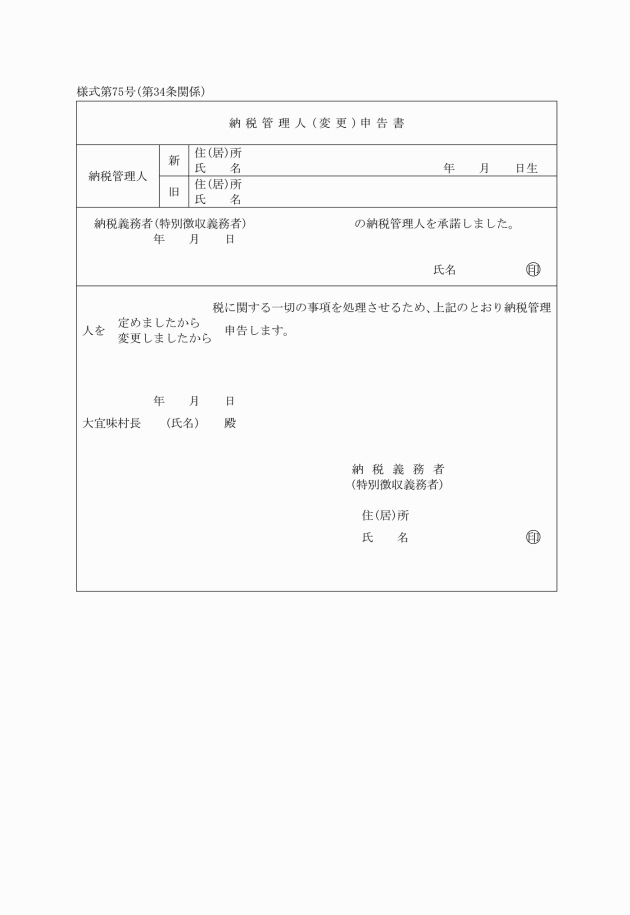

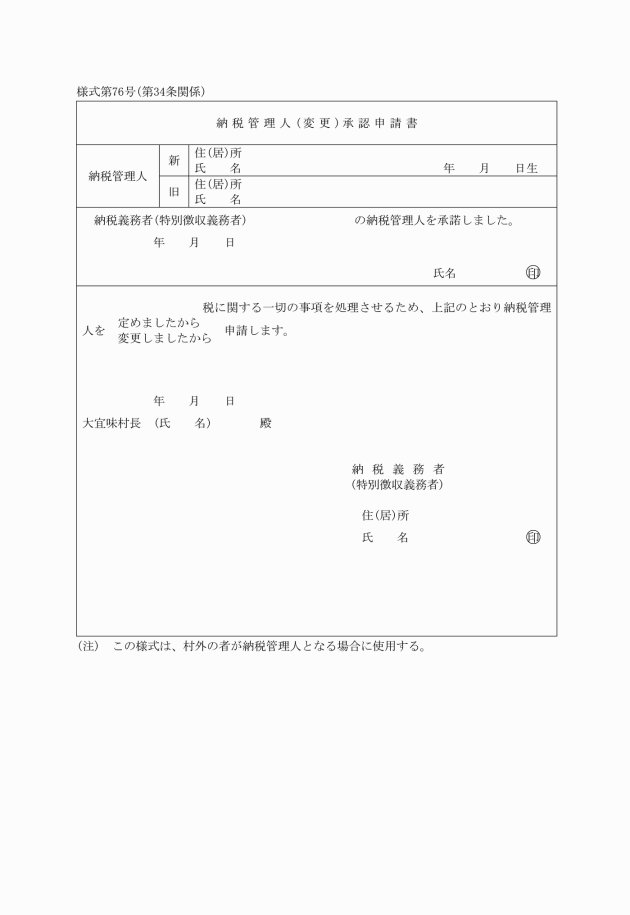

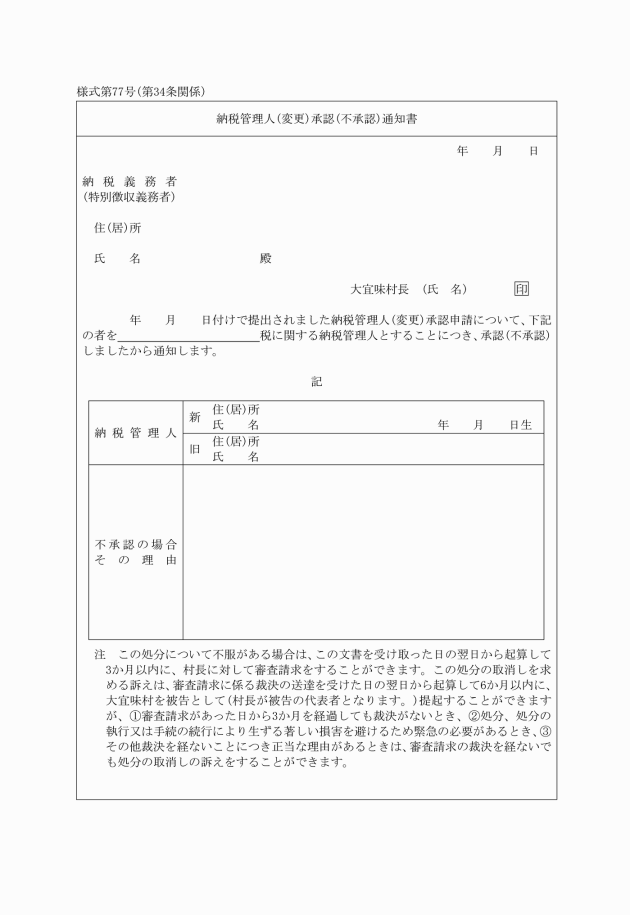

2 村長は、前項の規定による納税管理人(変更)承認申請書を受理し、これを決定したときは納税管理人(変更)承認(不承認)通知書によって、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

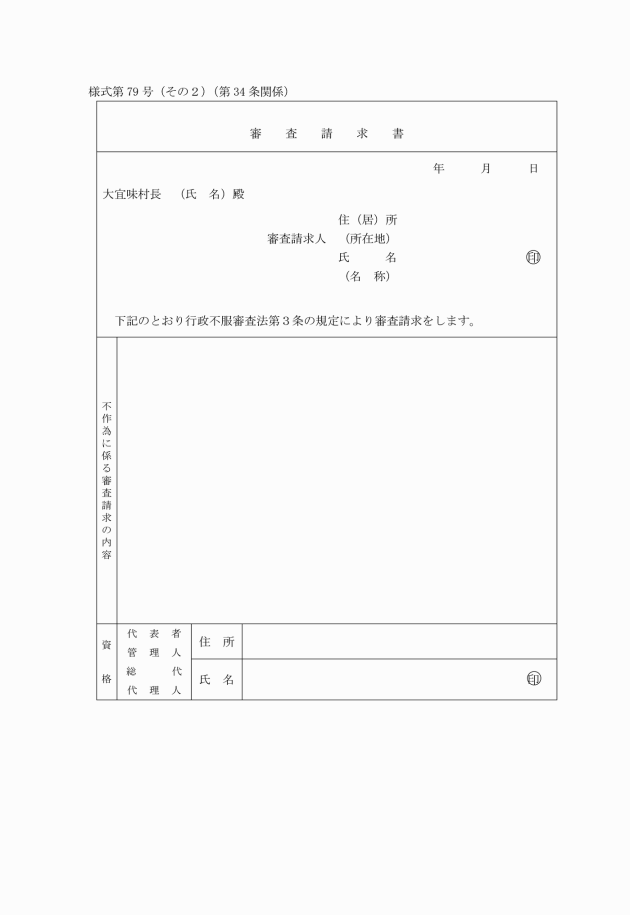

(審査請求の手続)

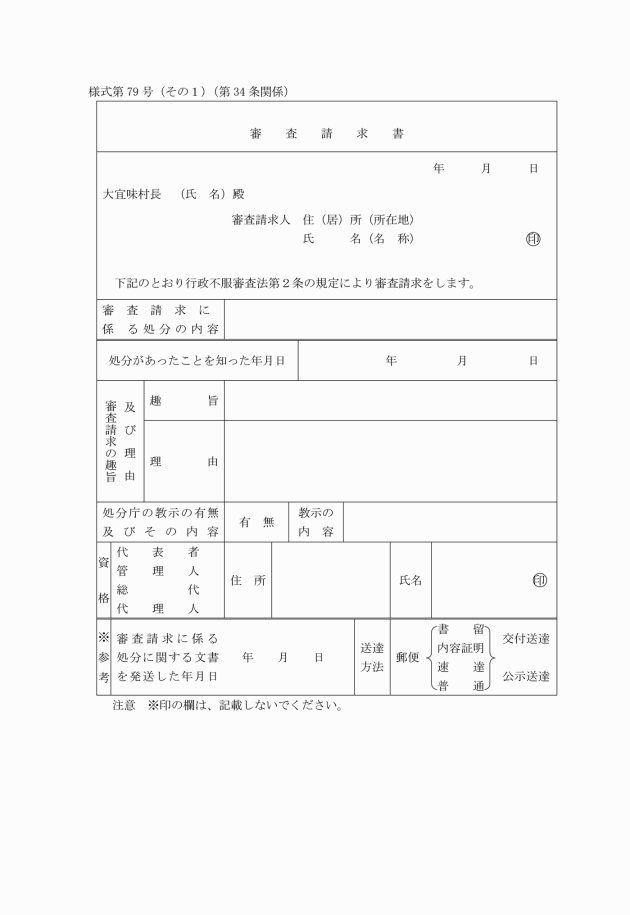

第30条 村税に係る処分又は不作為につき、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「審査法」という。)第2条又は第3条の規定により、審査請求をしようとする者は、審査請求書を村長に提出しなければならない。

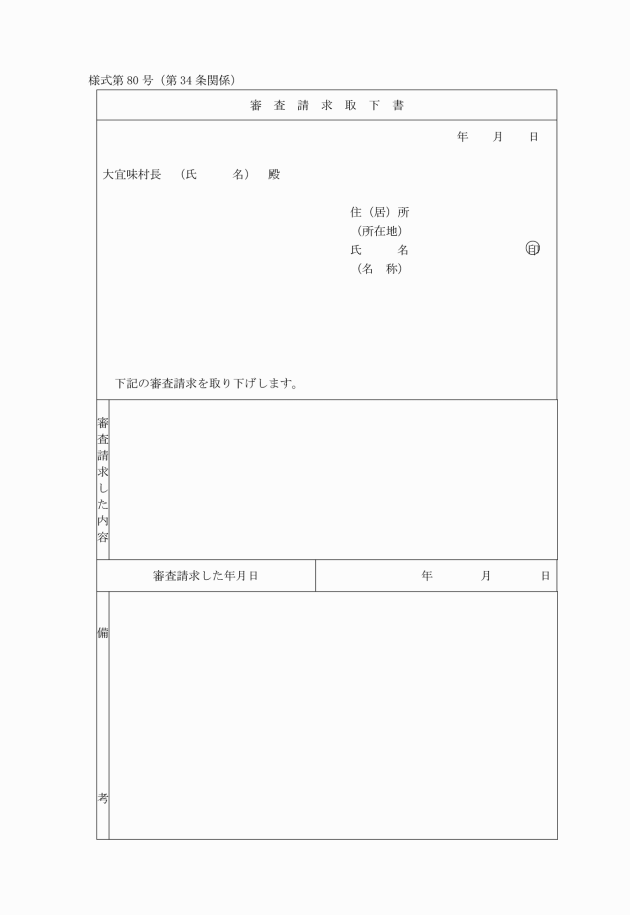

2 審査法第27条の規定により審査請求を取り下げる場合は、審査請求取下書を村長に提出しなければならない。

(審査請求に対する裁決の通知)

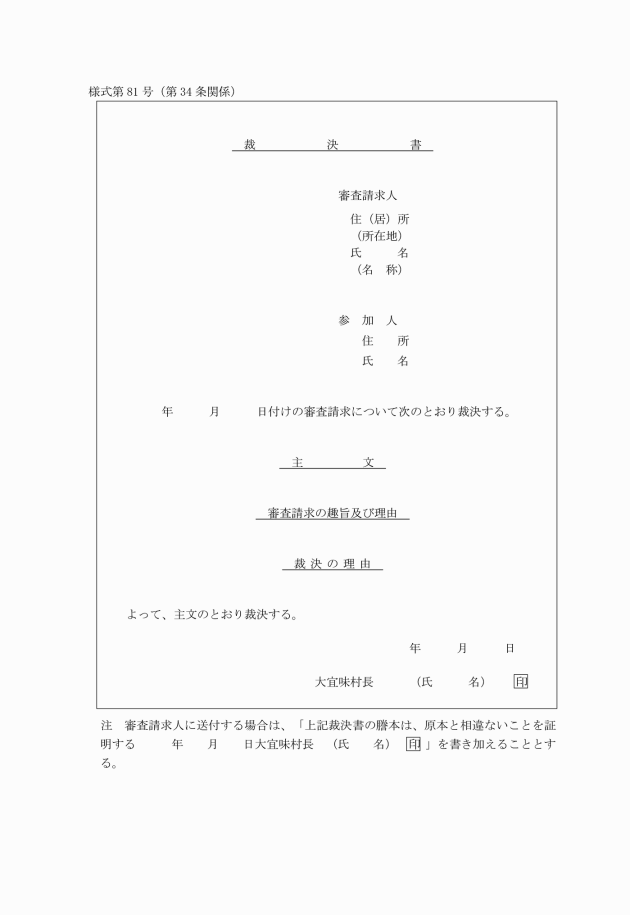

第31条 村長は、審査請求に対する裁決は、裁決書によって行うものとし、その謄本を審査請求をした者に交付しなければならない。

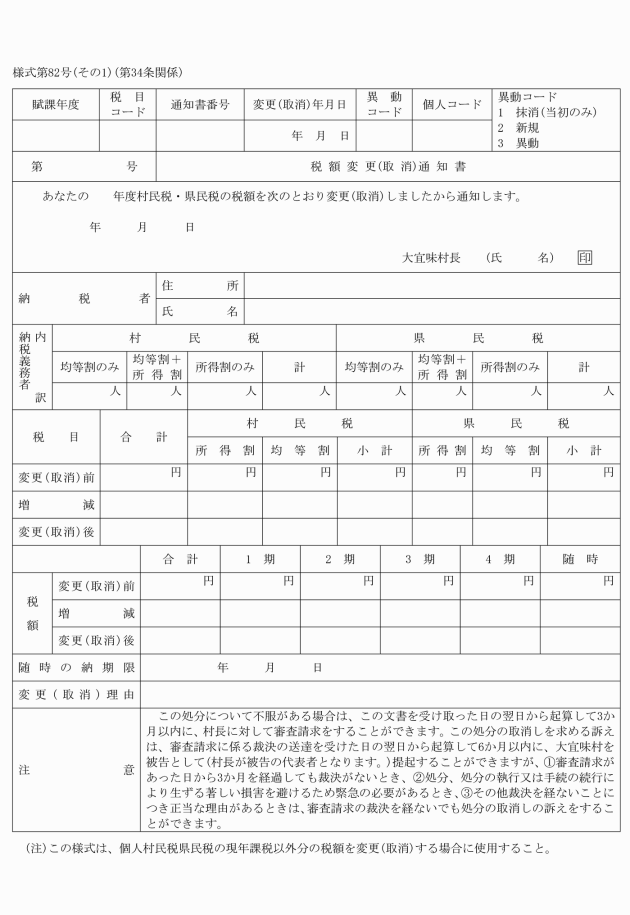

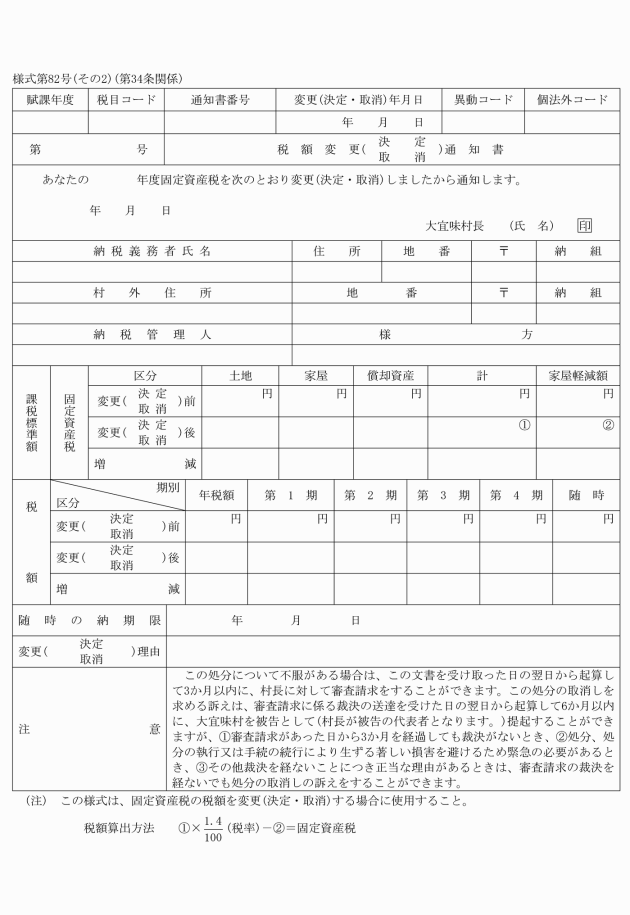

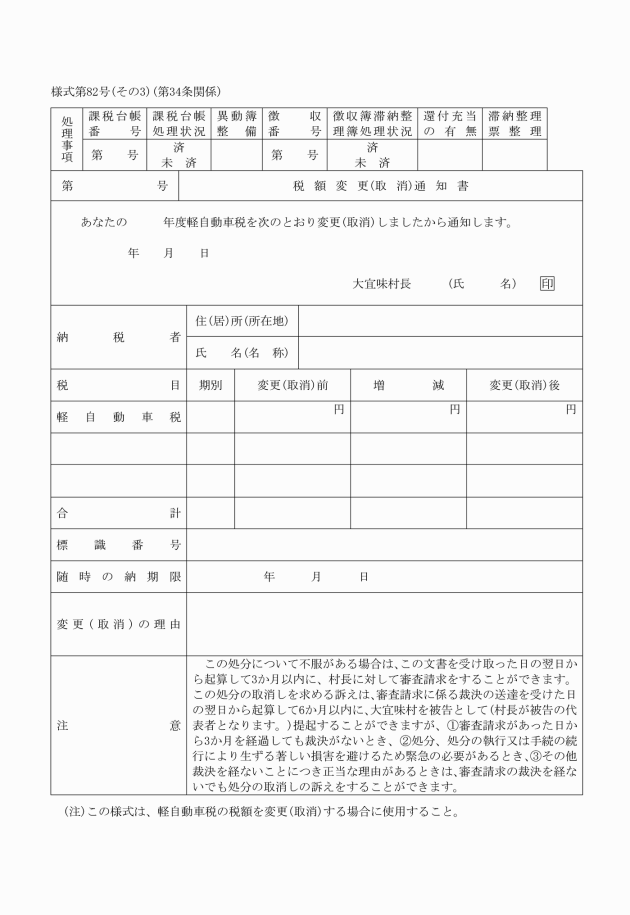

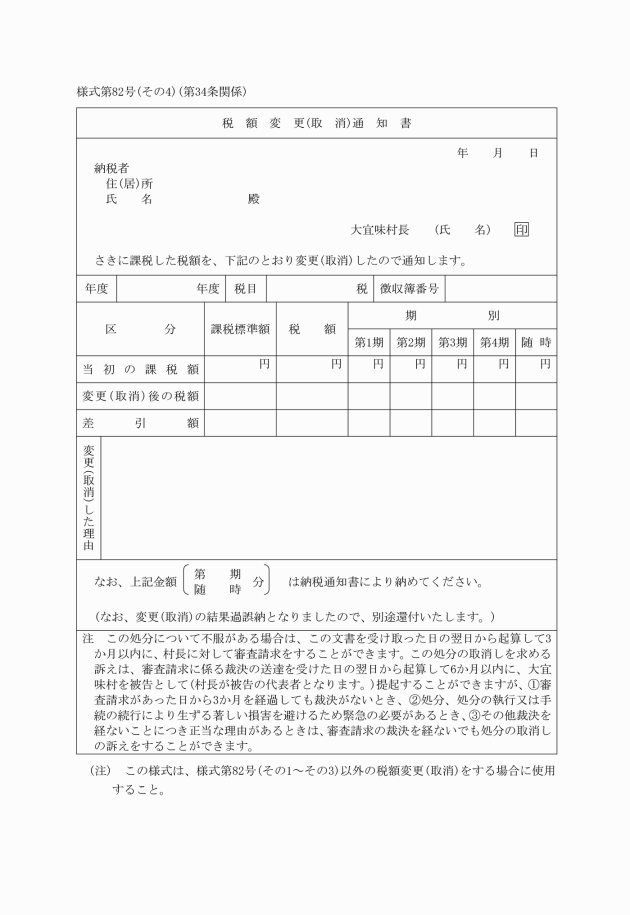

(税額変更の通知)

第32条 村長は、村税について村民税・県民税税額決定・納税通知書を交付した後、その記載金額を減額し、又は賦課を取り消す場合には、税額変更(取消)通知書によってその旨を納税者に通知しなければならない。

2 村民税・県民税税額決定・納税通知書を交付した後、その記載金額を増額する場合には、税額変更(取消)通知書によってその旨を通知するとともに増額すべき分について納付書を交付しなければならない。

3 村長は、前2項に対する決定をしたときは、村税減免承認(不承認)通知書によって、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

4 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により村税の減免を受けた者があるときは、その者に係る減免を取り消さなければならない。

(賦課徴収に関する文書の様式)

第34条 村税の賦課徴収に関する文書の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称 | 根拠規定 | |

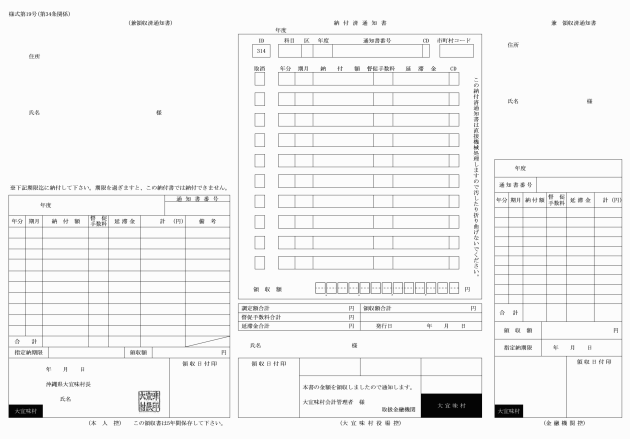

納付書(兼領収済通知書) | 第19号 | |

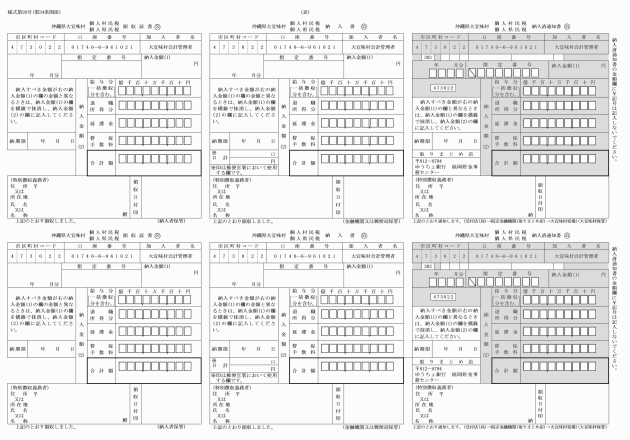

納入書(個人村民税・県民税納入書) | 第20号 | |

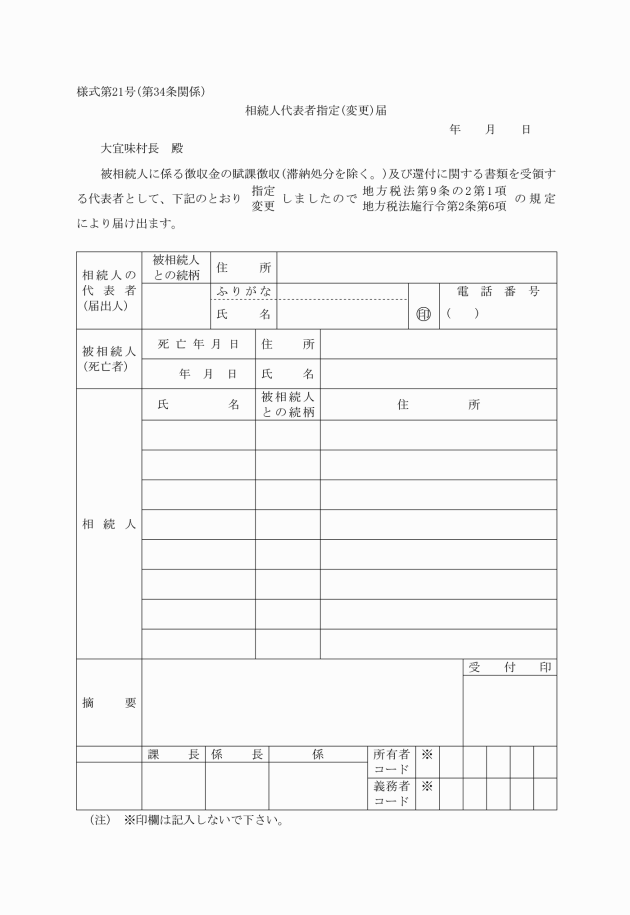

相続人代表者指定(変更)届 | 法第9条の2第1項後段及び令第2条第6項 | 第21号 |

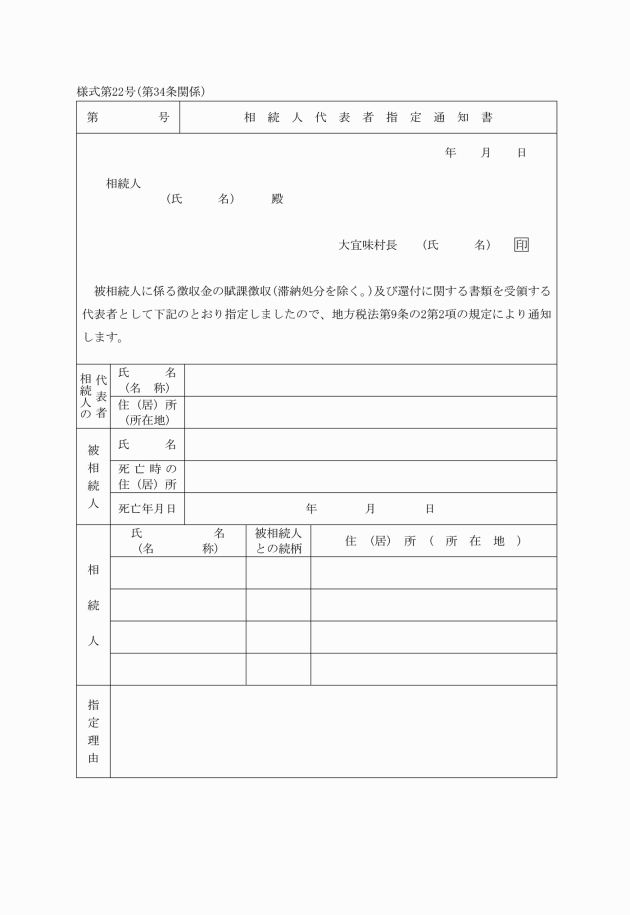

相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 | 第22号 |

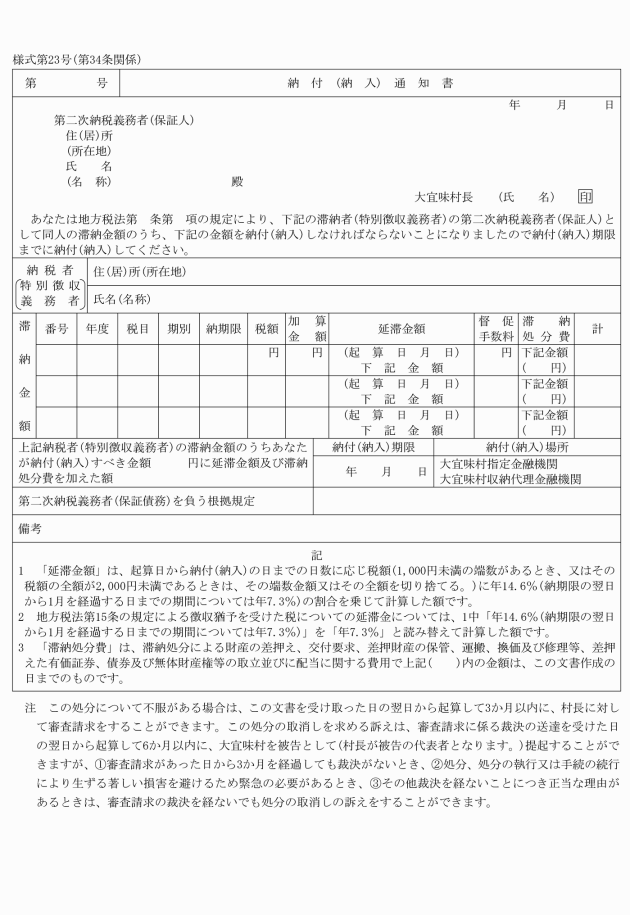

納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 | 第23号 |

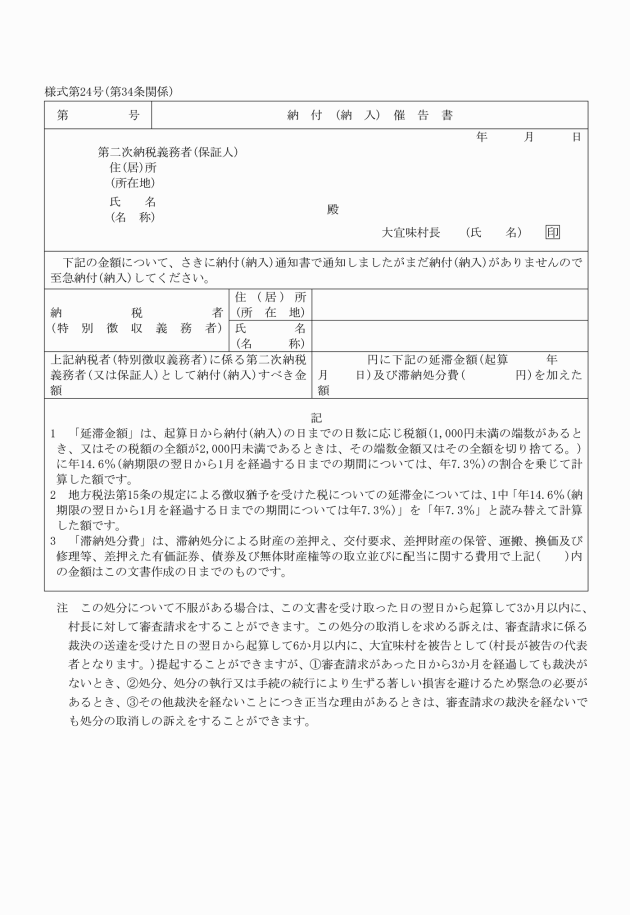

納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 | 第24号 |

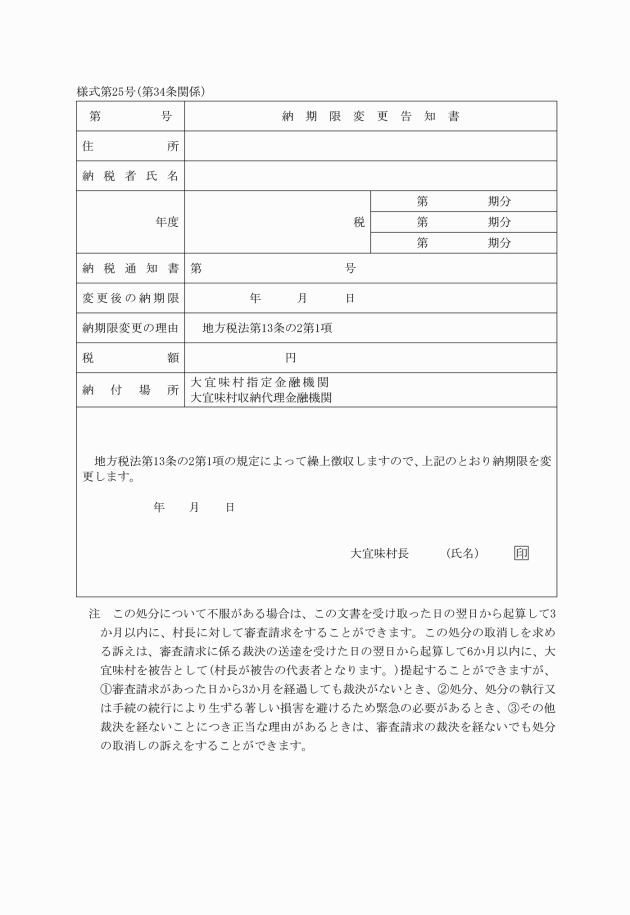

納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 | 第25号 |

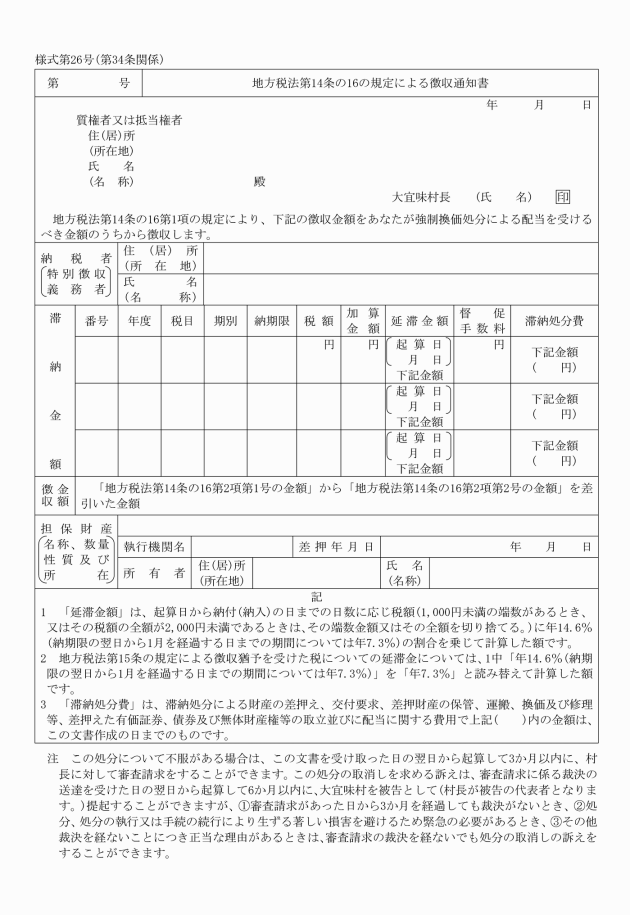

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 | 第26号 |

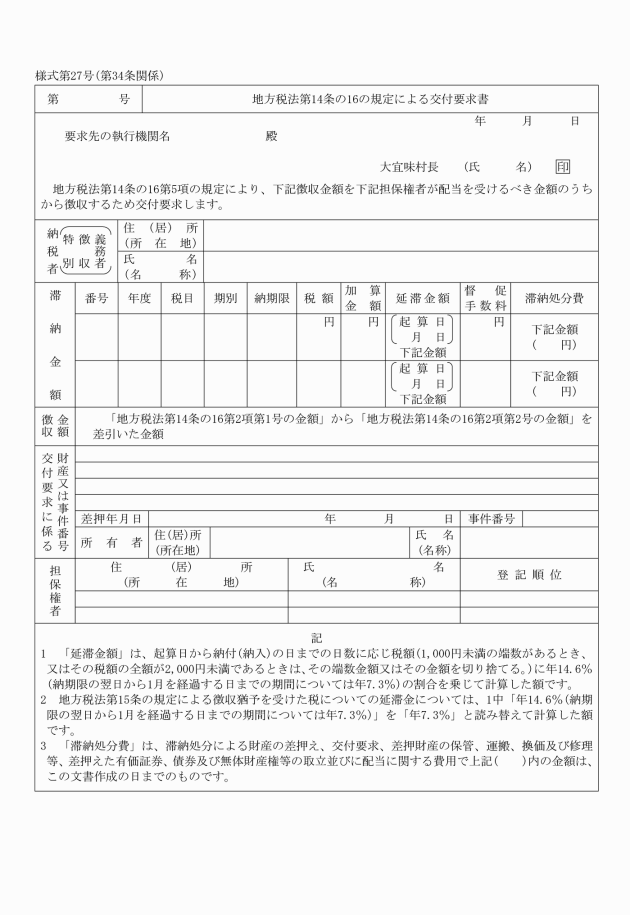

地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 | 第27号 |

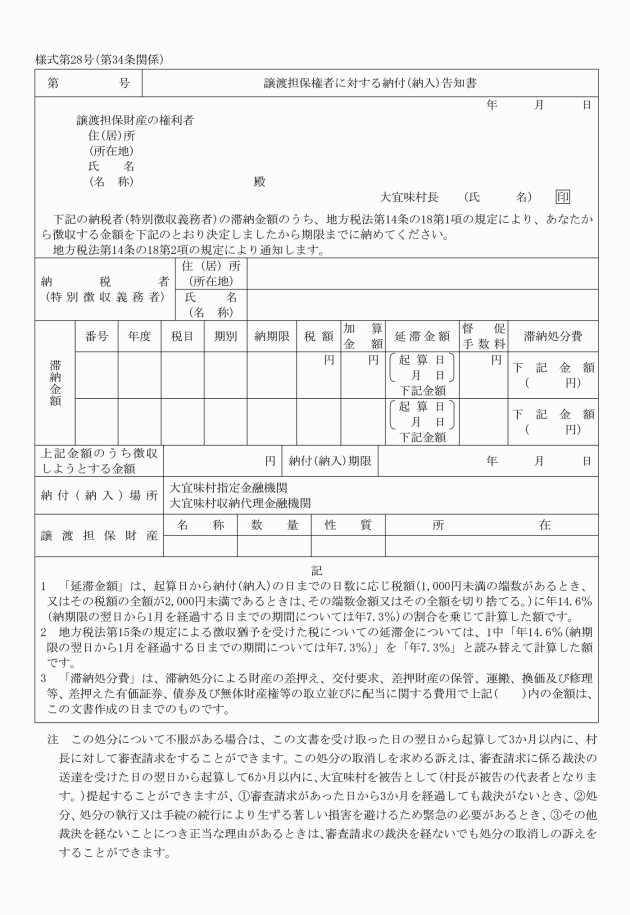

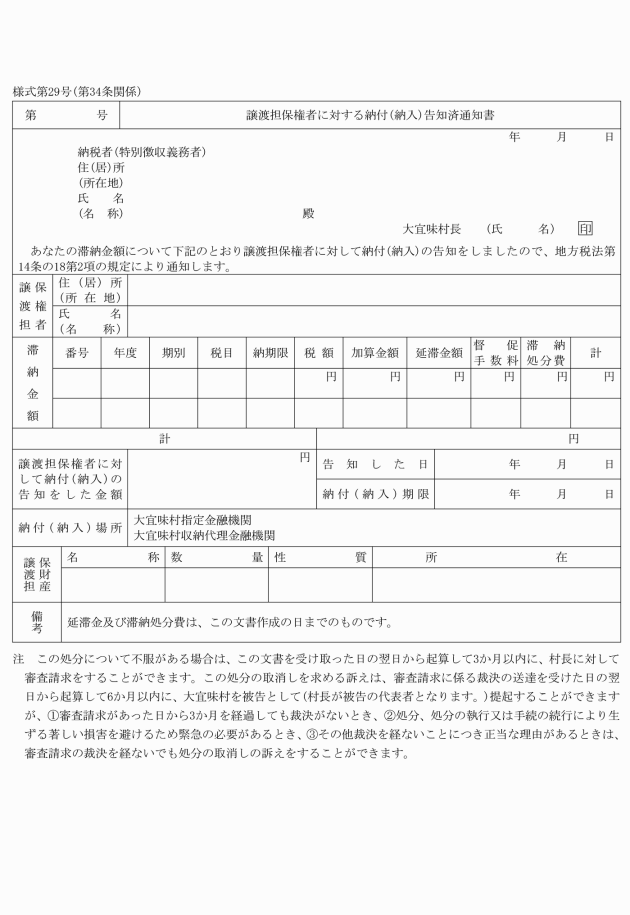

譲渡担保権者に対する納付(納入)告知書 | 法第14条の18第2項前段 | 第28号 |

譲渡担保権者に対する納付(納入)告知済通知書 | 法第14条の18第2項後段 | 第29号 |

徴収猶予(期間の延長)申請書 | 第30号 | |

徴収猶予(期間の延長)承認通知書 | 第31号 | |

徴収猶予(期間の延長)不承認通知書 | 第32号 | |

徴収猶予に係る差押解除申請書 | 第33号 | |

徴収猶予に係る差押解除通知書 | 第34号 | |

徴収猶予の取消通知書 | 第35号 | |

換価猶予の取消通知書 | 第36号 | |

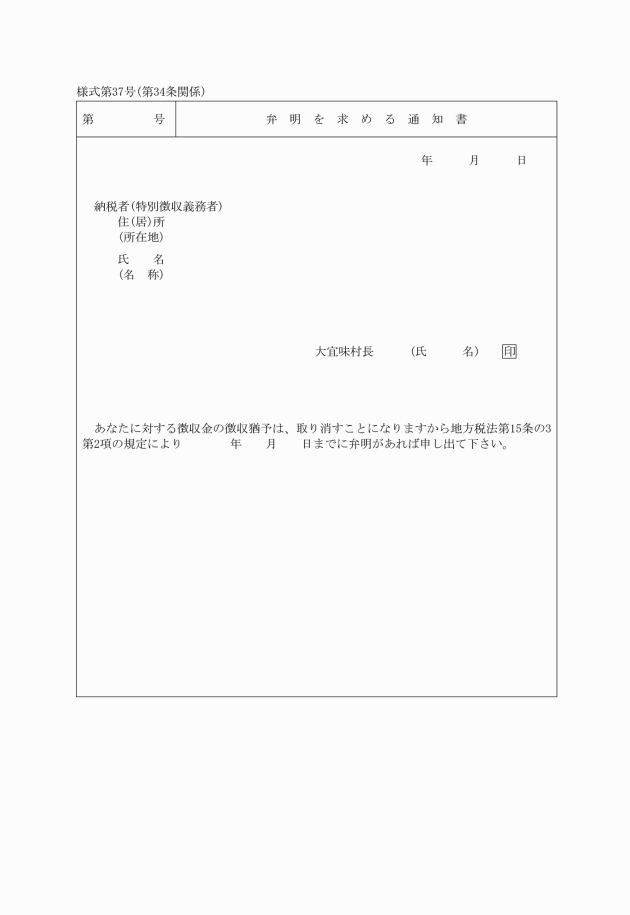

弁明を求める通知書 | 法第15条の3第2項 | 第37号 |

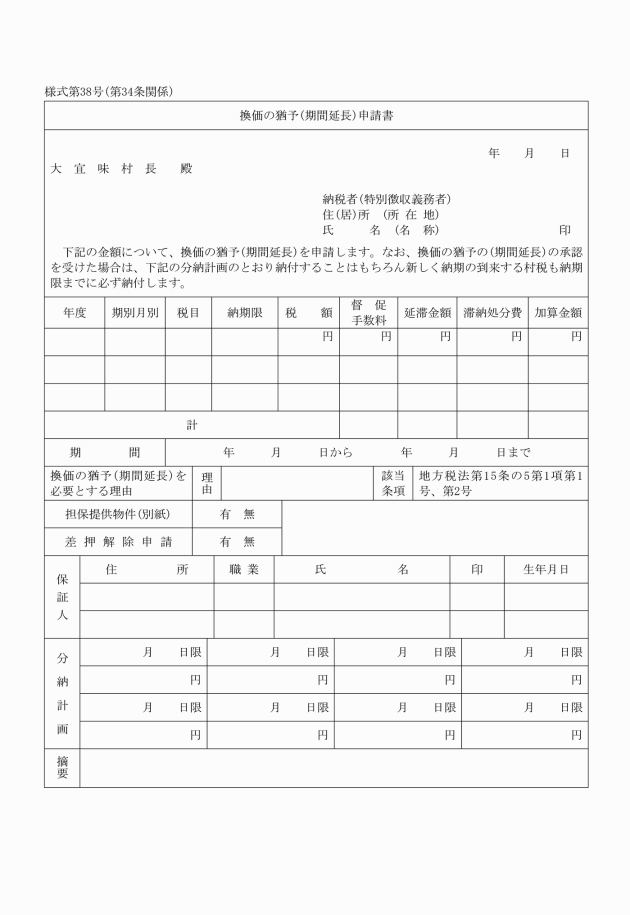

換価の猶予(期間延長)申請書 | 法第15条の5第1項 | 第38号 |

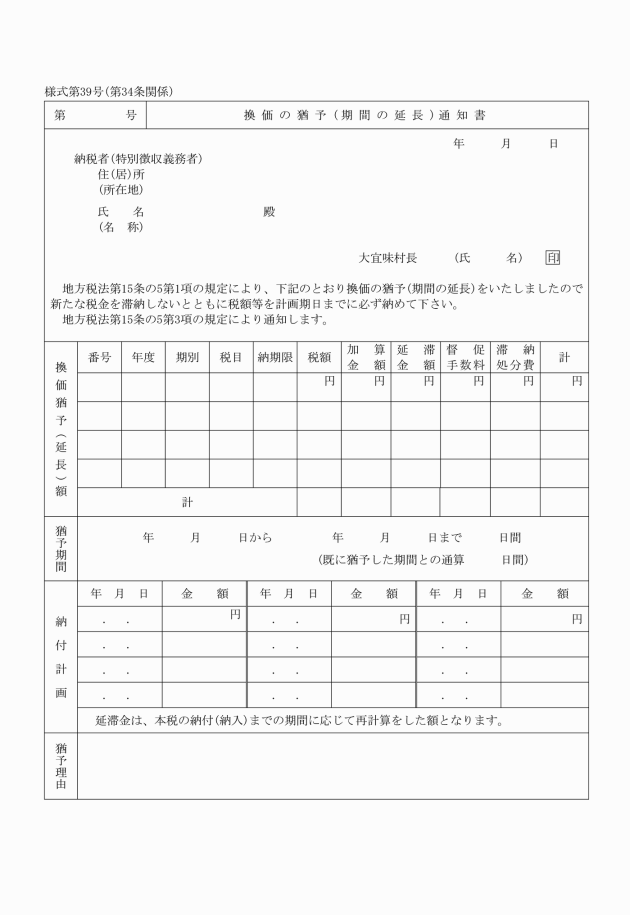

換価の猶予(期間の延長)通知書 | 法第15条の5第3項 | 第39号 |

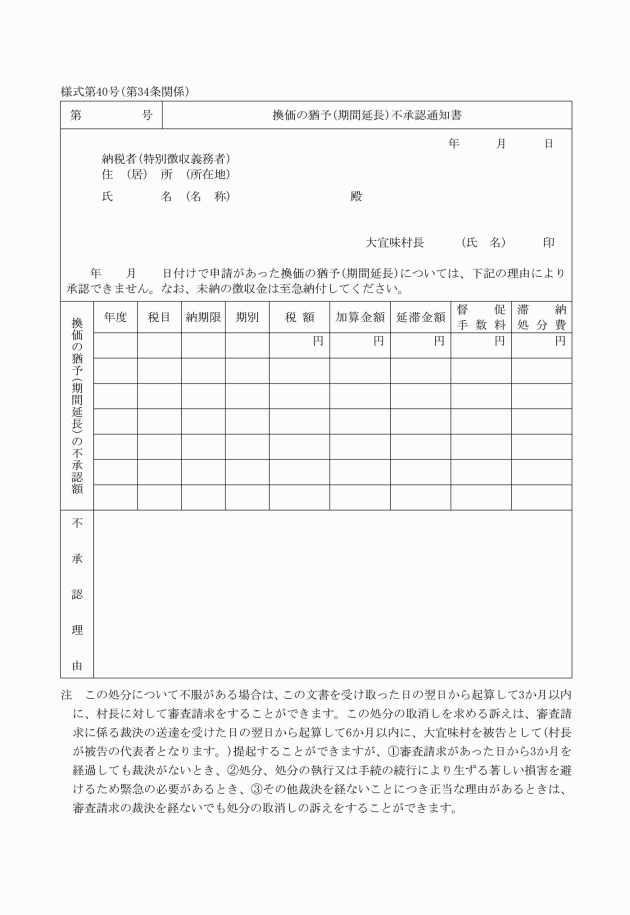

換価の猶予(期間延長)不承認通知書 | 法第15条の5第3項 | 第40号 |

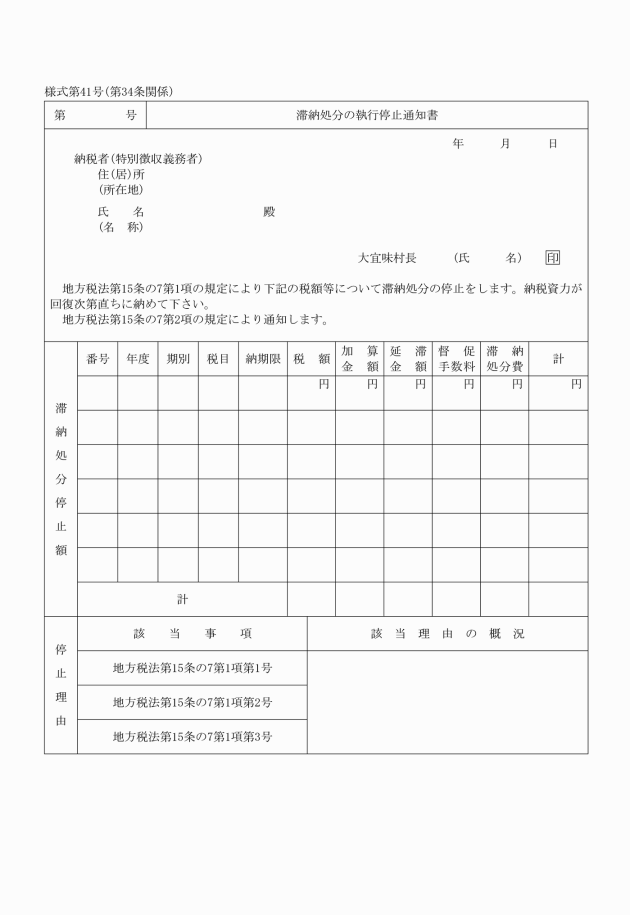

滞納処分の執行停止通知書 | 法第15条の7第2項 | 第41号 |

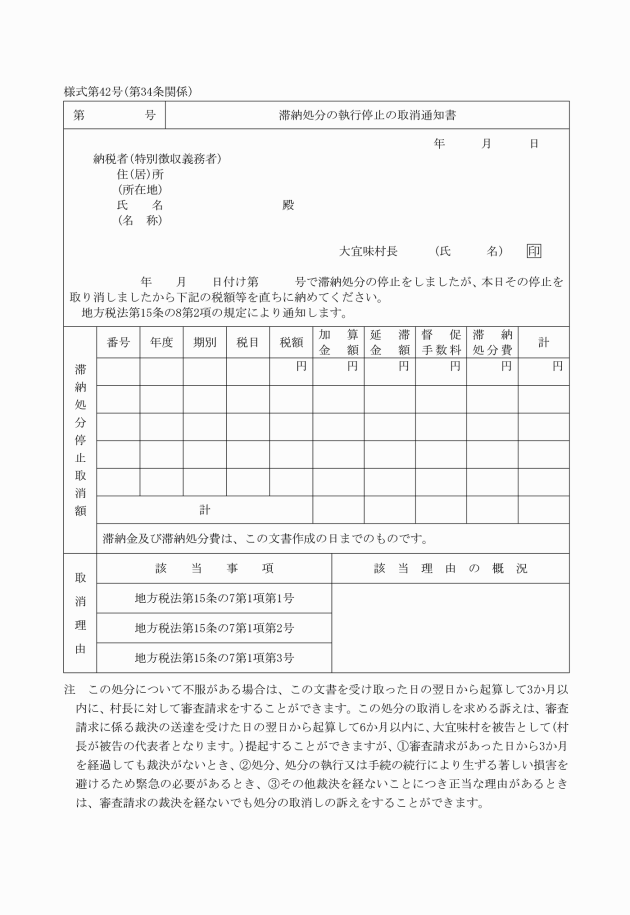

滞納処分の執行停止の取消通知書 | 法第15条の8第2項 | 第42号 |

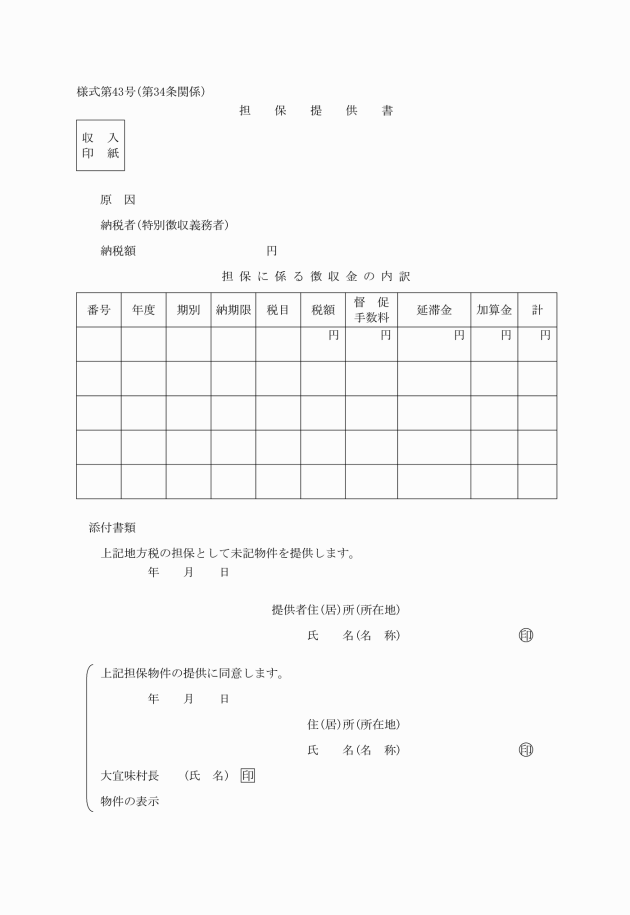

担保提供書 | 第43号 | |

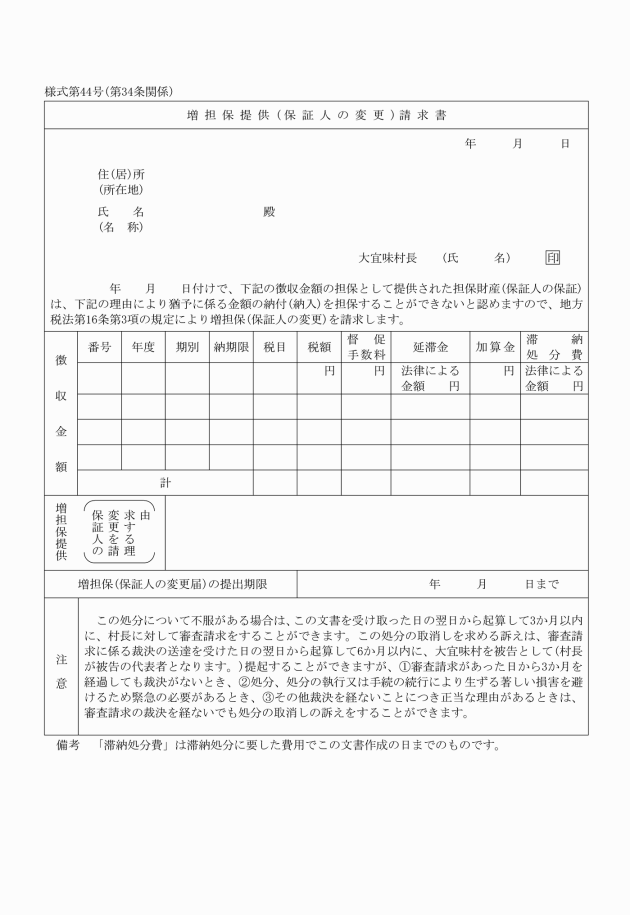

増担保提供(保証人の変更)請求書 | 第44号 | |

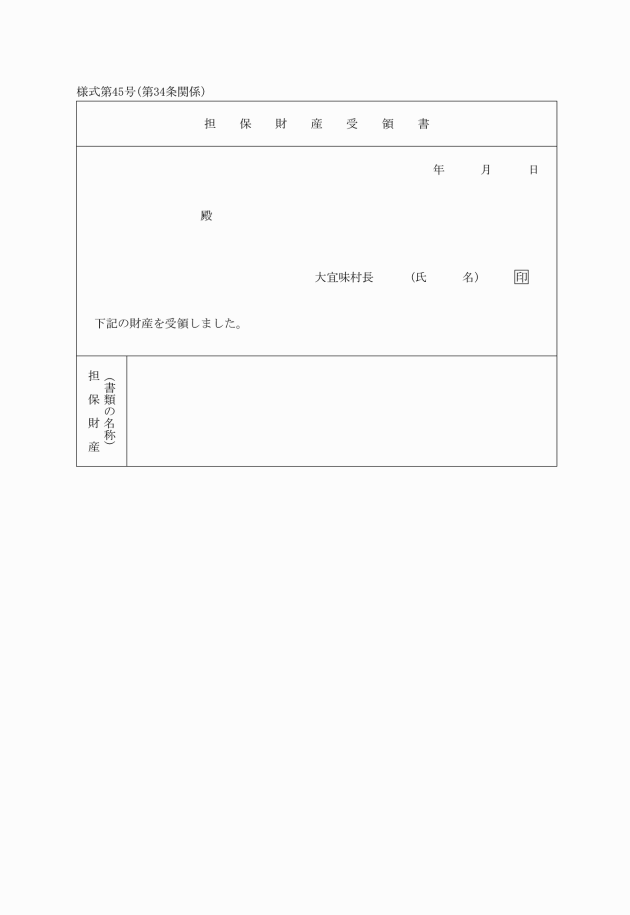

担保財産受領書 | 第45号 | |

担保解除通知書 | 第46号 | |

納税義務消滅通知書 | 第47号 | |

延滞金免除(減免)申請書 | 第48号 | |

延滞金の免除(減免)承認(不承認)通知書 | 第49号 | |

保証書 | 法第16条第1項 | 第50号 |

保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 | 第51号 |

保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 | 第52号 |

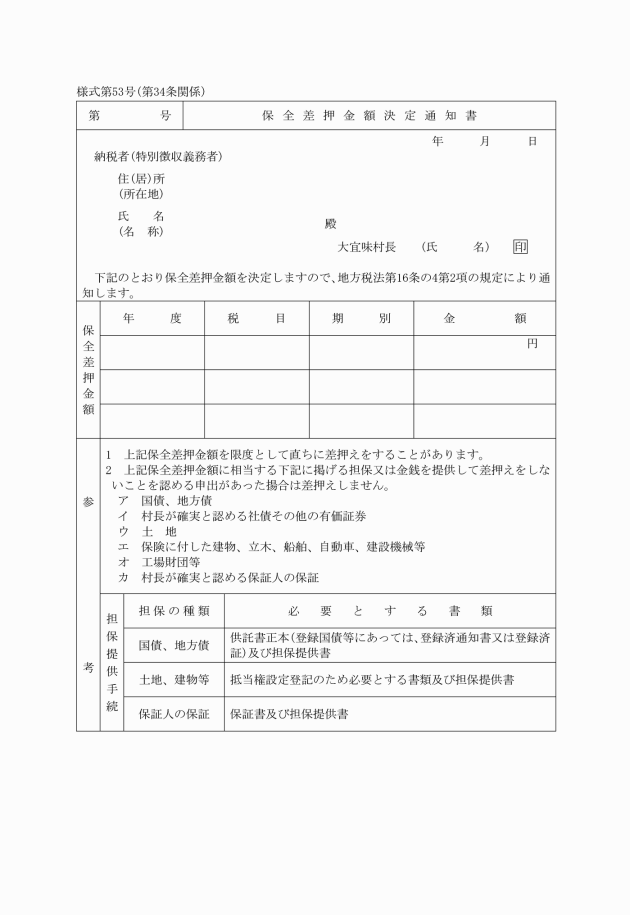

保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 | 第53号 |

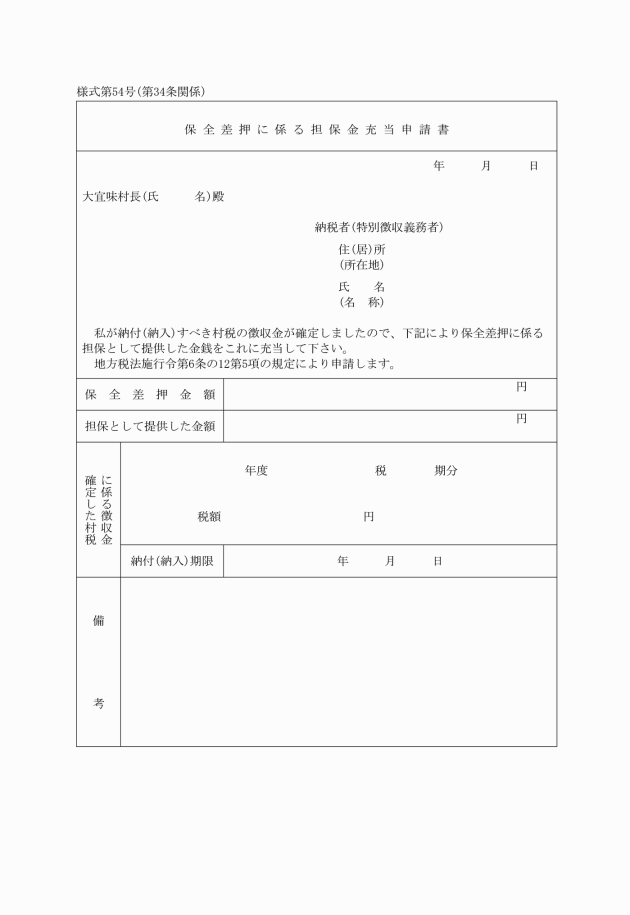

保全差押に係る担保金充当申請書 | 令第6条の12第5項 | 第54号 |

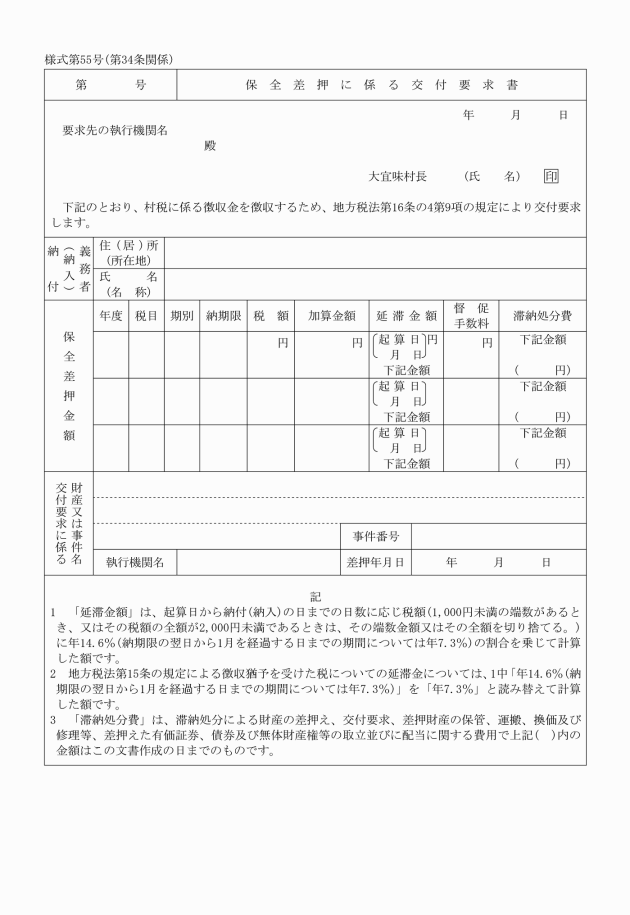

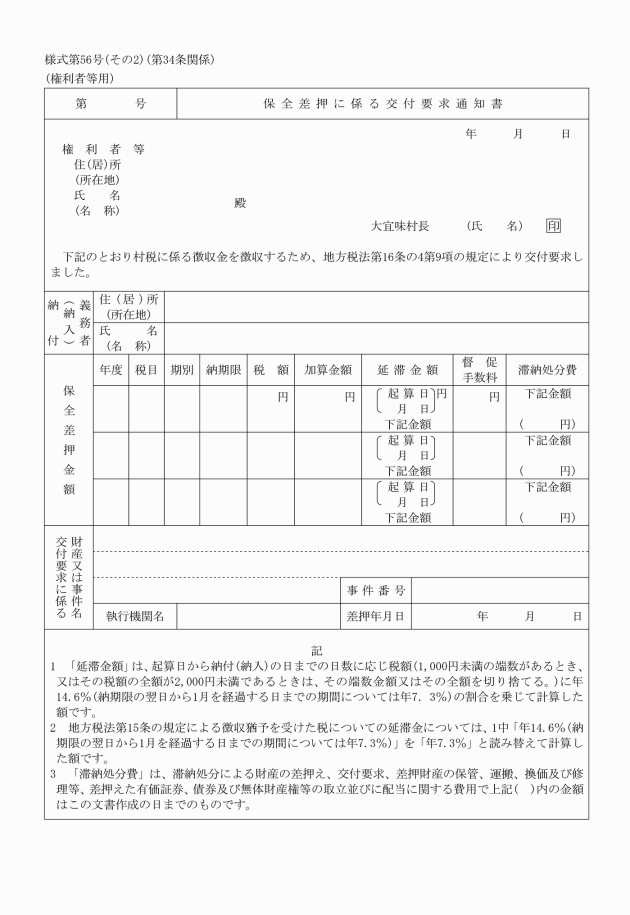

保全差押に係る交付要求書 | 法第16条の4第9項 | 第55号 |

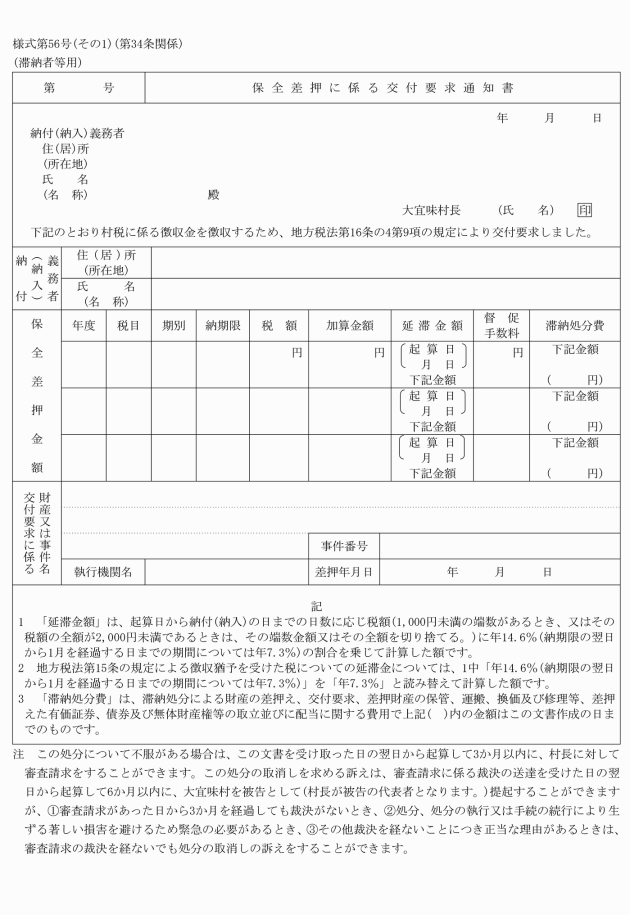

保全差押に係る交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 | 第56号 |

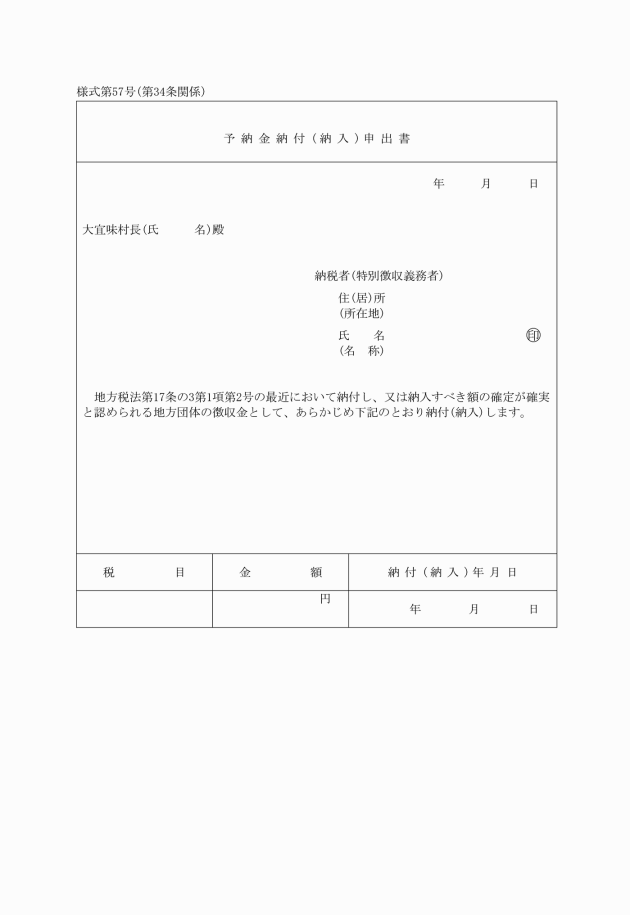

予納金納付(納入)申出書 | 第57号 | |

過誤納金還付通知書兼請求書 | 第58号 | |

村税過誤納金充当通知書 | 第59号 | |

第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)済通知書 | 第60号 | |

送達記録書 | 第61号 | |

公示送達書 | 第62号 | |

徴収嘱託書 | 第63号 | |

徴収嘱託取消(一部取消)通知書 | 第64号 | |

徴収受託書 | 第65号 | |

徴収受託通知書 | 第66号 | |

納期限等延長申請書 | 第67号 | |

納期限等の延長承認(不承認)通知書 | 第68号 | |

村税の抵当権に代位する旨の申出書 | 第69号 | |

抵当権の第三者代位通知書 | 第70号 | |

更正の請求書 | 第71号 | |

更正をすべき理由のない旨の通知書 | 第72号 | |

納税証明書 | 第73号 | |

村税関係証明書交付等申請書 | 第74号 | |

納税管理人(変更)申告書 | 第75号 | |

納税管理人(変更)承認申請書 | 第76号 | |

納税管理人(変更)承認(不承認)通知書 | 第77号 | |

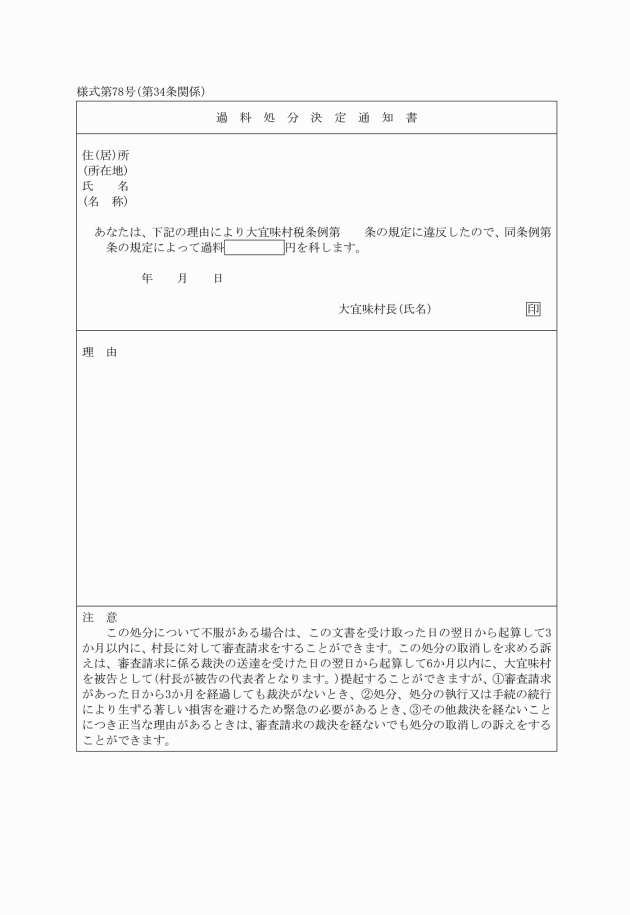

過料処分決定通知書 | 第78号 | |

審査請求書 | 第79号 | |

審査請求取下書 | 第80号 | |

裁決書 | 第81号 | |

税額変更(取消)通知書 | 第82号 | |

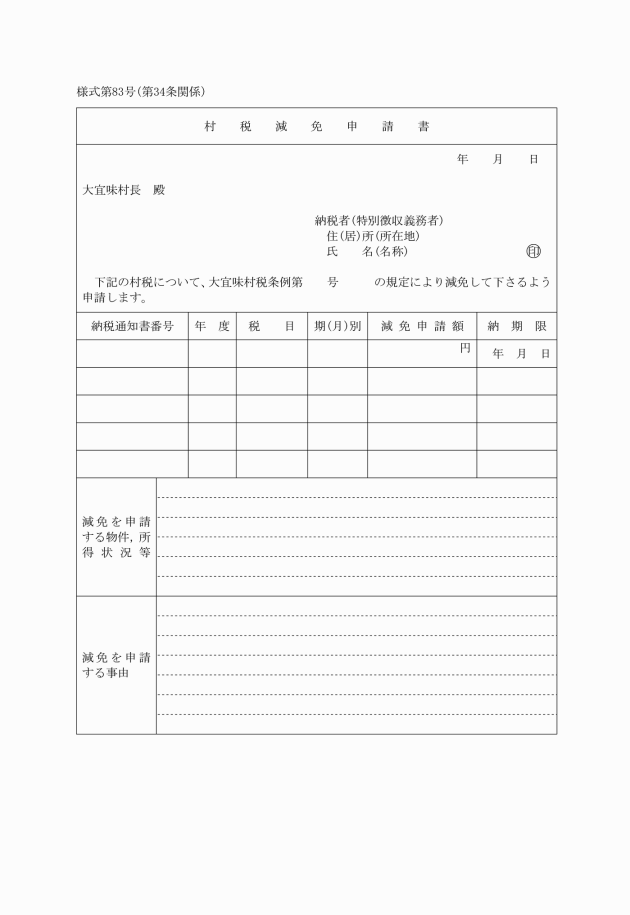

村税減免申請書 | 第83号 | |

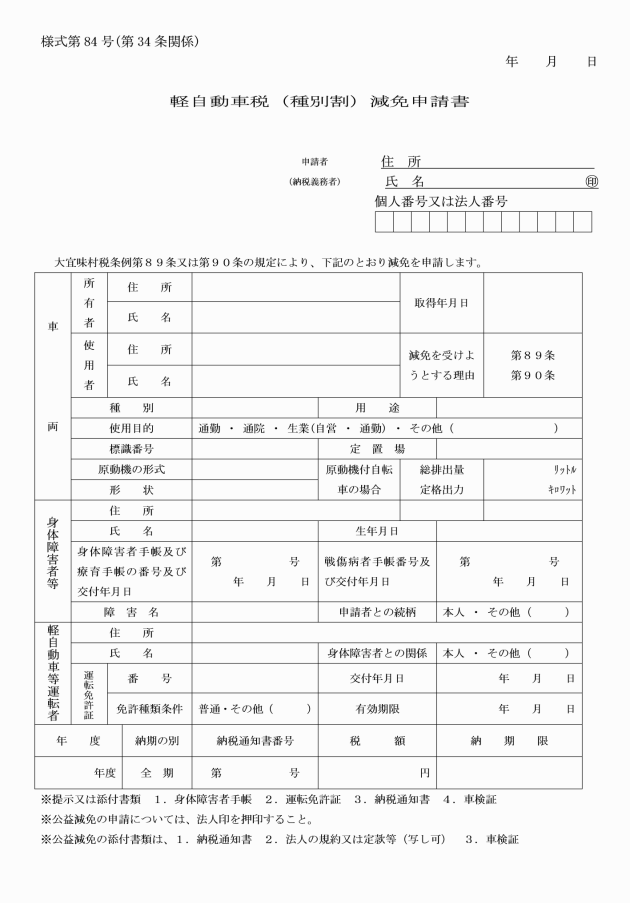

軽自動車税(種別割)減免申請書 | 第84号 | |

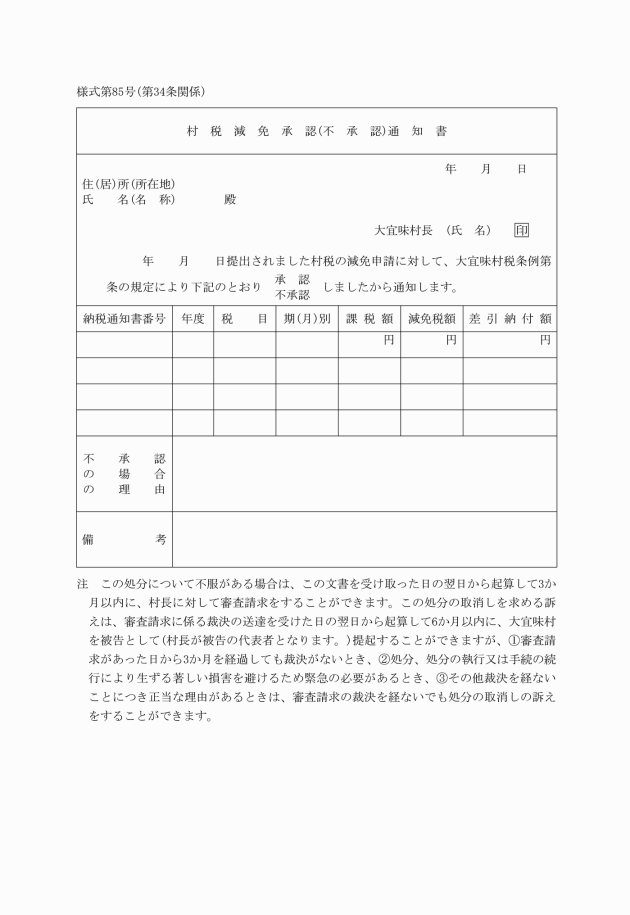

村税減免承認(不承認)通知書 | 第85号 | |

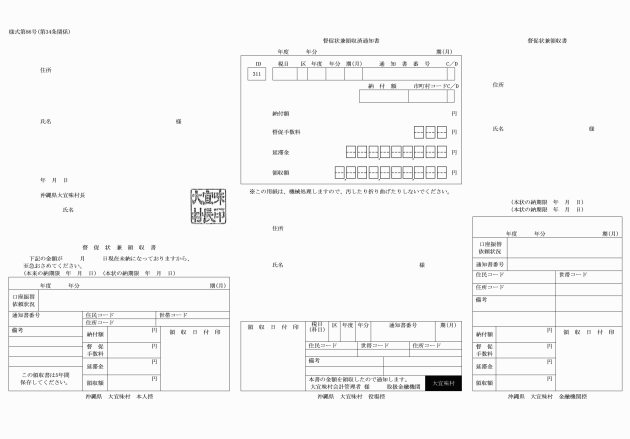

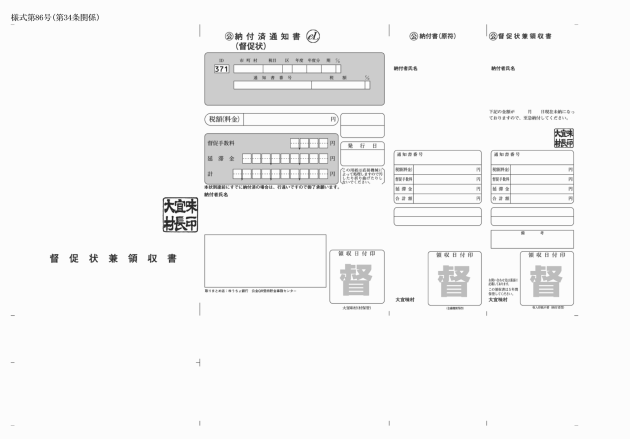

督促状 | 法第329条第1項、第334条、第371条第1項、第457条第1項、第539条第1項、第611条第1項及び第701条の16第1項 | 第86号 |

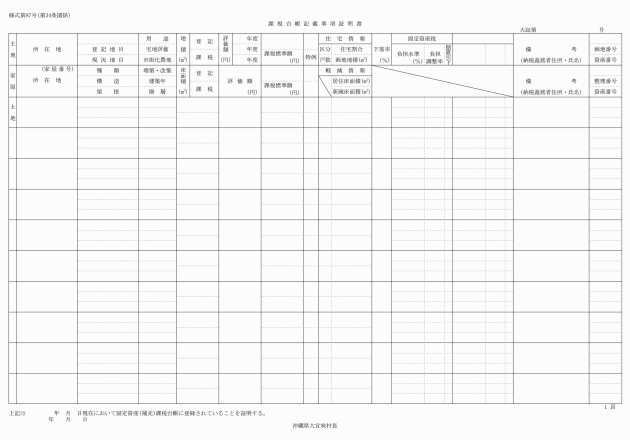

固定資産課税台帳記載事項証明書 | 第87号 | |

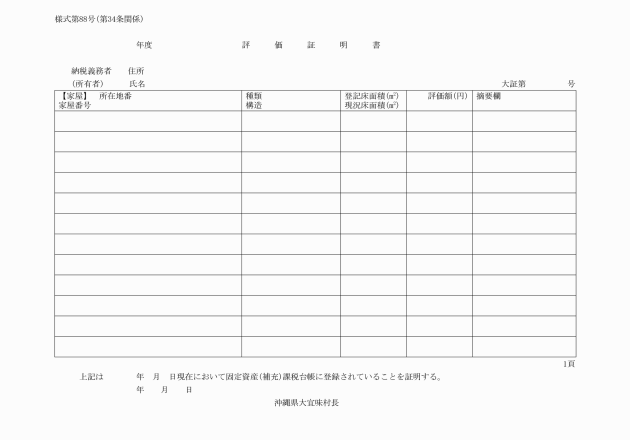

評価証明書 | 第88号 | |

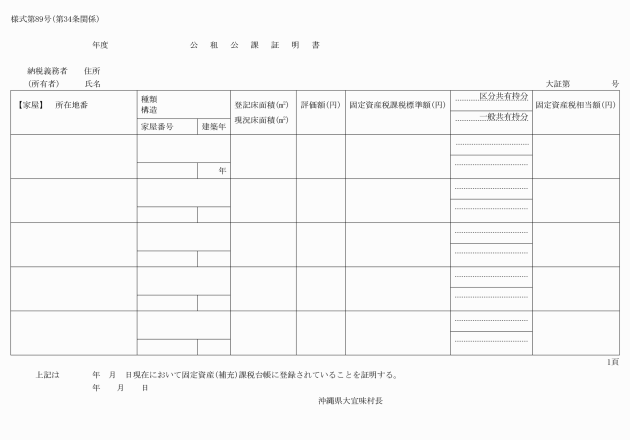

公租公課証明書 | 第89号 | |

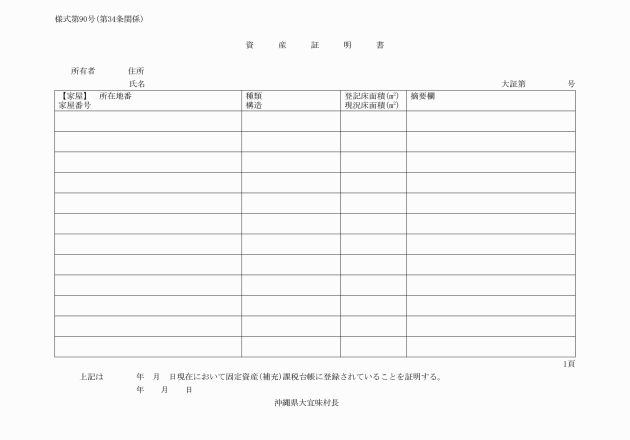

資産証明書 | 第90号 | |

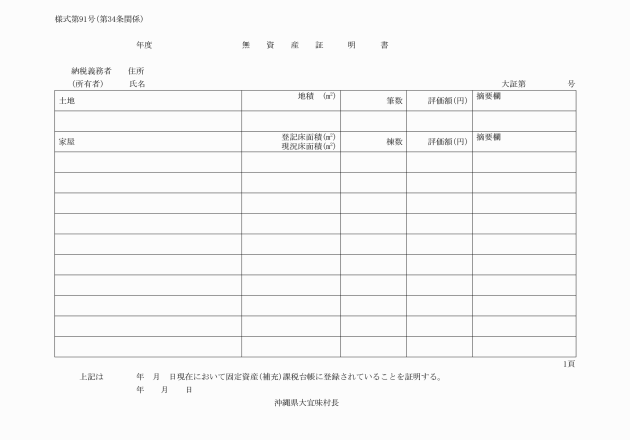

無資産証明書 | 第91号 | |

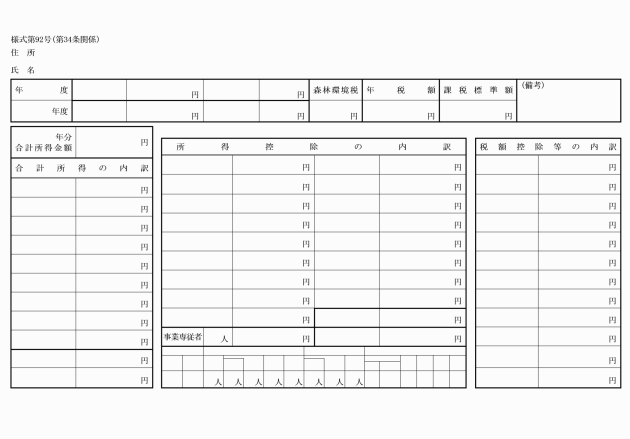

所得、課税、非課税、控除証明書用 | 第92号 |

2 法第13条の2第3項前段の規定による告知は、この規則で定める村民税・県民税税額決定・納税通知書、村民税・県民税納付書等に繰上徴収する旨、繰上徴収に係る納付又は納入の期限及び繰上徴収する法の根拠規定を記載して行うものとする。

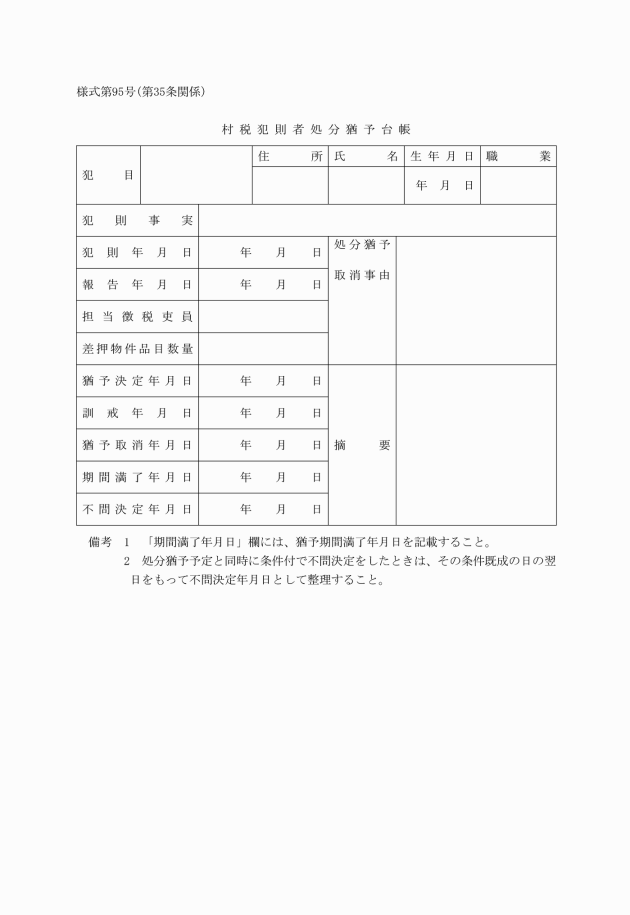

第3節 過料処分及び犯則取締

(過料処分及び犯則取締台帳等の様式)

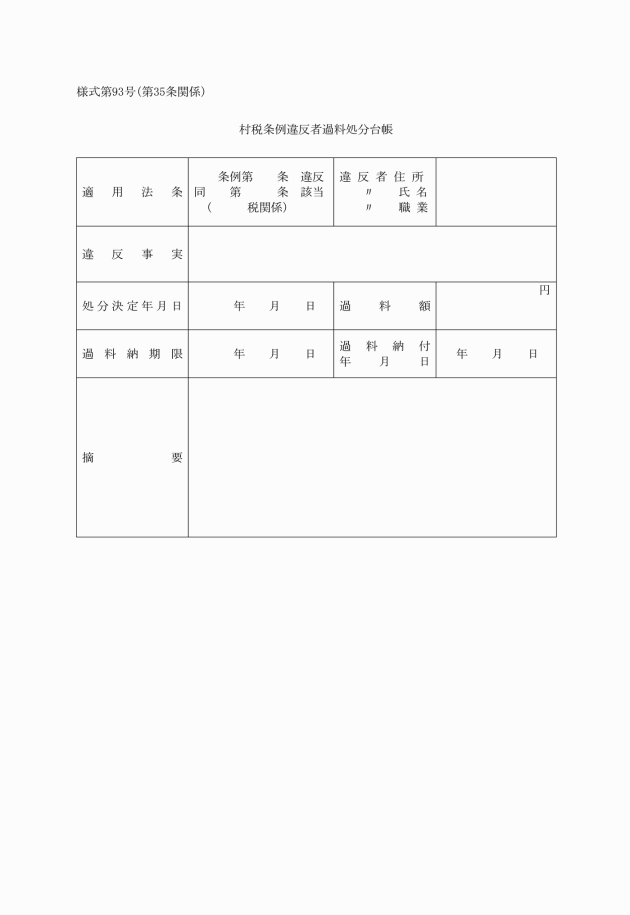

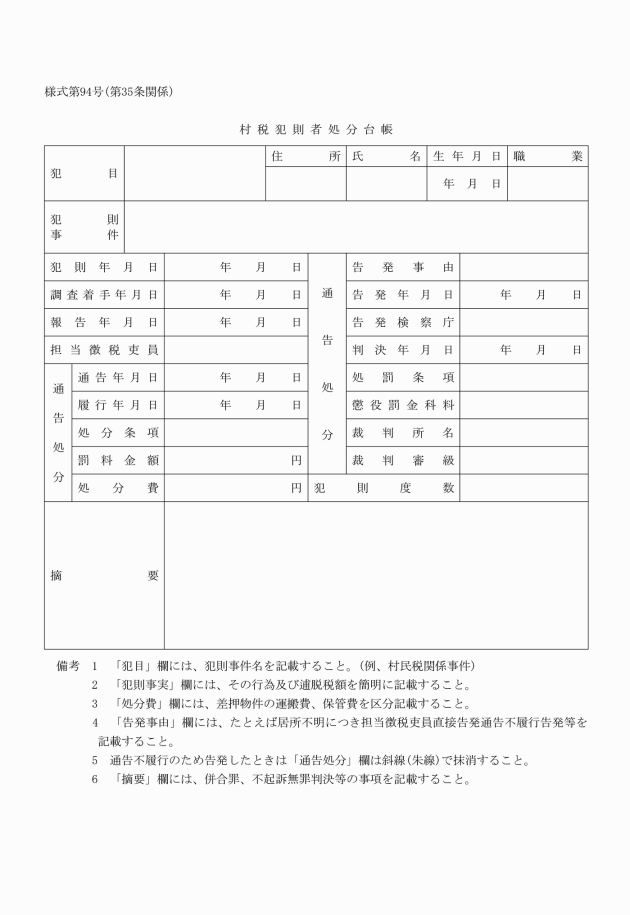

第35条 村長が備えなければならない台帳の様式は、次に掲げるものとする。

台帳の名称 | |

村税条例違反者過料処分台帳 | 第93号 |

村税犯則者処分台帳 | 第94号 |

村税犯則者処分猶予台帳 | 第95号 |

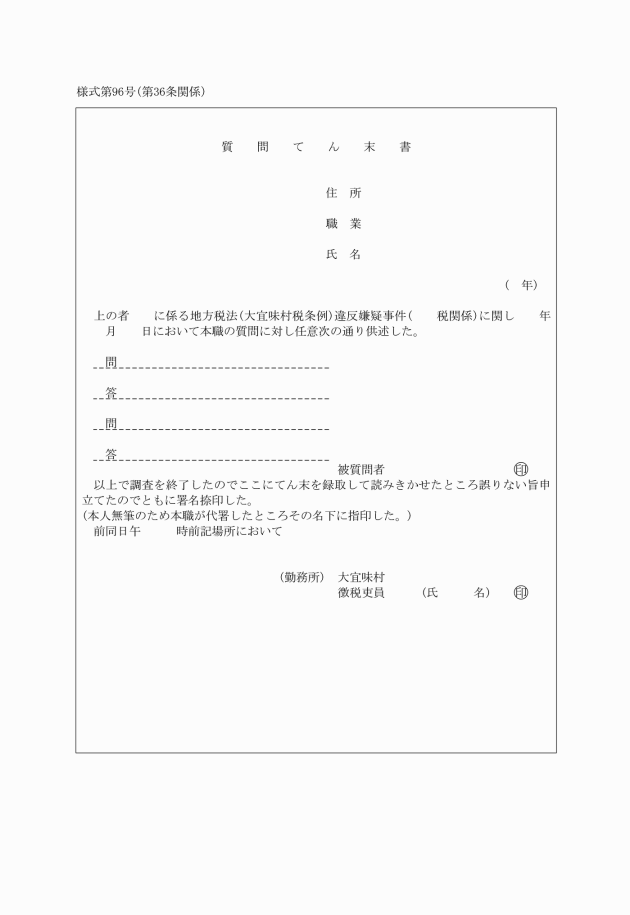

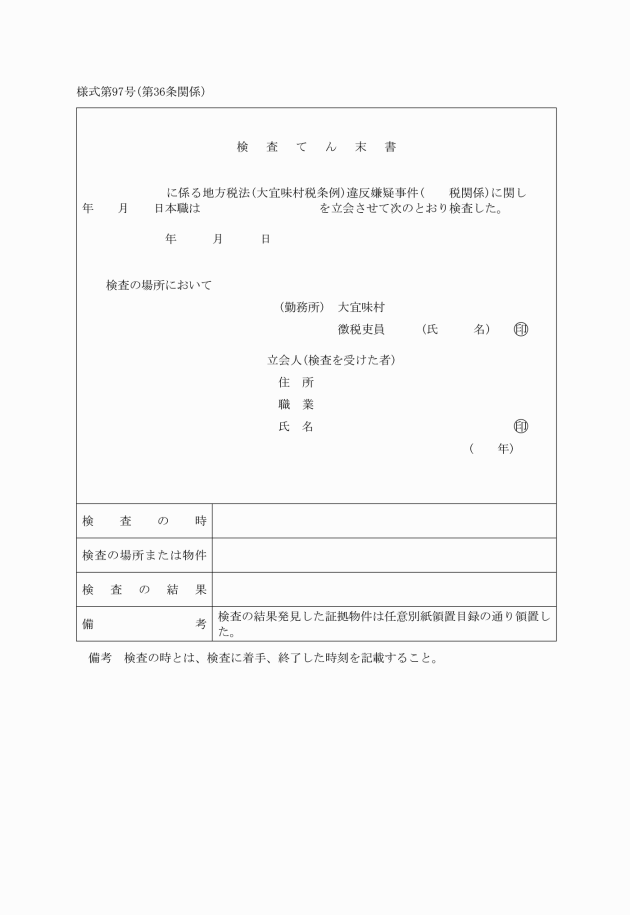

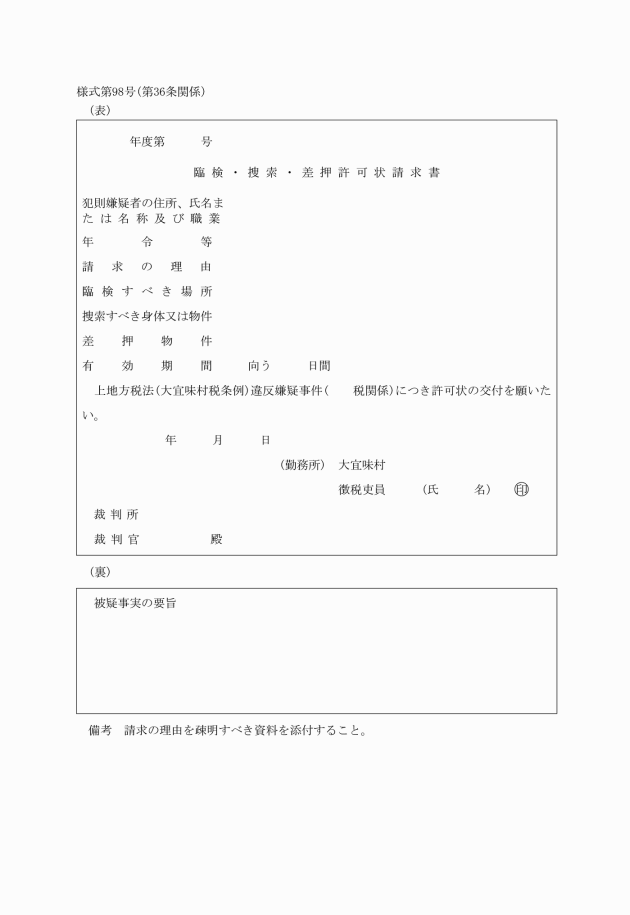

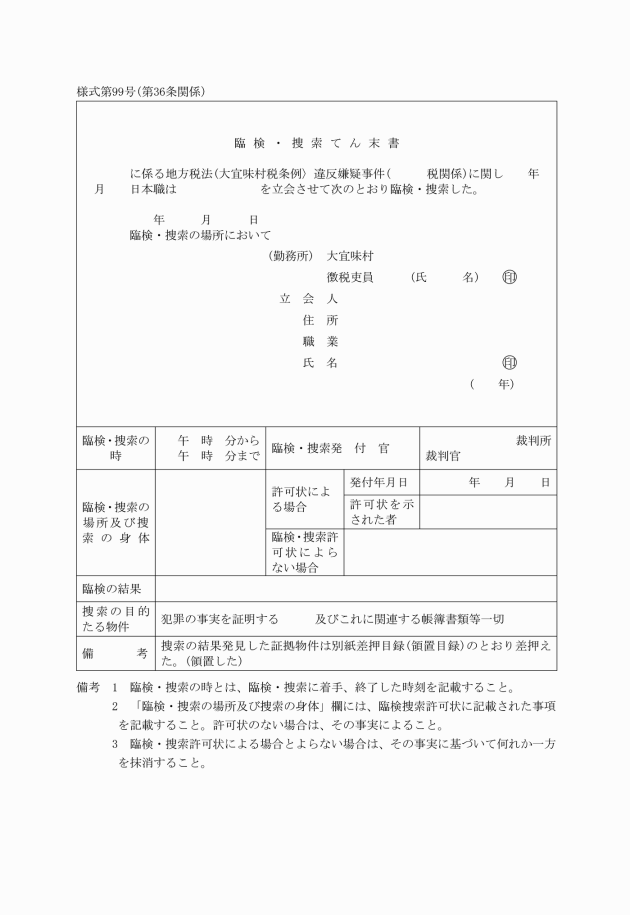

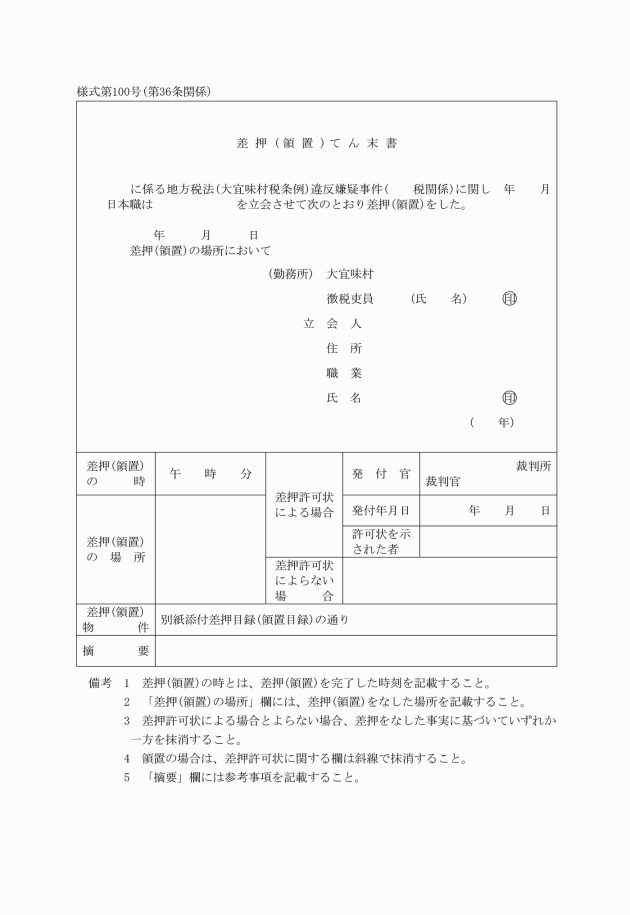

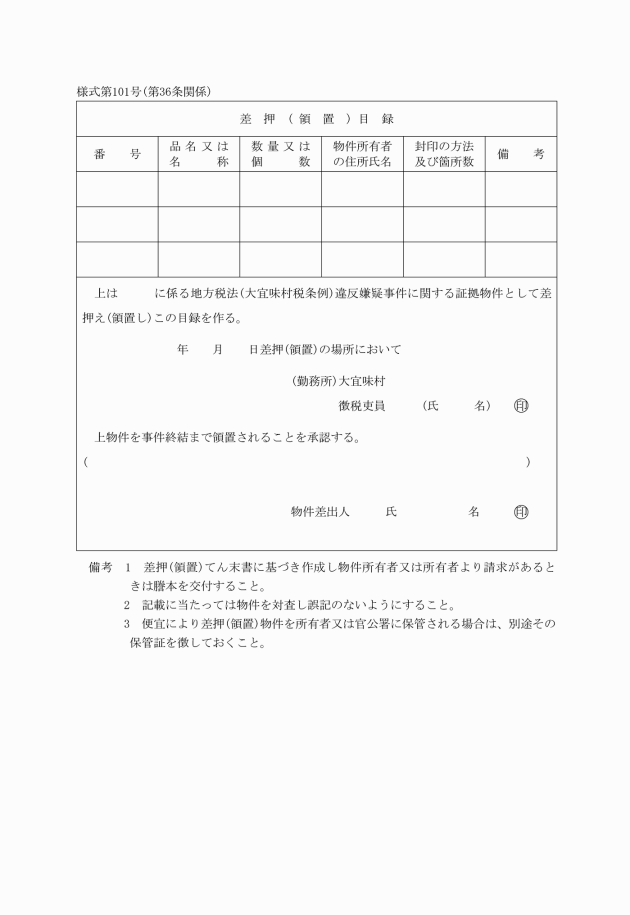

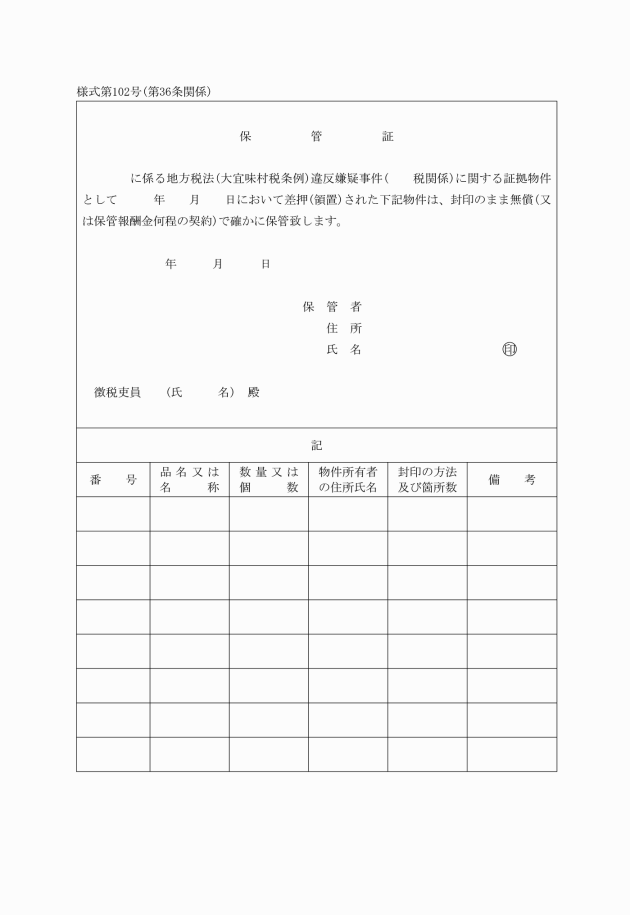

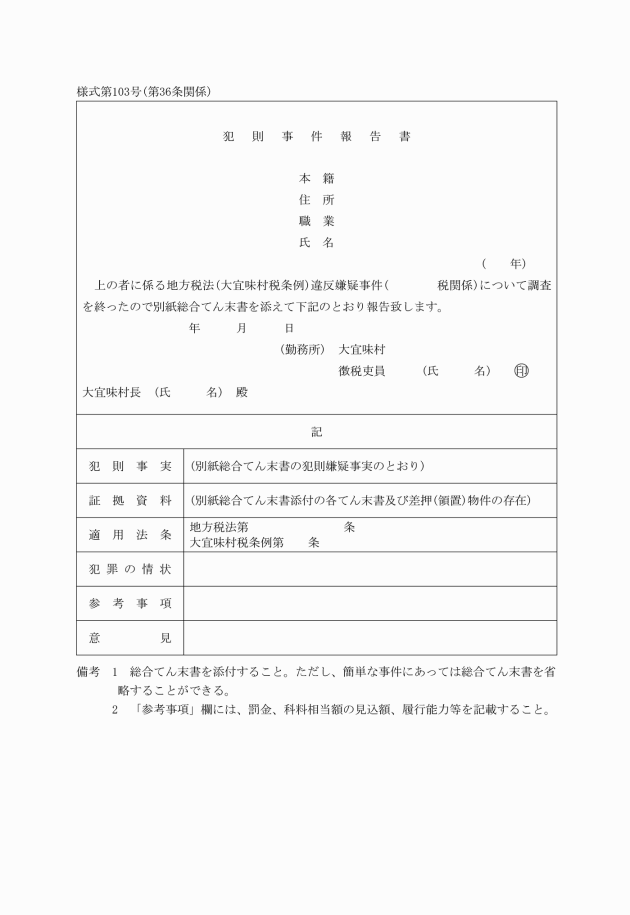

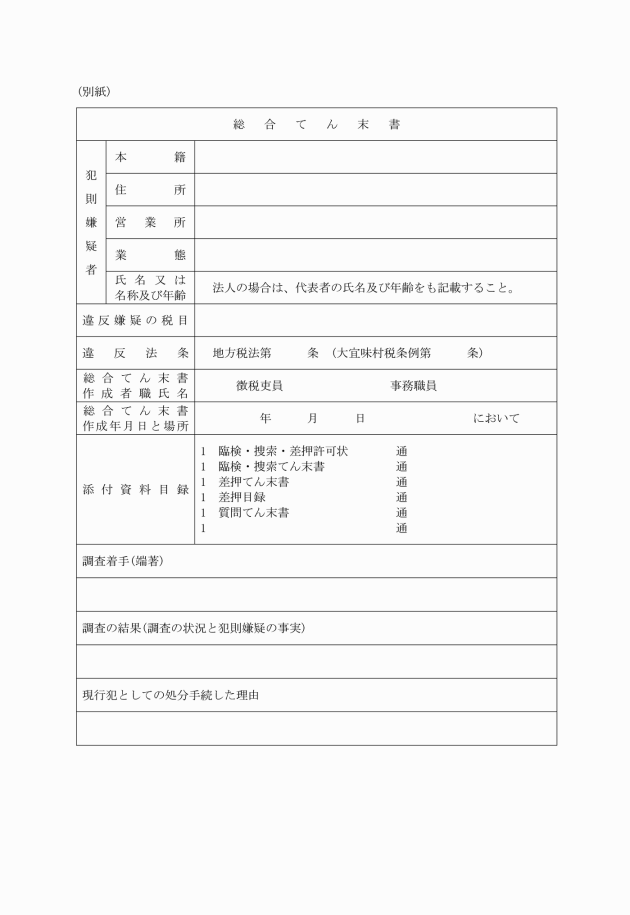

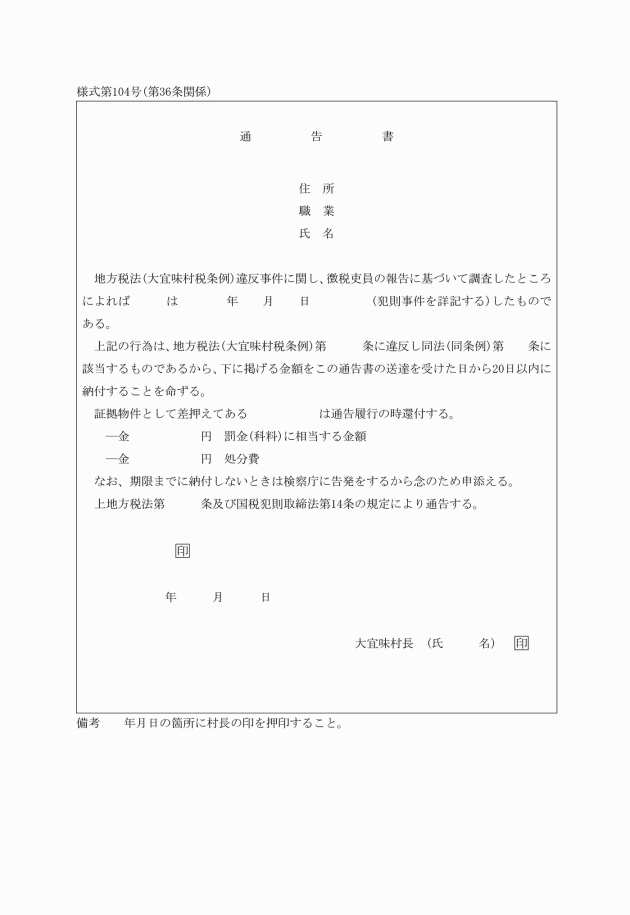

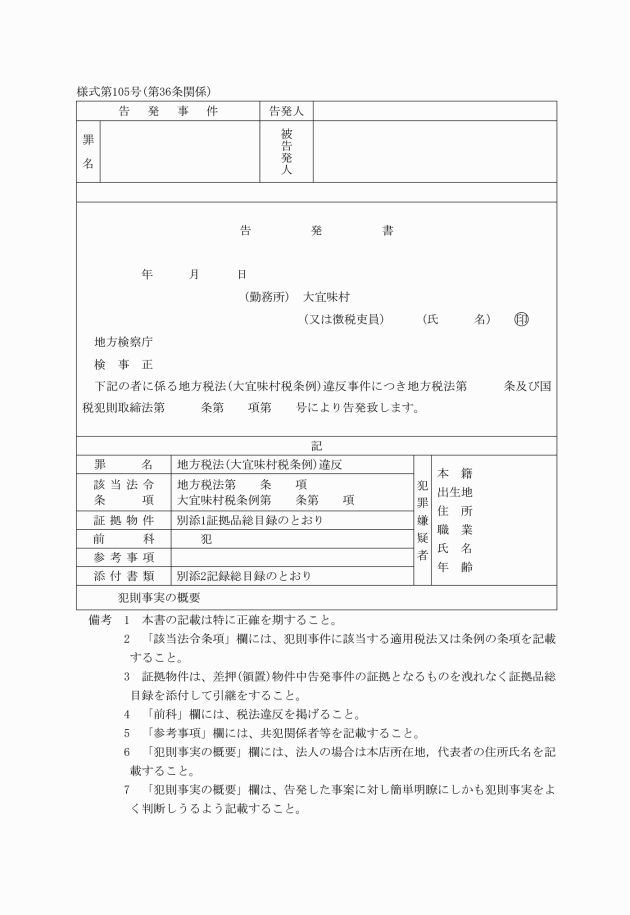

(犯則事件の調査及び処分に関する書類等の様式)

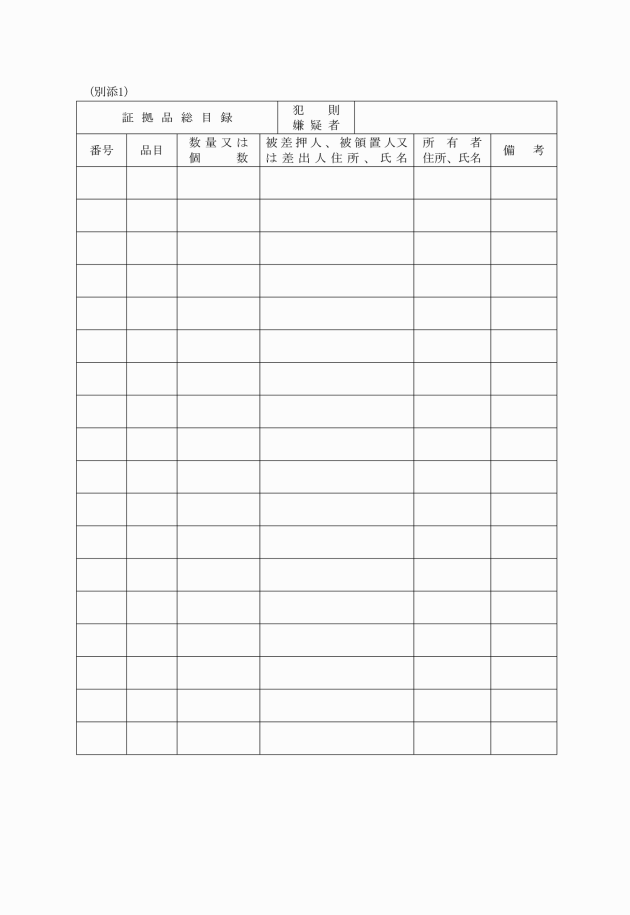

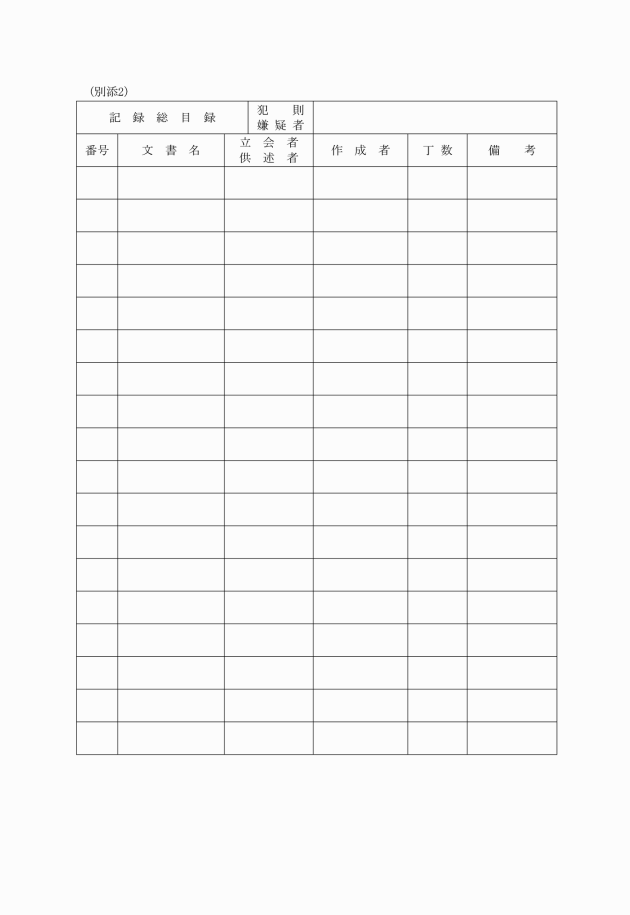

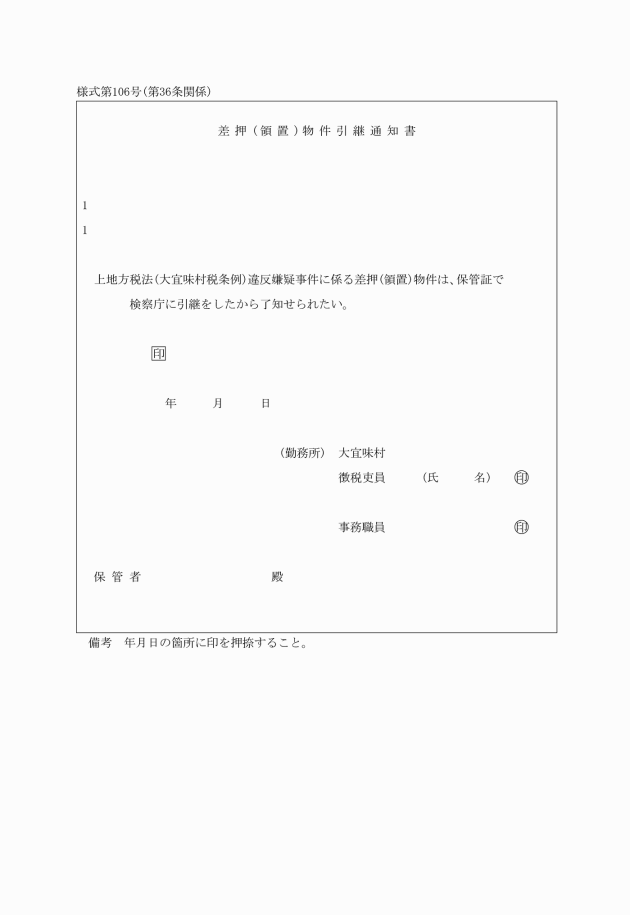

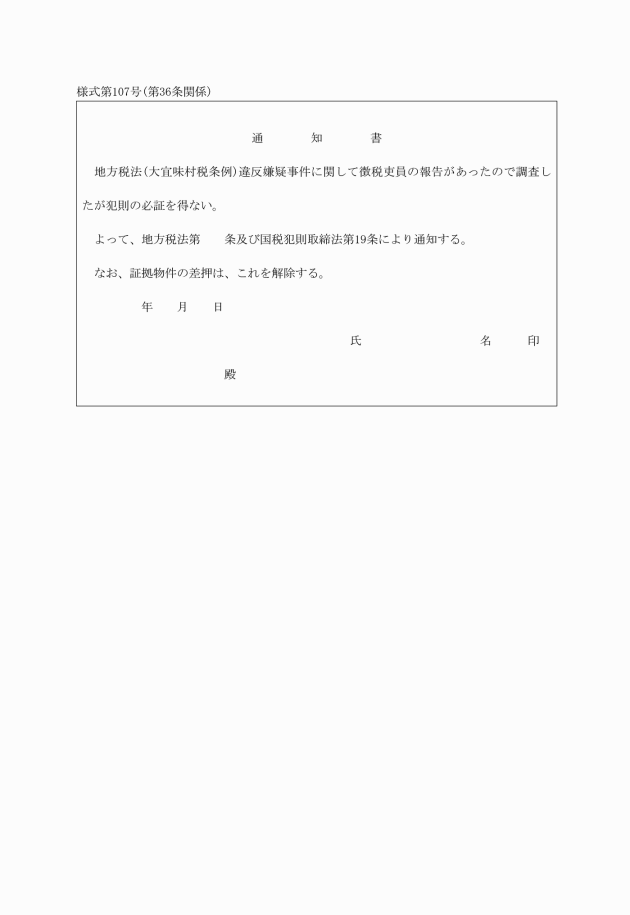

第36条 法第336条、第437条、第485条の6、第546条、第616条及び第701条の23の規定により準用する国税犯則取締法に規定する書類の様式は、次に掲げるものとする。

文書の名称 | |

質問てん末書 | 第96号 |

検査てん末書 | 第97号 |

臨検・捜索・差押許可状請求書 | 第98号 |

臨検・捜索てん末書 | 第99号 |

差押(領置)てん末書 | 第100号 |

差押(領置)目録 | 第101号 |

保管証 | 第102号 |

犯則事件報告書 | 第103号 |

通告書 | 第104号 |

告発書 | 第105号 |

差押(領置)物件引継通知書 | 第106号 |

通知書 | 第107号 |

第2章 普通税

第1節 村民税

(村民税に係る文書の様式)

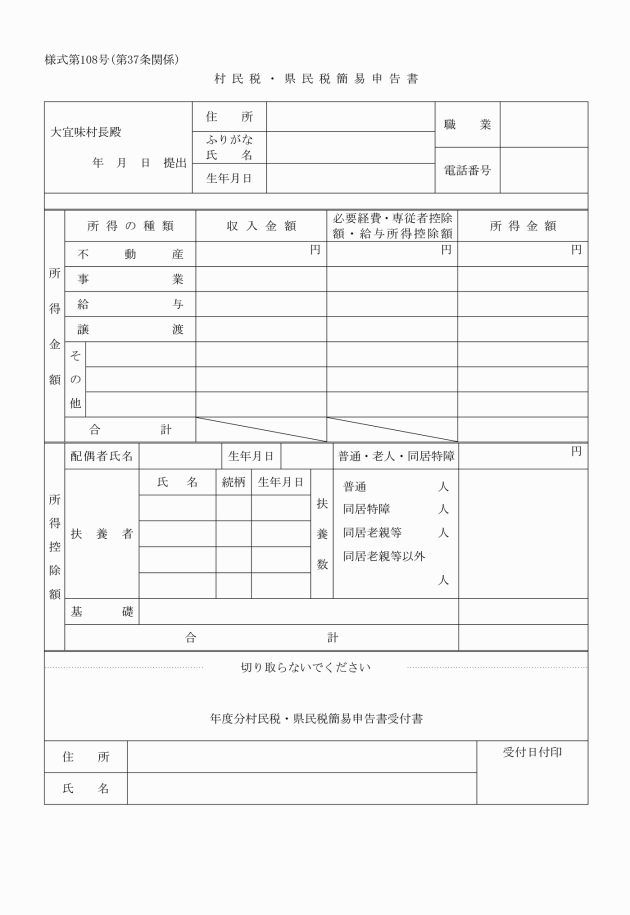

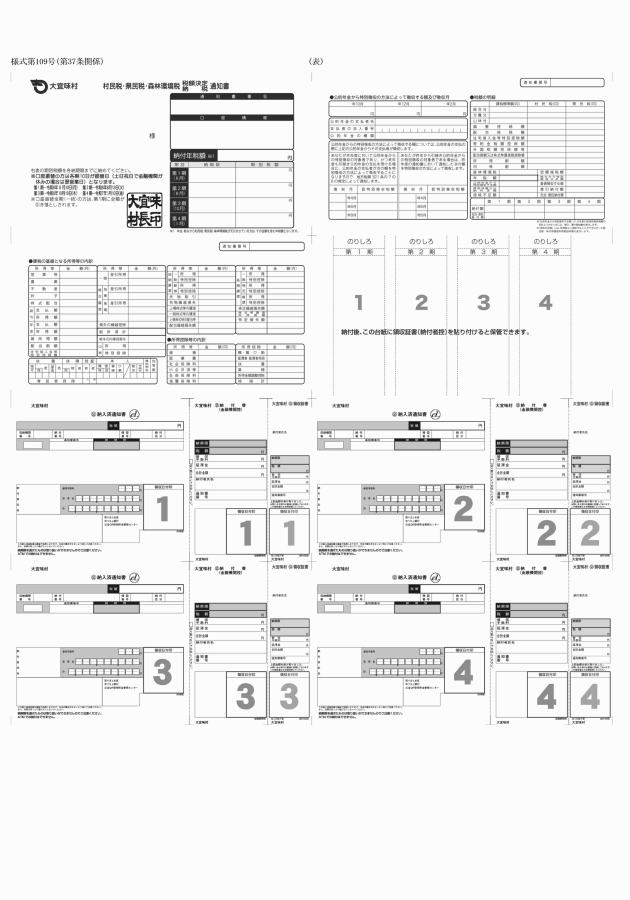

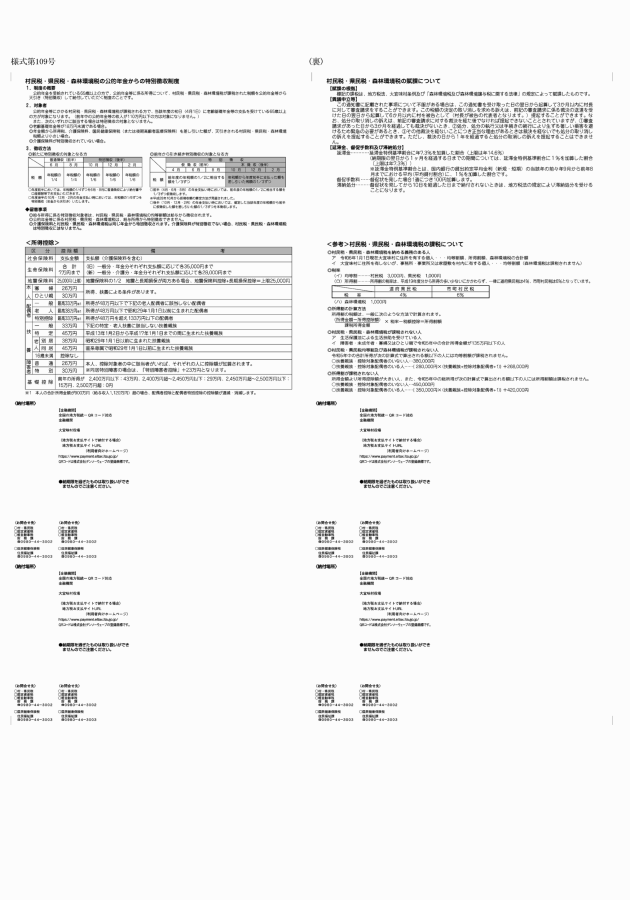

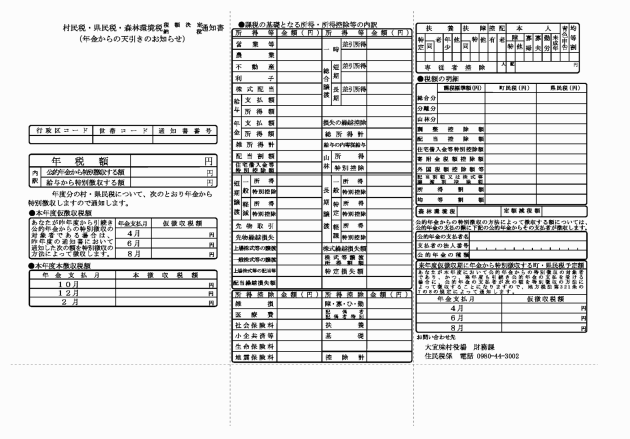

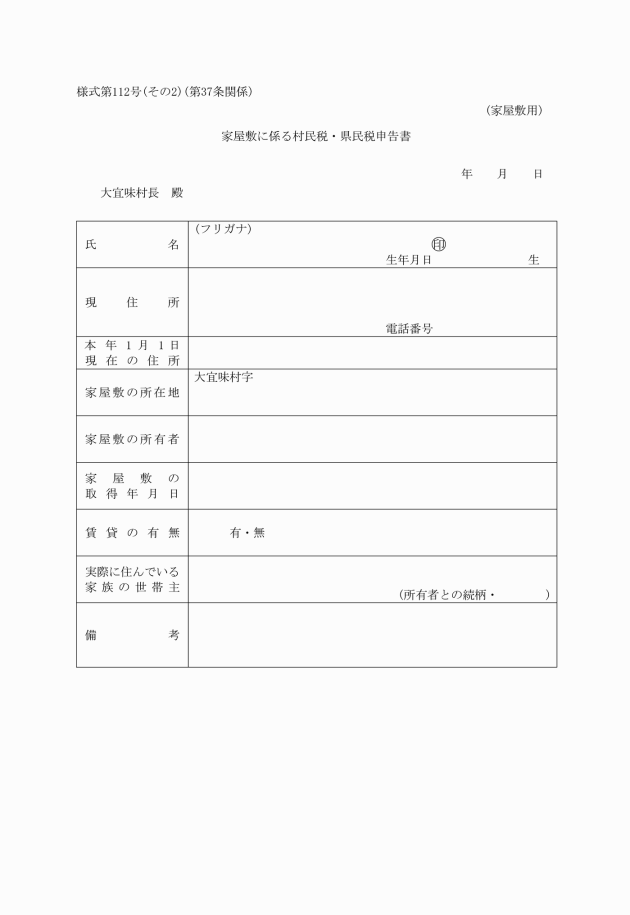

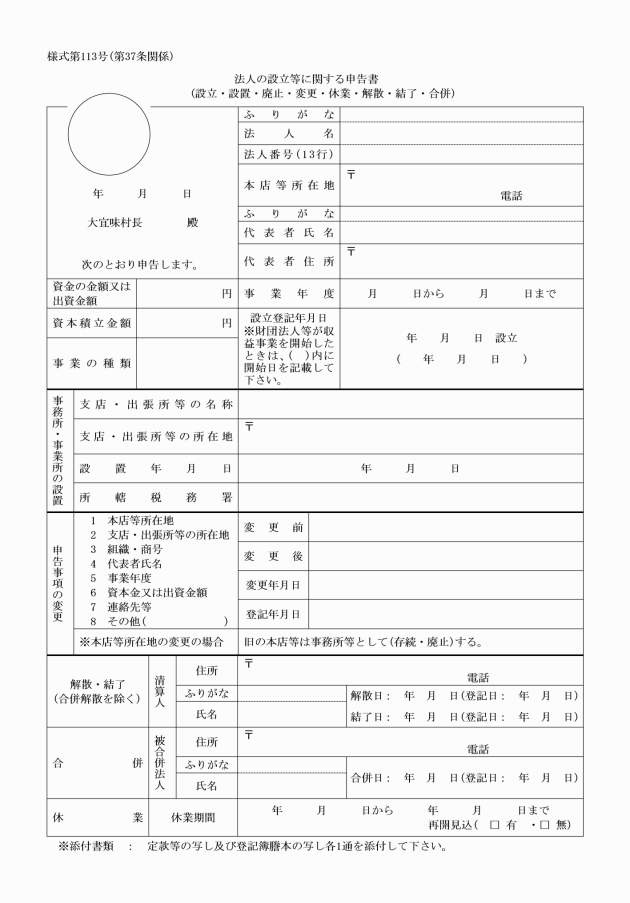

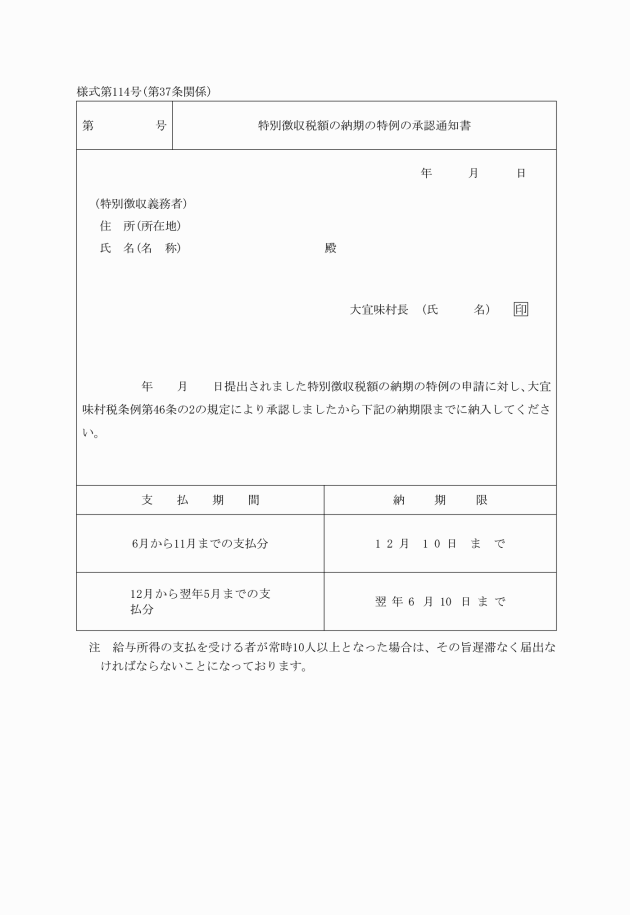

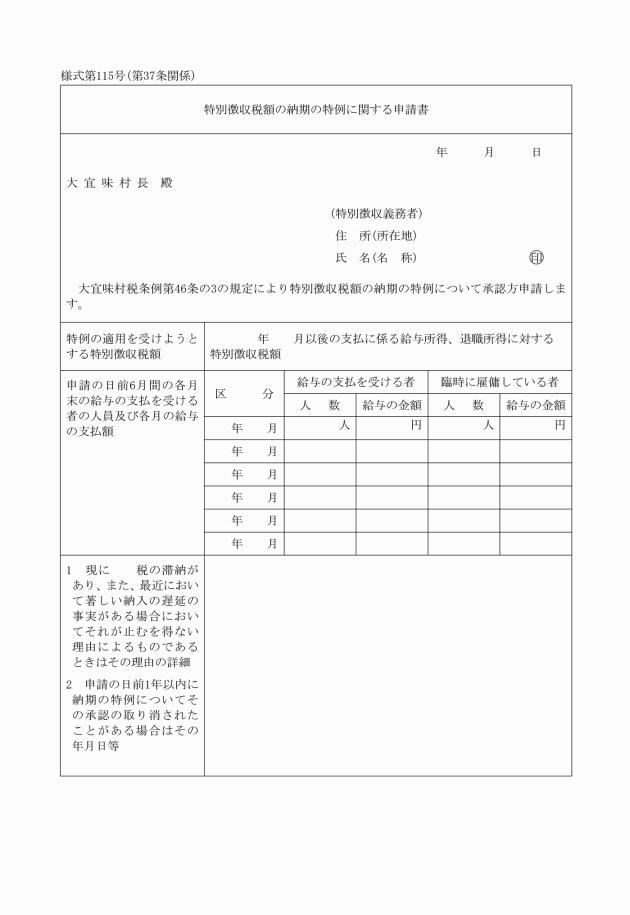

第37条 村民税に係る文書の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称 | 根拠規定 | |

村民税・県民税簡易申告書 | 第108号 | |

村民税・県民税税額決定・納税通知書 | 第109号 | |

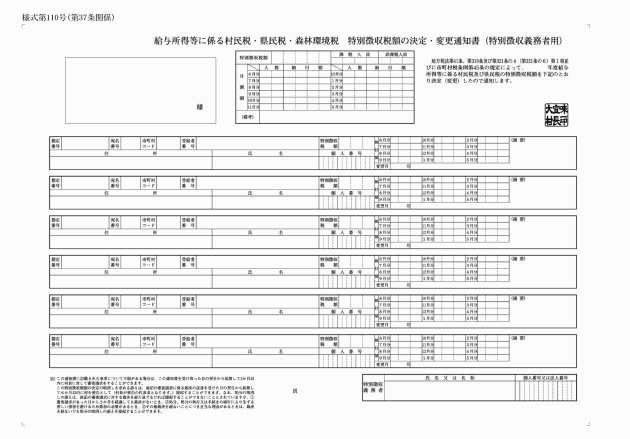

村民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用) | 第110号 | |

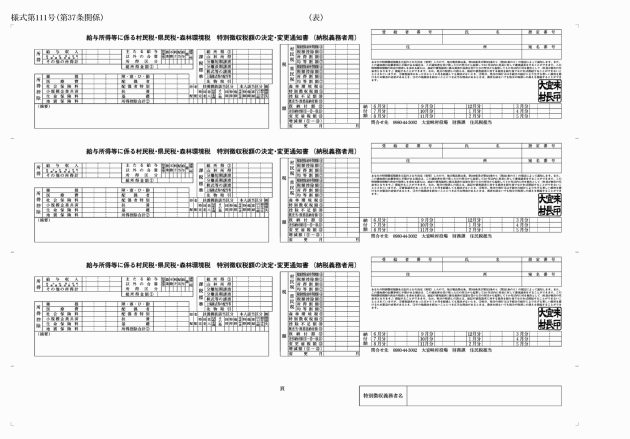

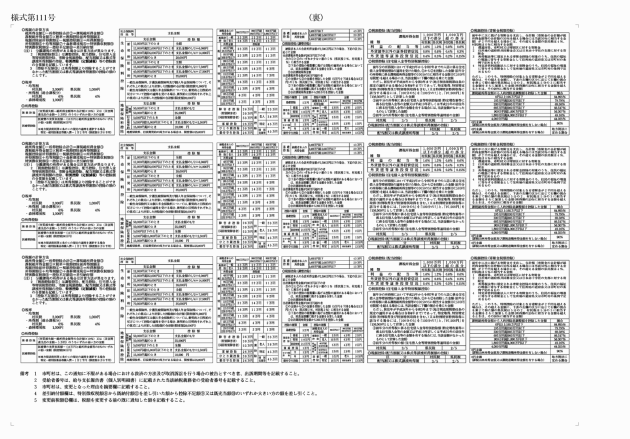

村民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) | 第111号 | |

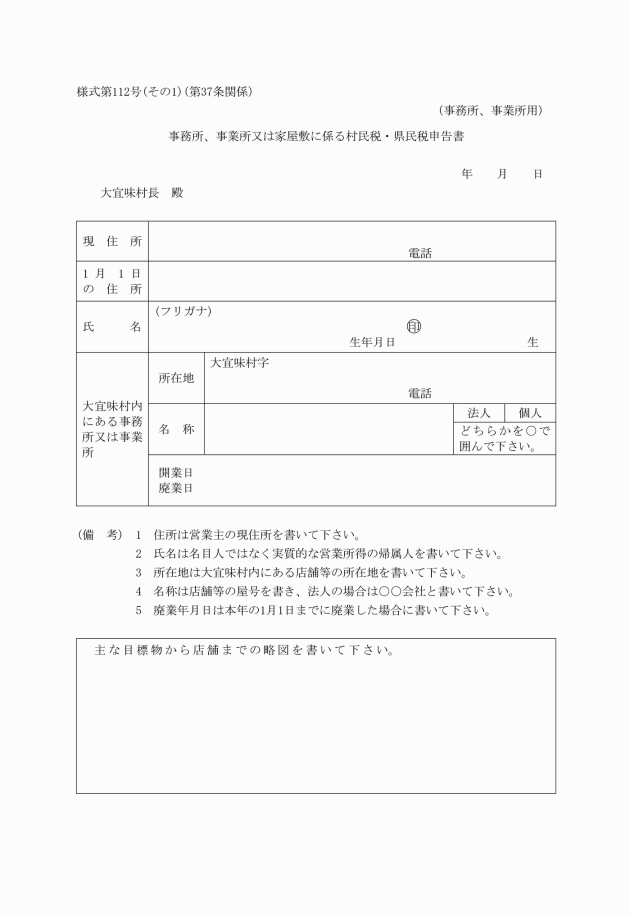

事務所、事業所又は家屋敷に係る村民税・県民税申告書 | 第112号 | |

法人の設立等に関する申告書 | 第113号 | |

特別徴収税額の納期の特例の承認通知書 | 第114号 | |

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 | 第115号 | |

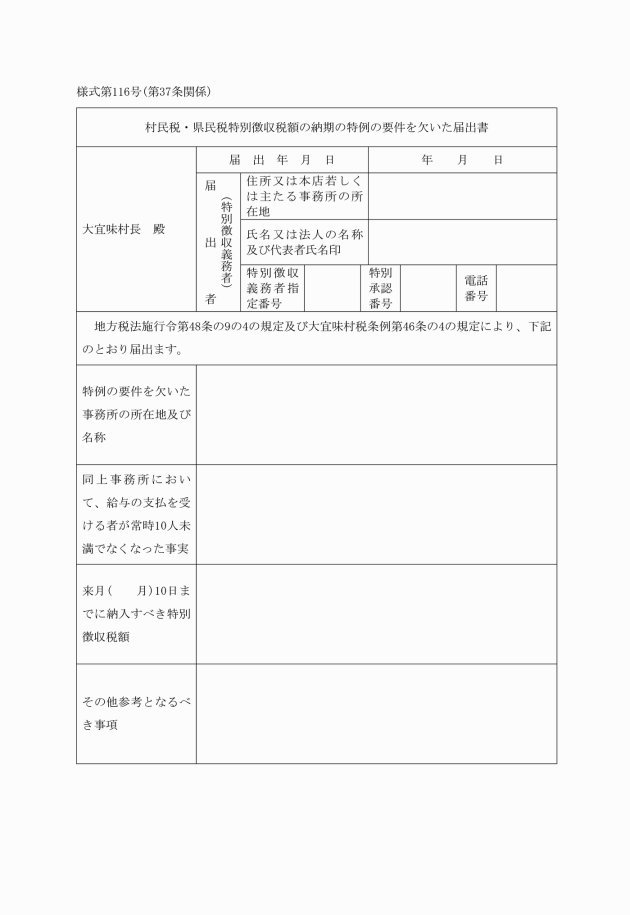

村県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた届出書 | 第116号 | |

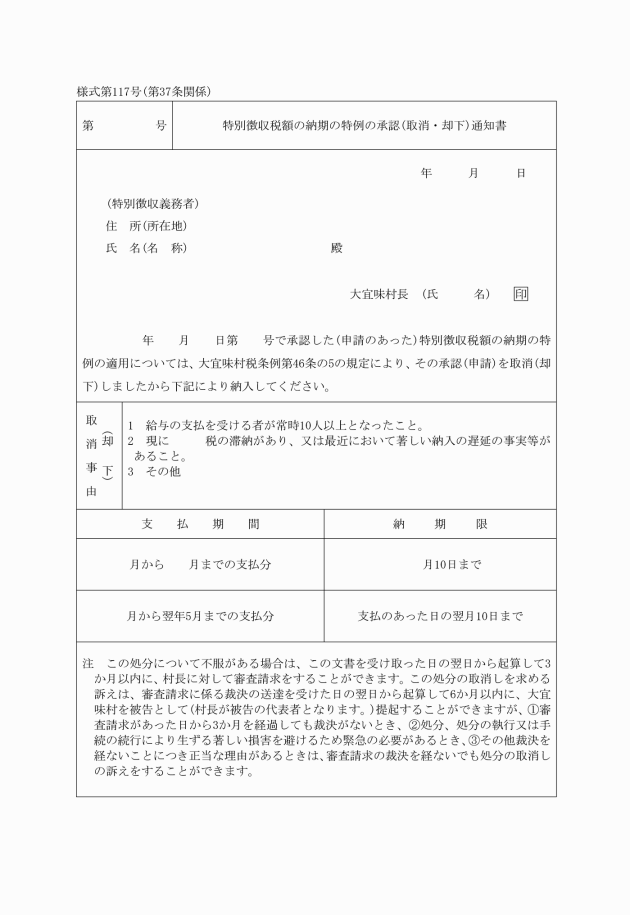

特別徴収税額の納期の特例の承認(取消・却下)通知書 | 第117号 | |

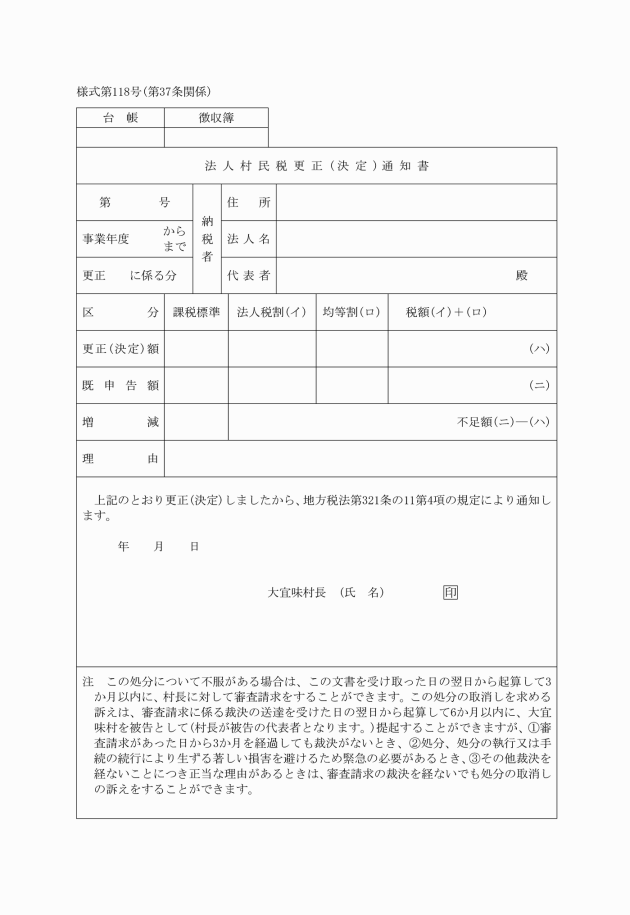

法人村民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11第4項 | 第118号 |

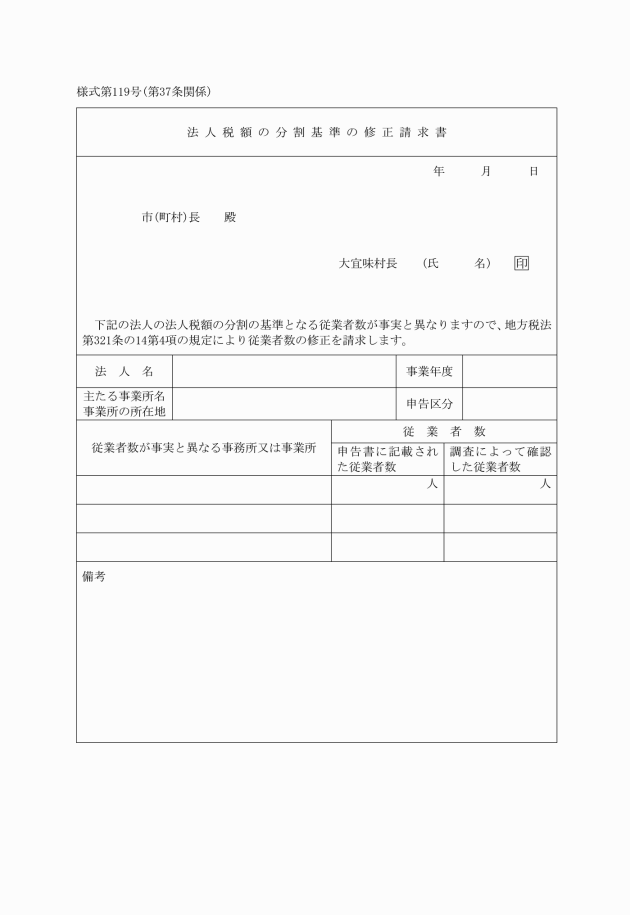

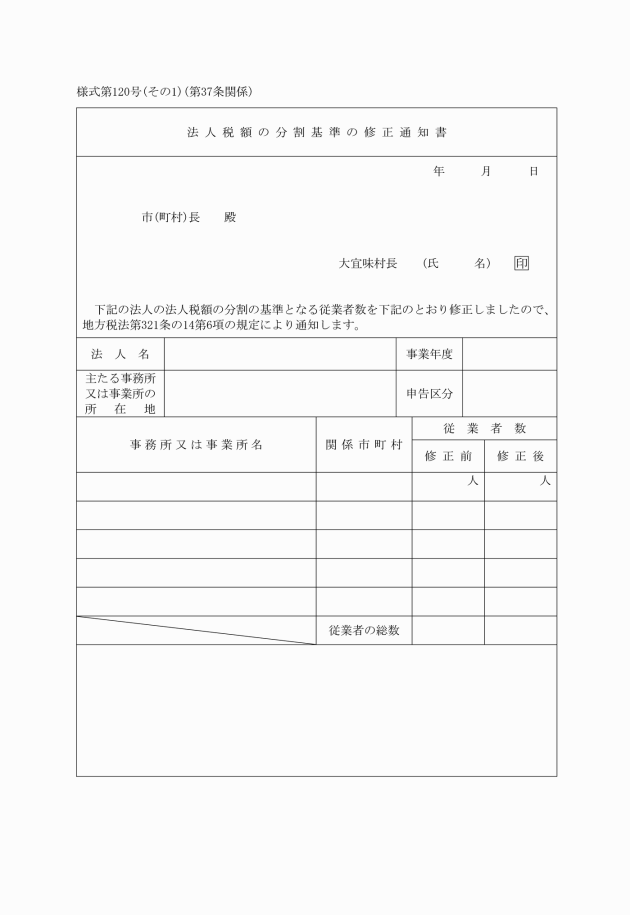

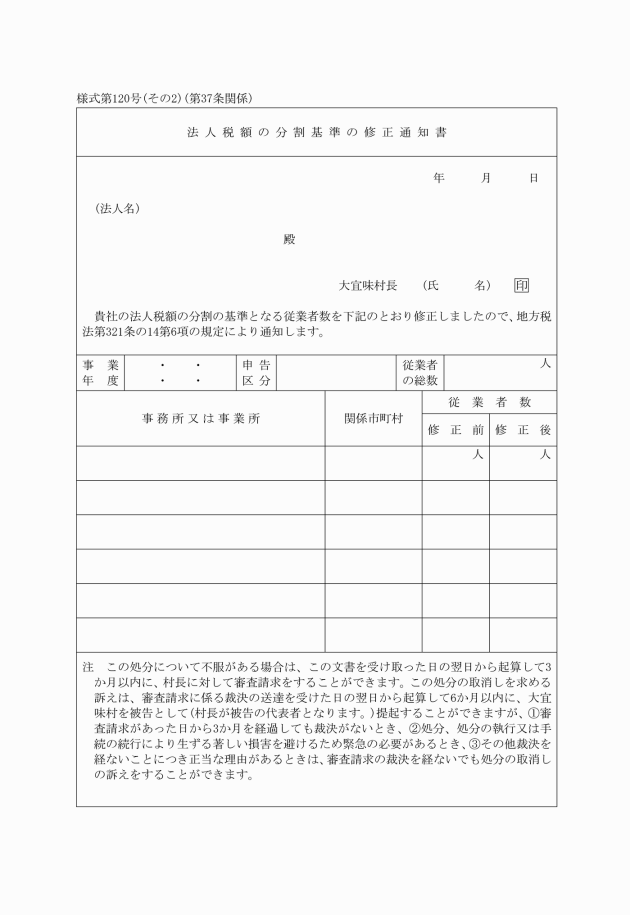

法人税額の分割基準の修正請求書 | 法第321条の14第4項 | 第119号 |

法人税額の分割基準の修正通知書 | 法第321条の14第6項 | 第120号 |

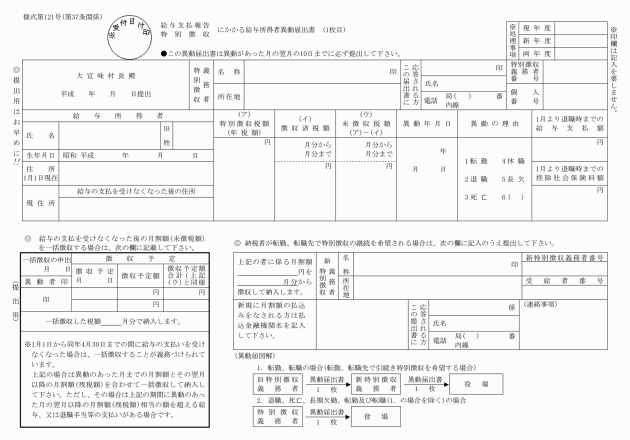

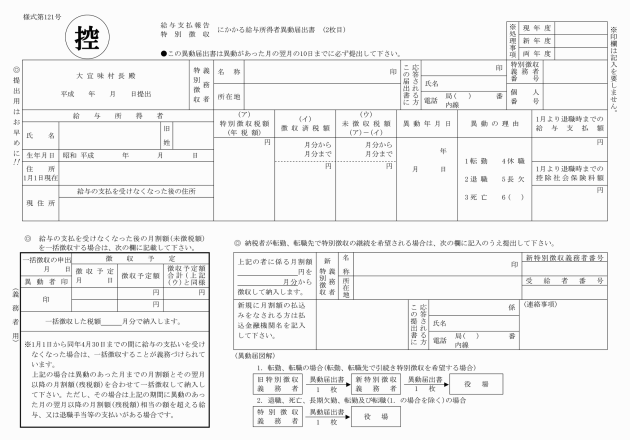

給与支払報告特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 | 第121号 | |

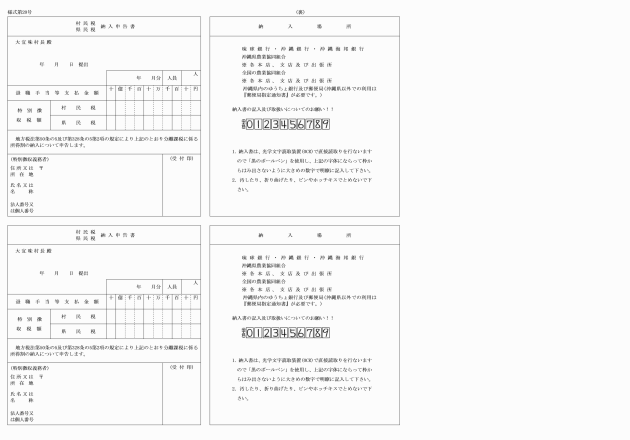

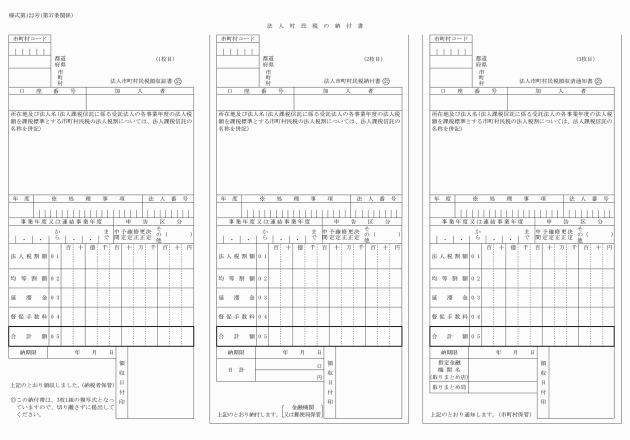

法人村民税の納付書 | 第122号 |

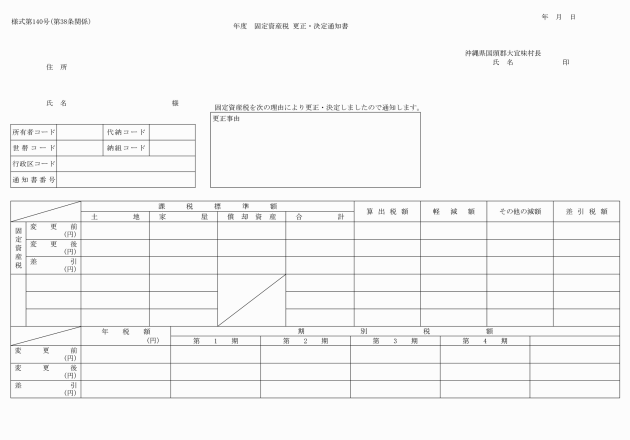

第2節 固定資産税

(固定資産税に係る文書の様式)

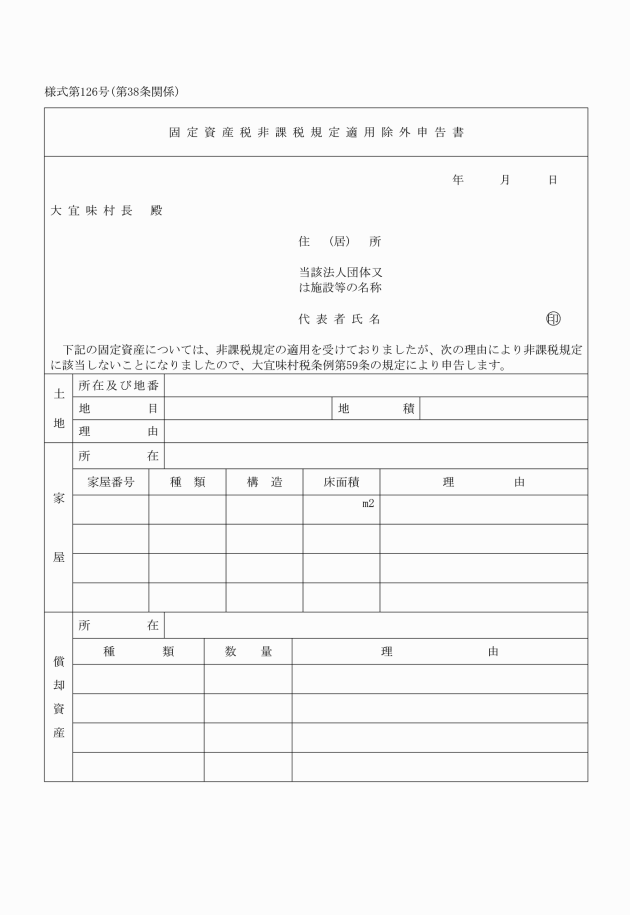

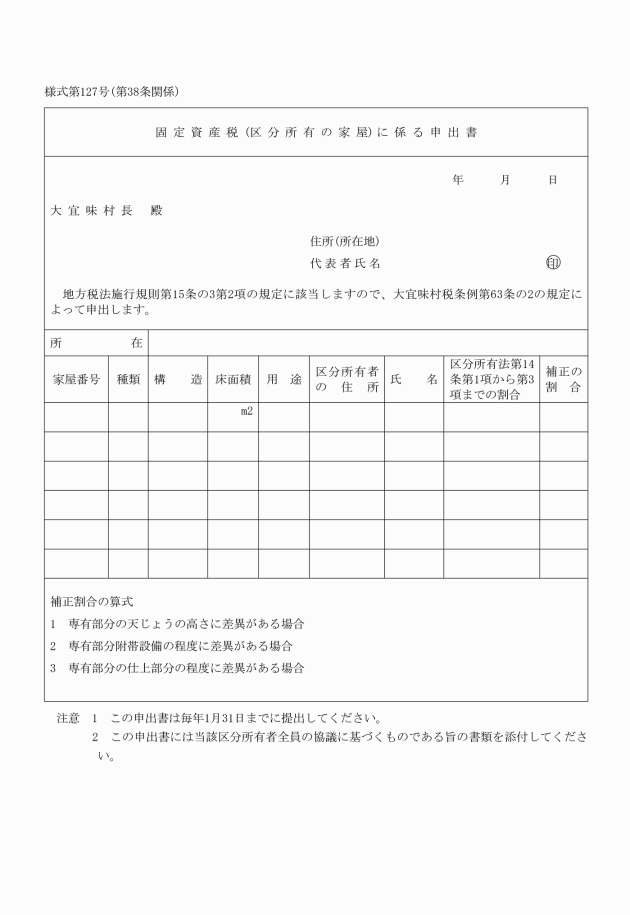

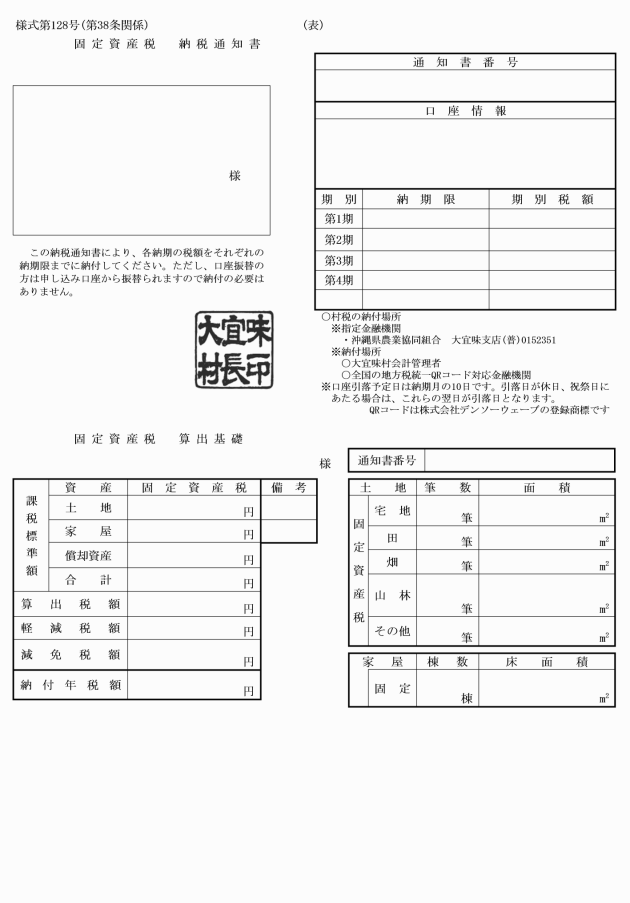

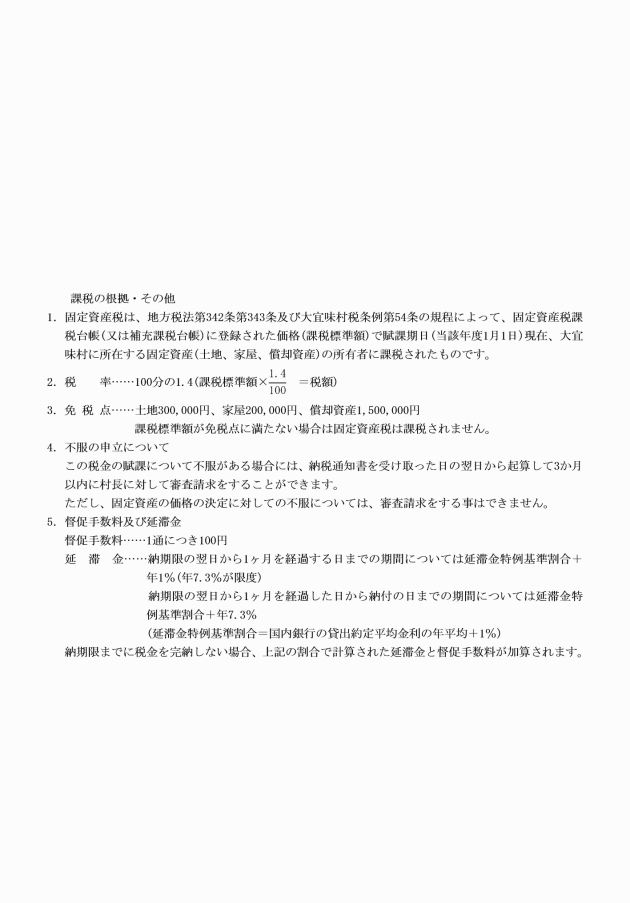

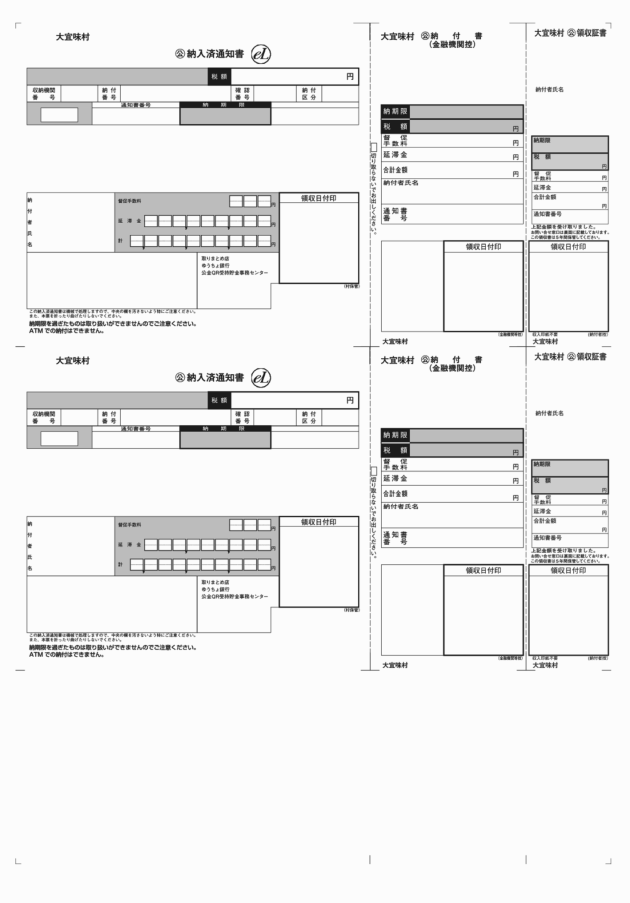

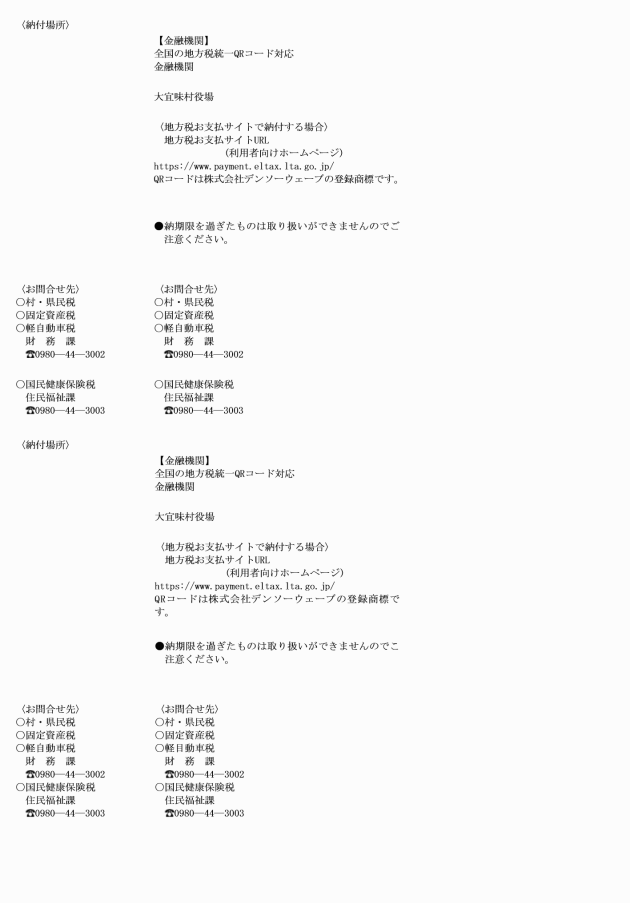

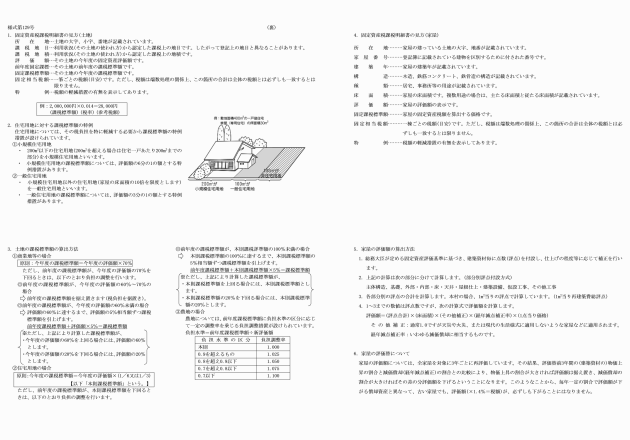

第38条 固定資産税に係る文書の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称 | 根拠規定 | |

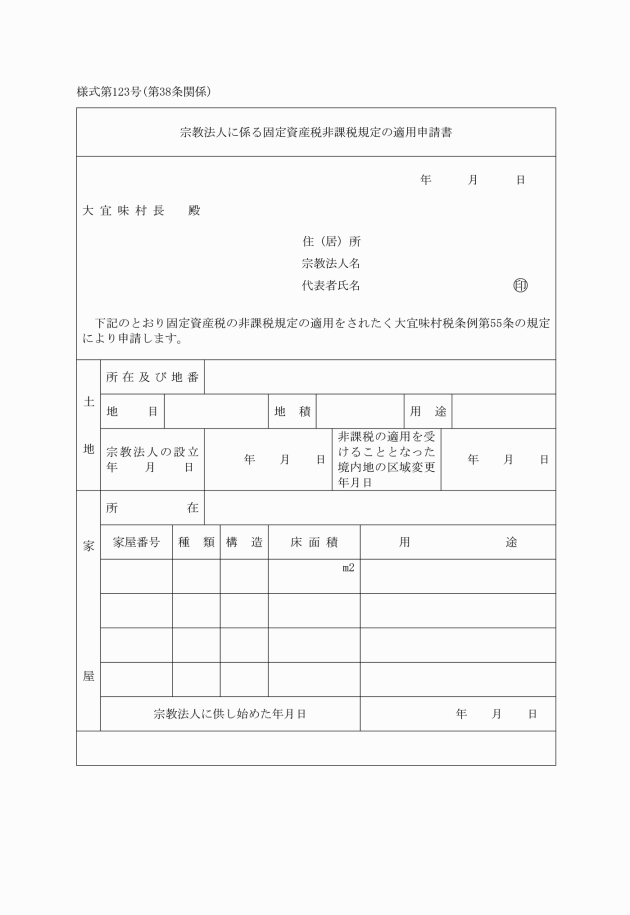

宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申請書 | 第123号 | |

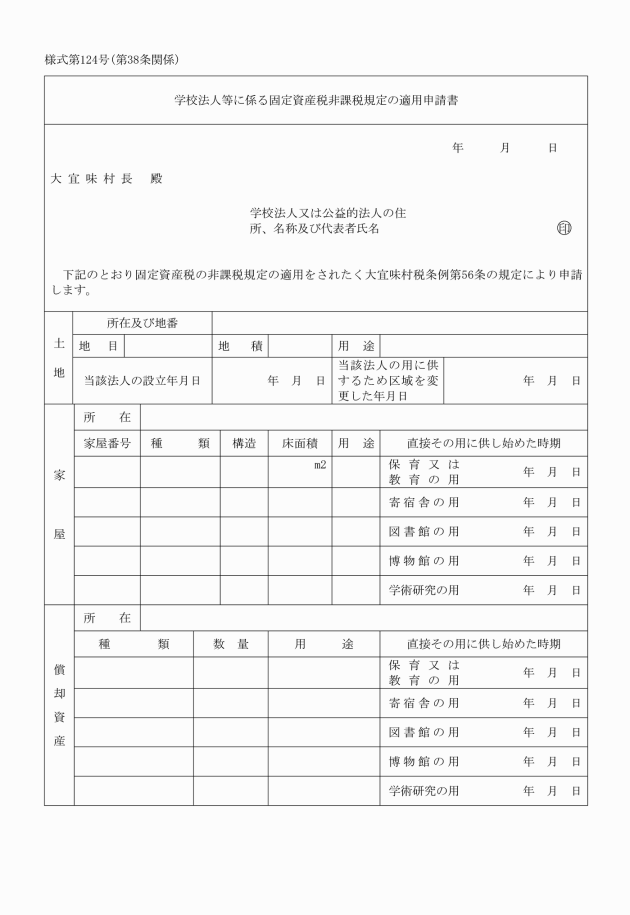

学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申請書 | 第124号 | |

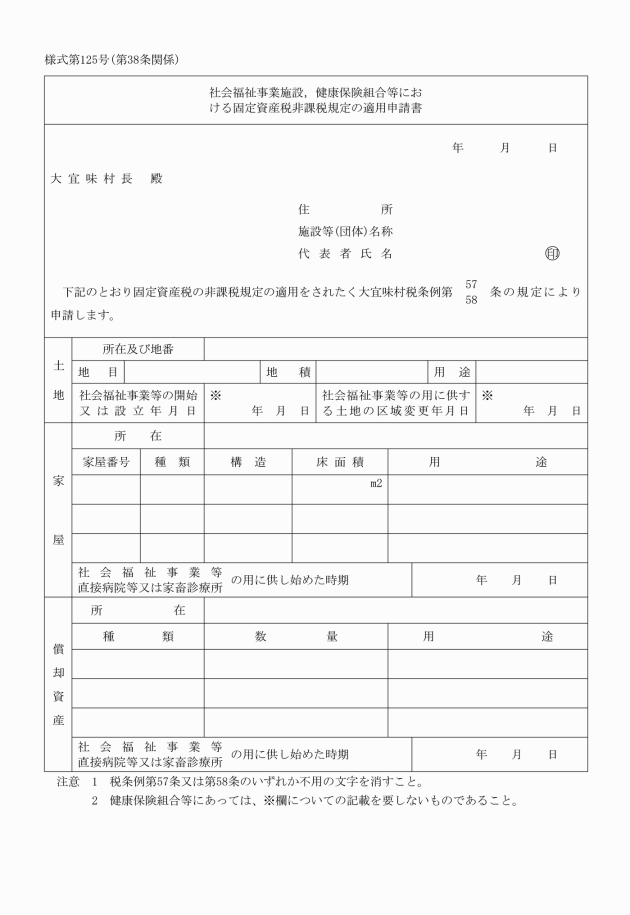

社会福祉事業施設、健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申請書 | 第125号 | |

固定資産税非課税規定適用除外申告書 | 第126号 | |

固定資産税(区分所有の家屋)に係る申出書 | 第127号 | |

固定資産税納税通知書 | 第128号 | |

課税明細書 | 法第364条第3項 | 第129号 |

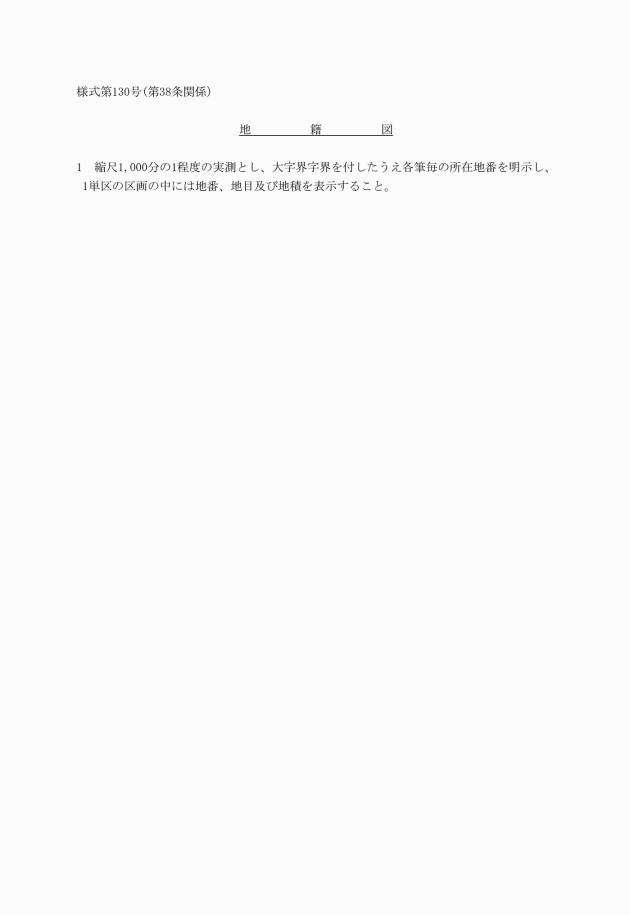

地籍図 | 第130号 | |

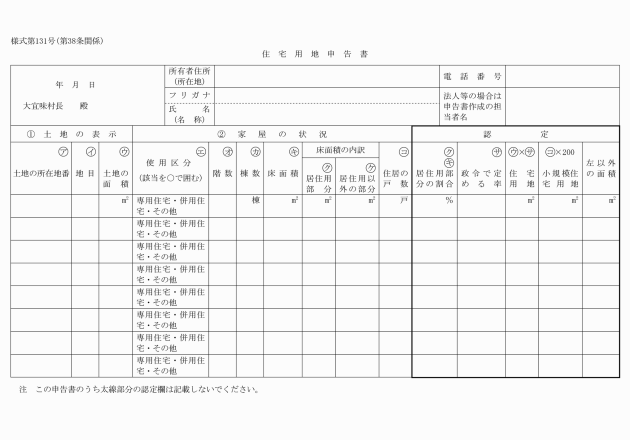

住宅用地申告書 | 第131号 | |

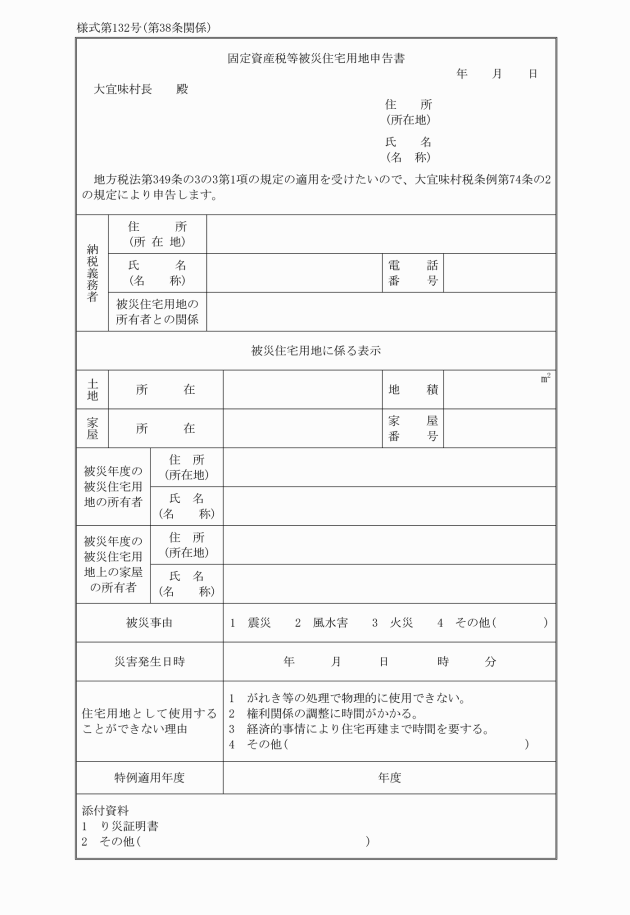

固定資産税等被災住宅用地申告書 | 第132号 | |

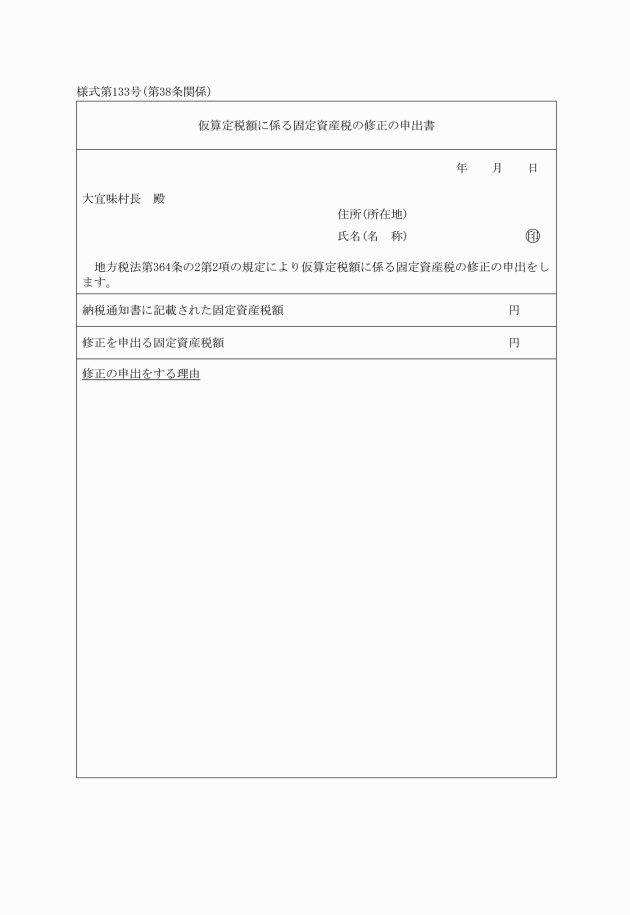

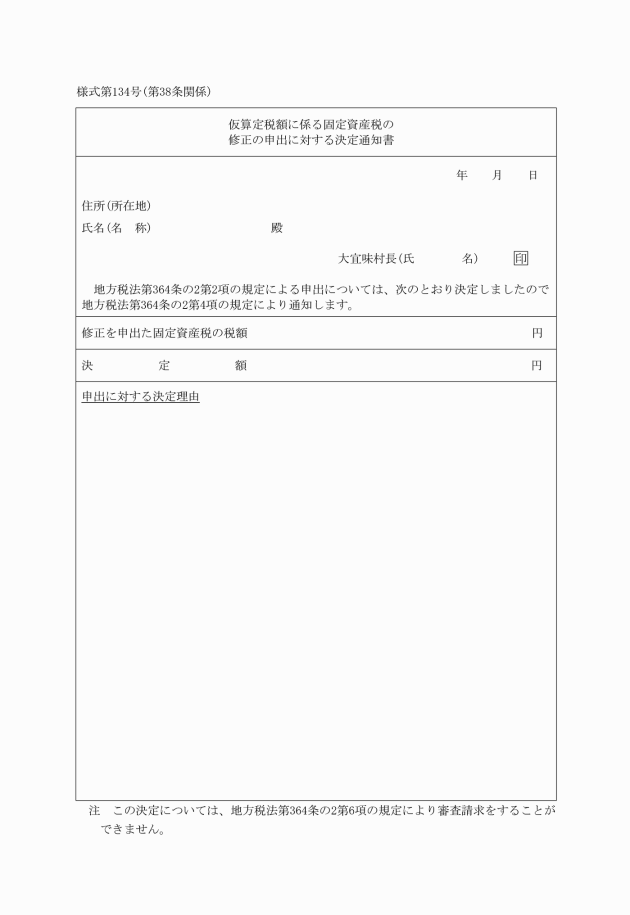

仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出書 | 法第364条の2第2項 | 第133号 |

仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出に対する決定通知書 | 法第364条の2第4項 | 第134号 |

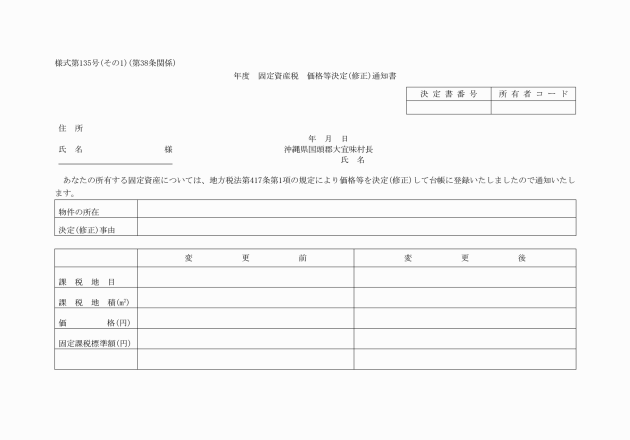

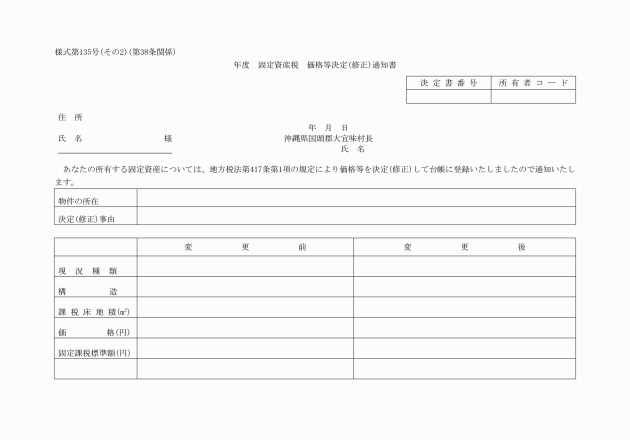

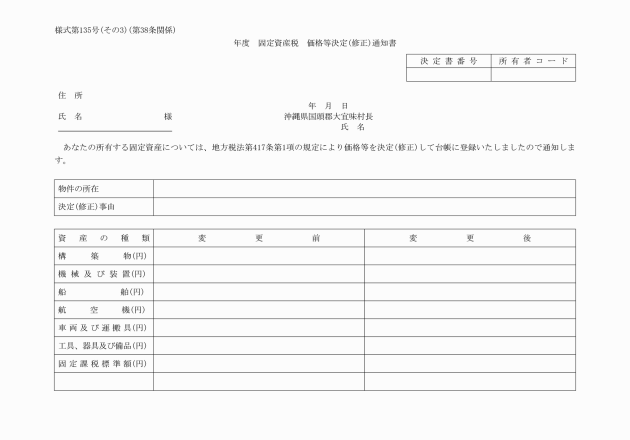

固定資産税価格等決定(修正)通知書 | 法第417条第1項後段の通知書 | 第135号 |

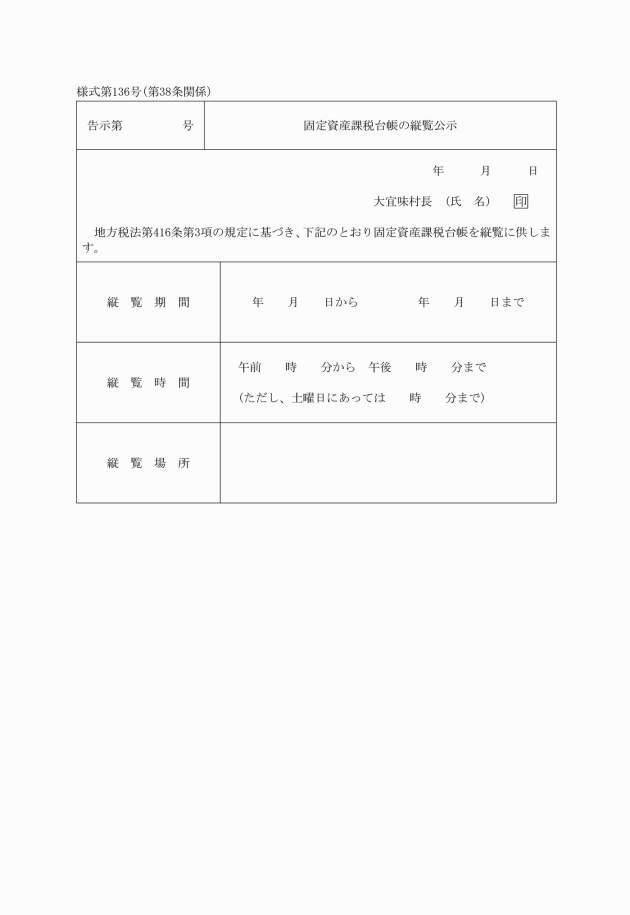

固定資産課税台帳の縦覧公示 | 法第416条第3項 | 第136号 |

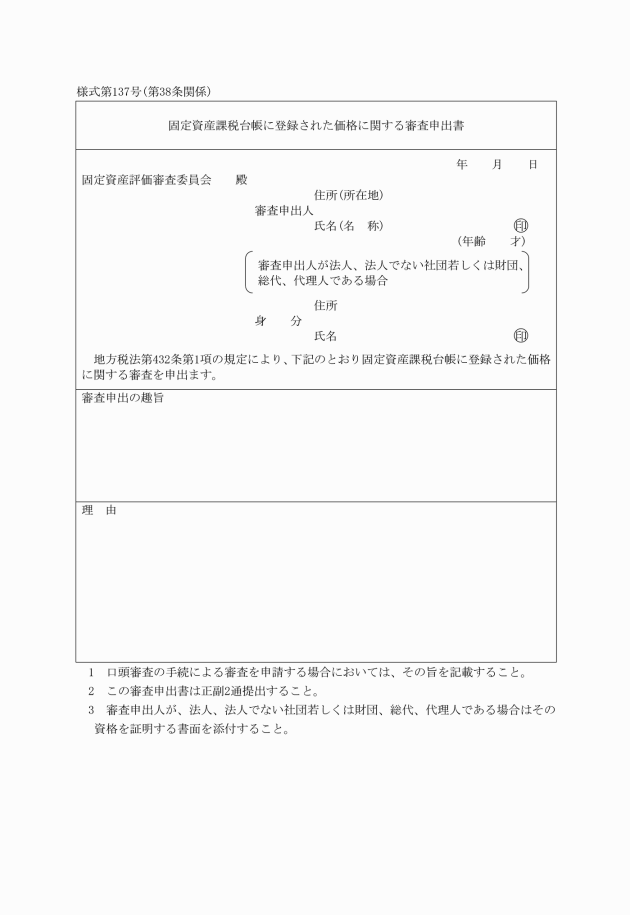

固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査申出書 | 法第432条第1項 | 第137号 |

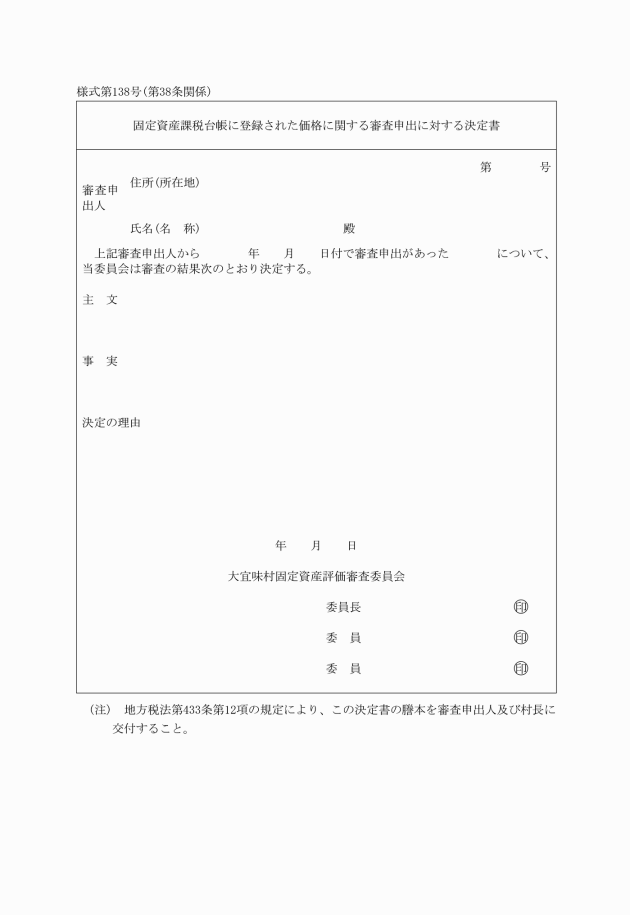

固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査申出に対する決定書 | 法第433条第12項 | 第138号 |

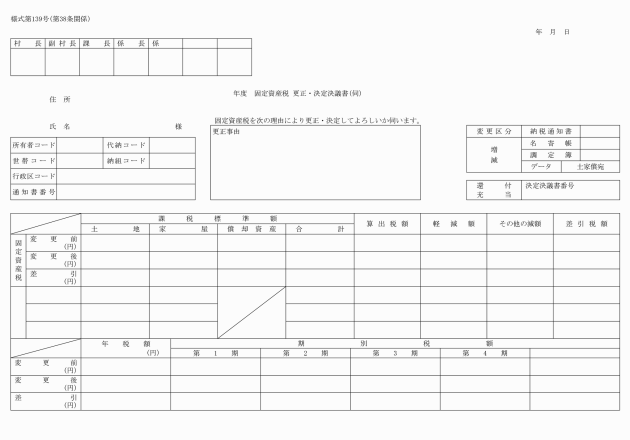

固定資産税更正・決定決議書(伺) | 第139号 | |

固定資産税更正・決定通知書 | 第140号 |

(固定資産課税台帳の閲覧の請求及び回数の計算)

第38条の2 法第382条の2に規定する閲覧をしようとする者は、村税関係証明書交付等申請書を村長に提出しなければならない。

2 条例第73条の2第2項に規定する固定資産課税台帳の閲覧の回数の計算は、納税義務者ごとに1回とし、1件とする。

(固定資産課税台帳記載事項証明書交付の請求及び枚数の計算)

第38条の3 法第382条の3に規定する証明書の交付を受けようとする者は、村税関係証明書交付等申請書を村長に提出しなければならない。

2 条例第73条の3第2項に規定する固定資産課税台帳記載事項証明書の枚数の計算は、10件までを1枚とし、2枚目以降も、10件までを1枚とする。

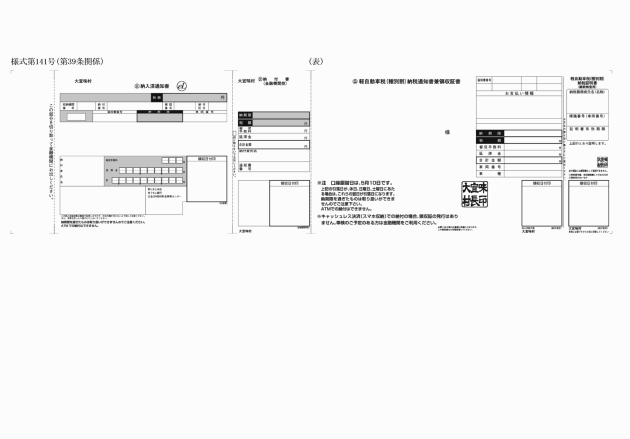

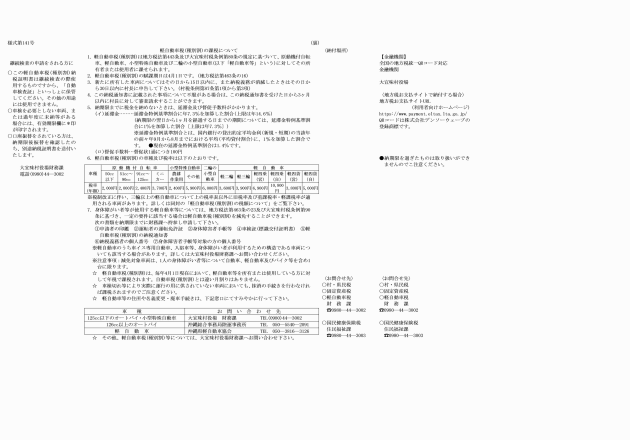

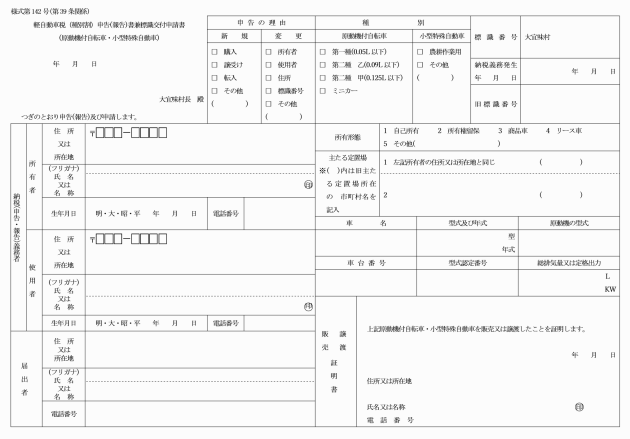

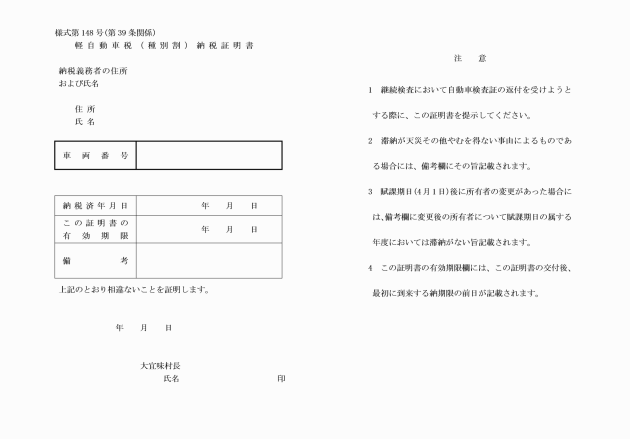

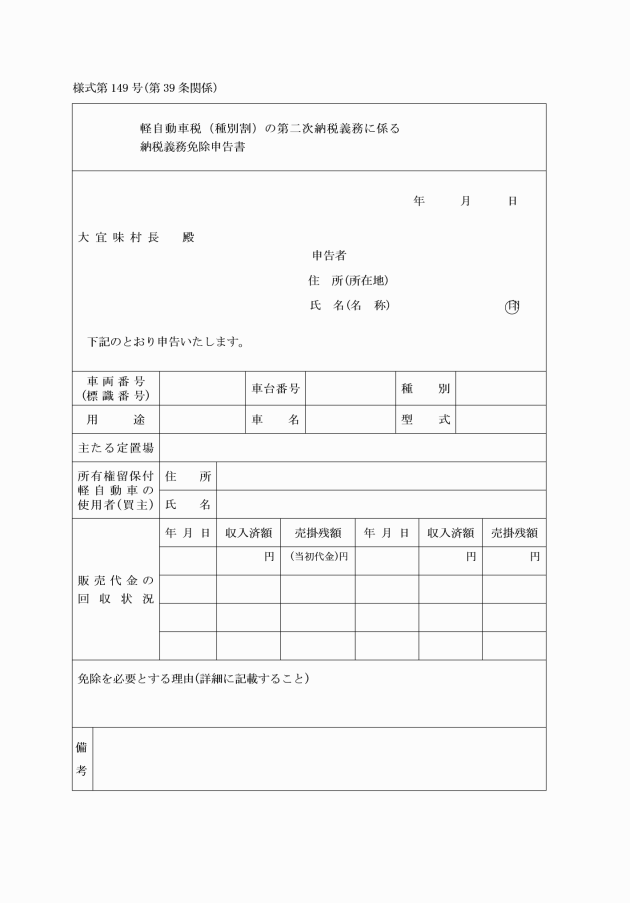

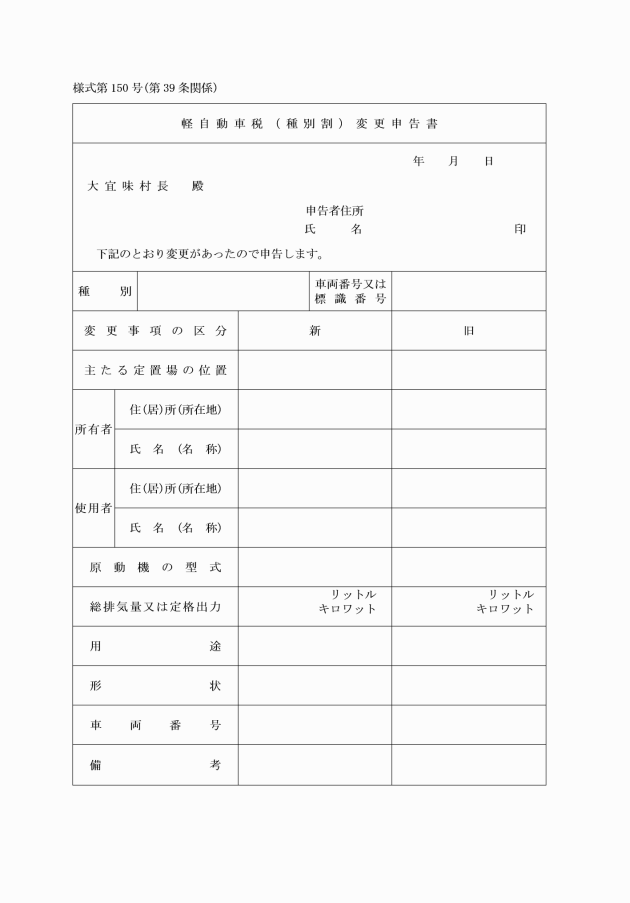

第3節 軽自動車税

(軽自動車税(種別割)に係る文書の様式)

第39条 軽自動車税に係る文書の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称 | 根拠規定 | |

軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書 | 法第446条第2項 | 第141号 |

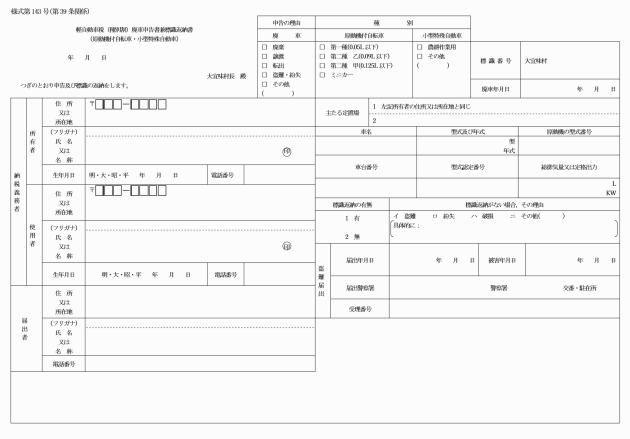

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) | 第142号 | |

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車) | 第143号 | |

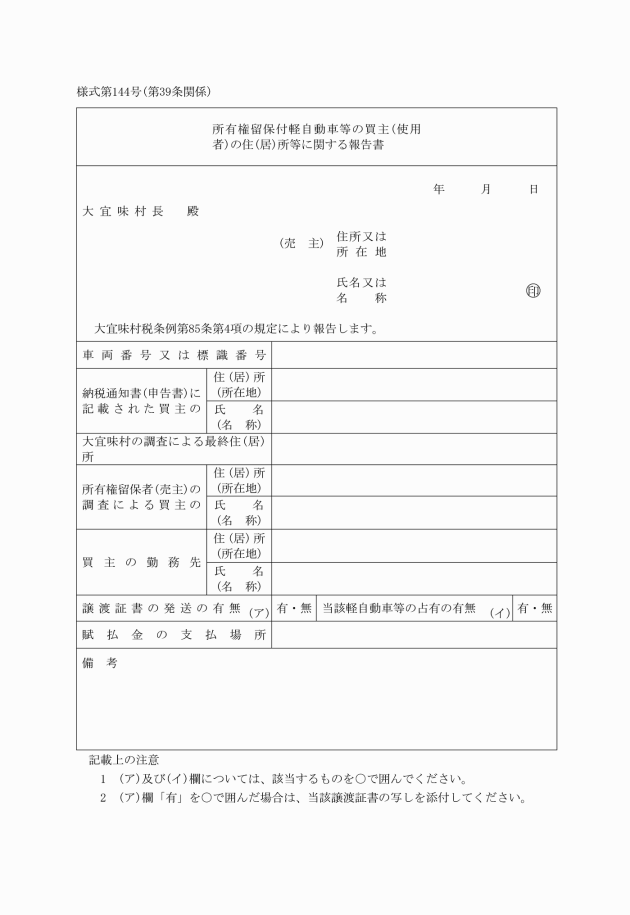

所有権留保付軽自動車等の買主(使用者)の住(居)所等に関する報告書 | 第144号 | |

原動機付自転車・小型特殊自動車標識 | 第145号 | |

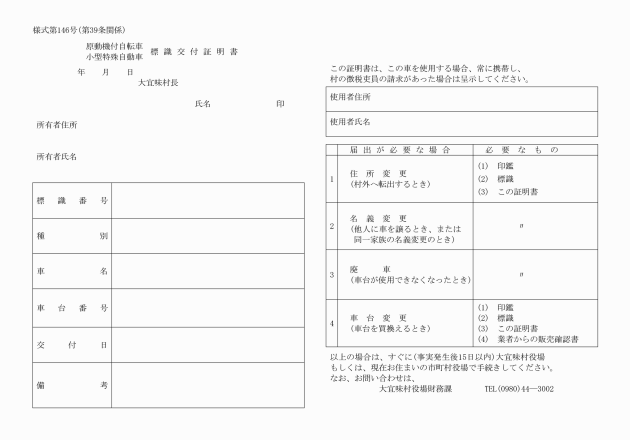

原動機付自転車・小型特殊自動車標識 交付証明書 | 第146号 | |

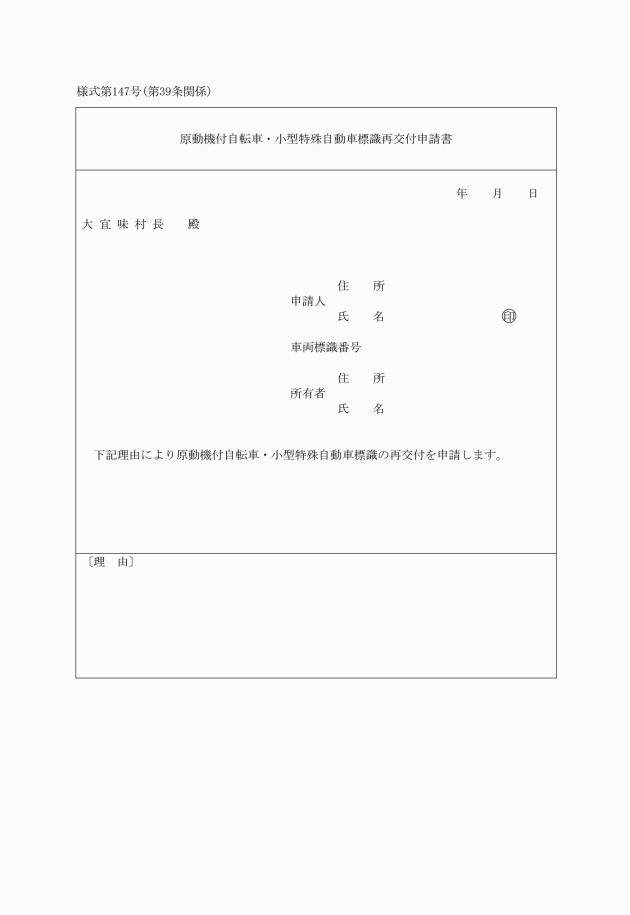

原動機付自転車・小型特殊自動車標識再交付申請書 | 第147号 | |

軽自動車税(種別割)納税証明書 | 法第20条の10 | 第148号 |

軽自動車税(種別割)の第二次納税義務に係る納税義務免除申告書 | 法第11条の9第3項 | 第149号 |

軽自動車税(種別割)変更申告書 | 第150号 |

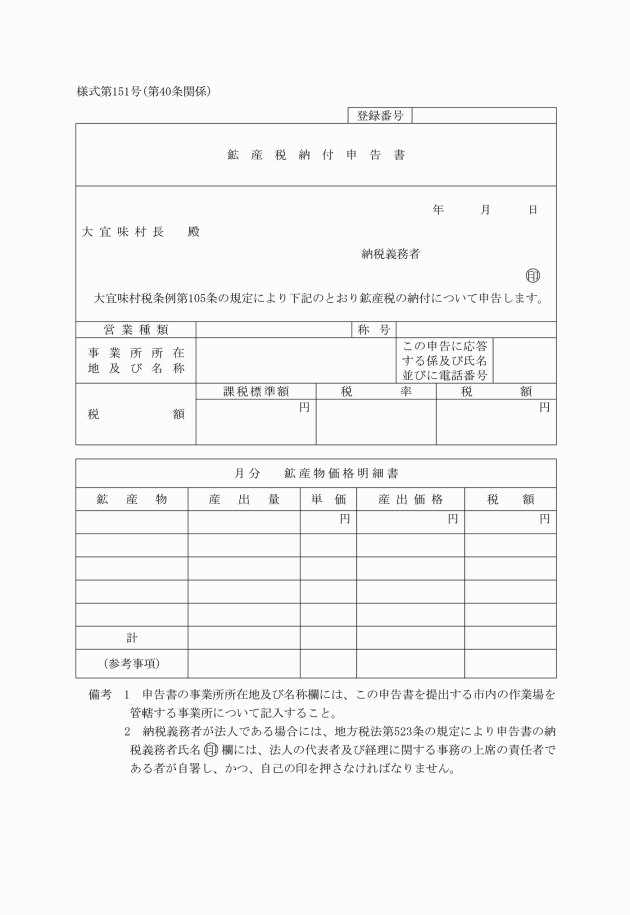

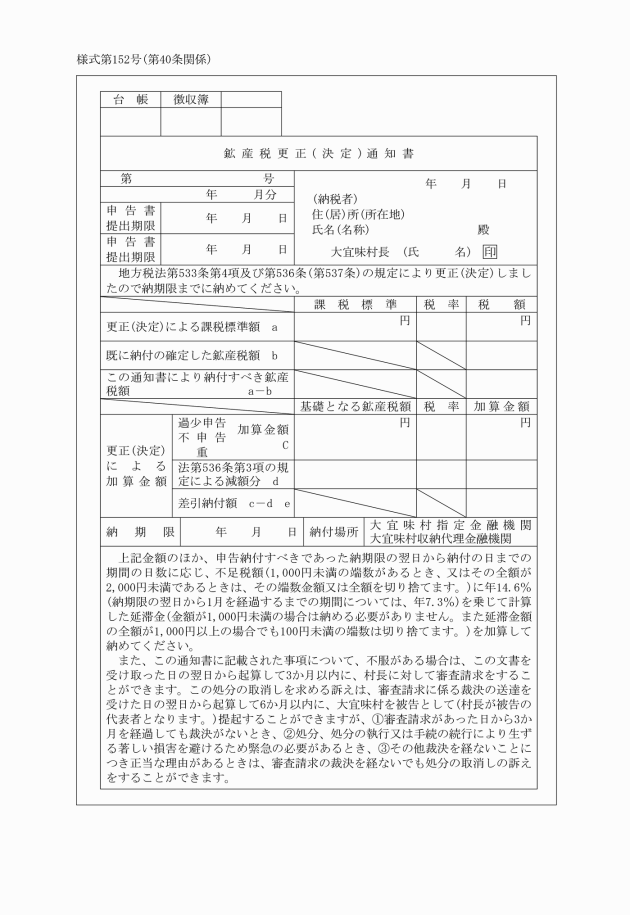

第4節 鉱産税

(鉱産税に係る文書の様式)

第40条 鉱産税に係る文書の様式は、次に掲げるところによる。

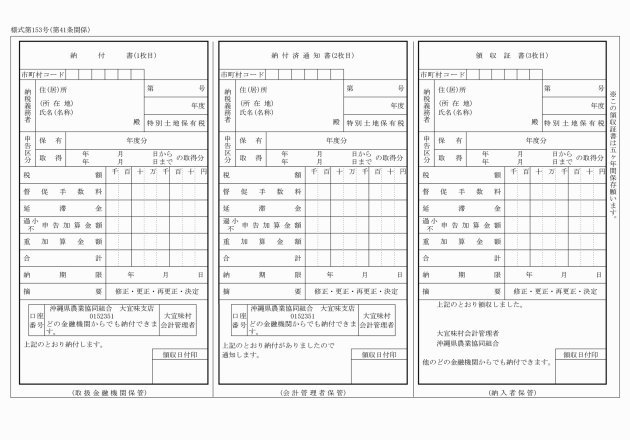

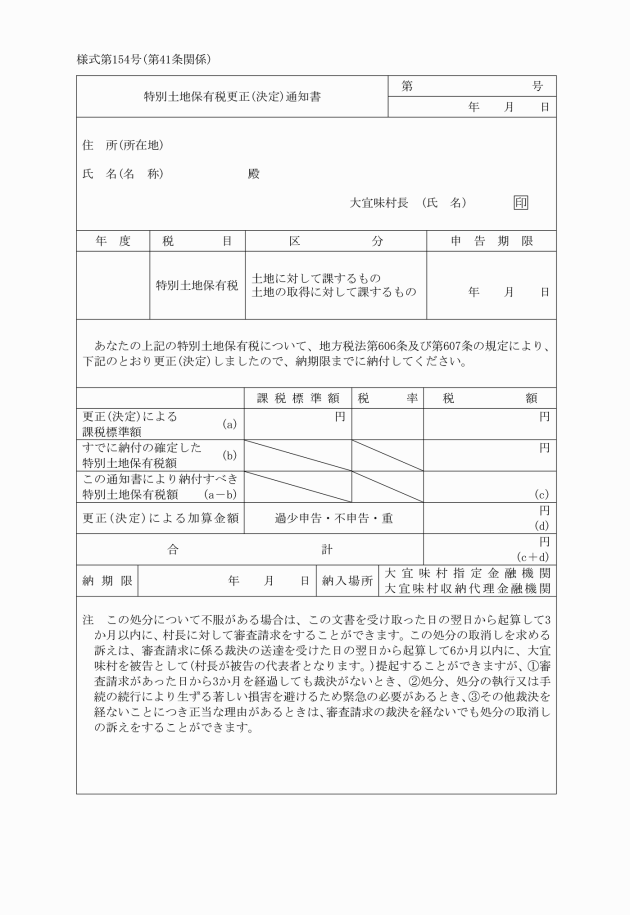

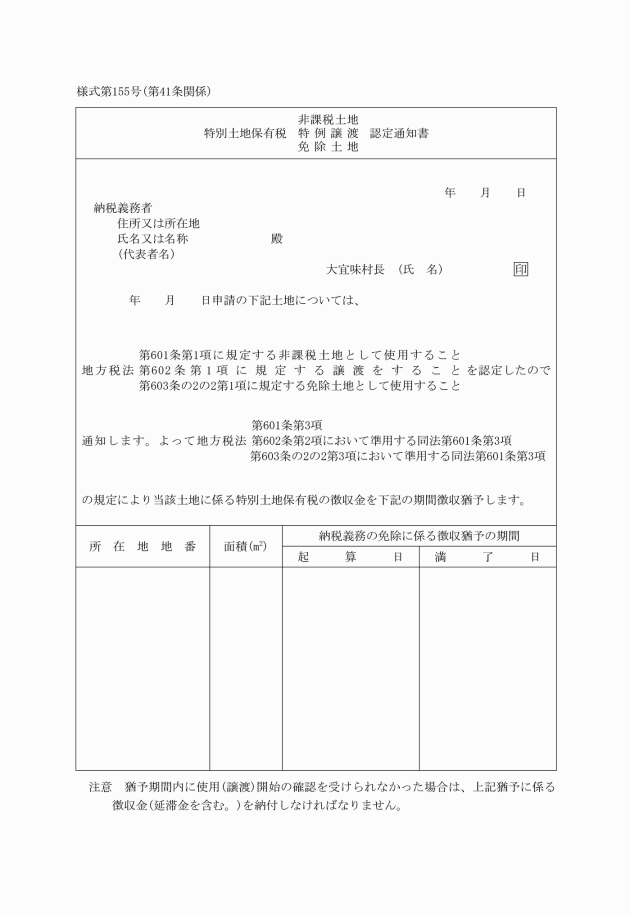

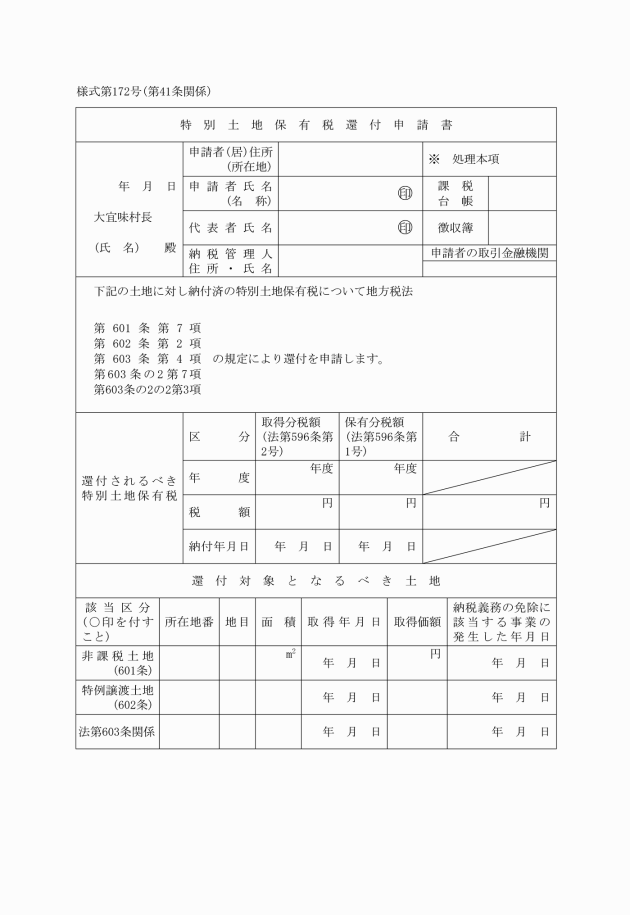

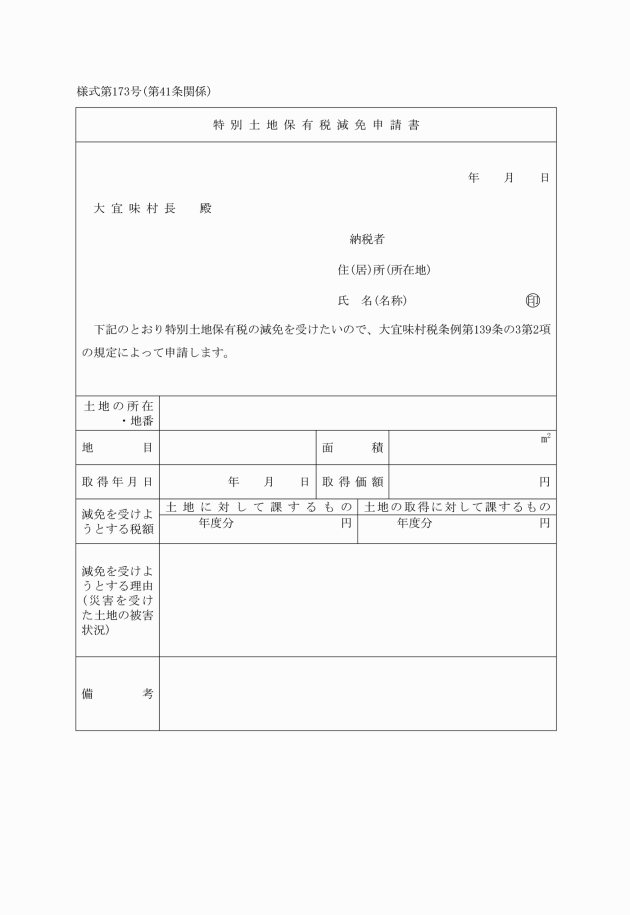

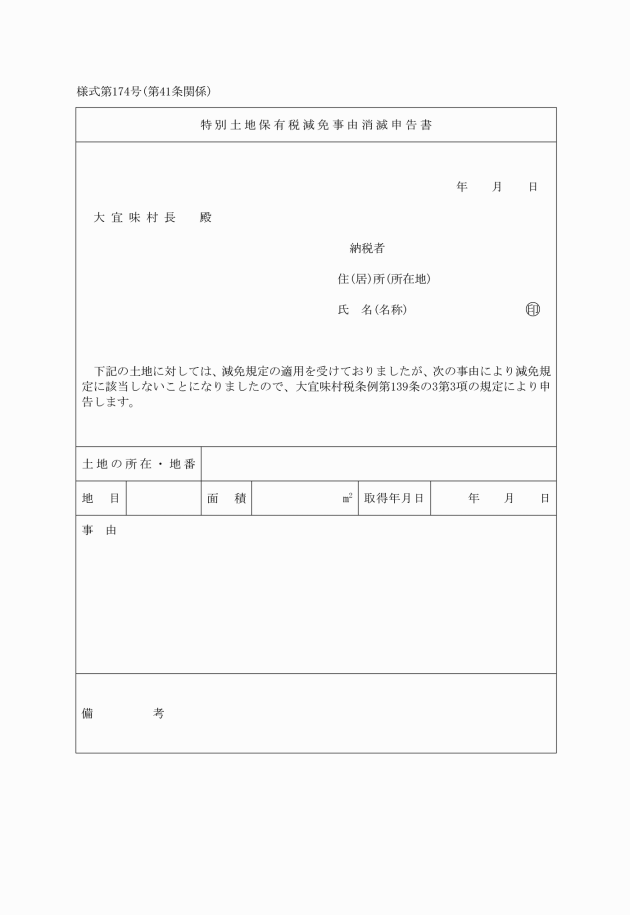

第5節 特別土地保有税

(特別土地保有税に係る文書の様式)

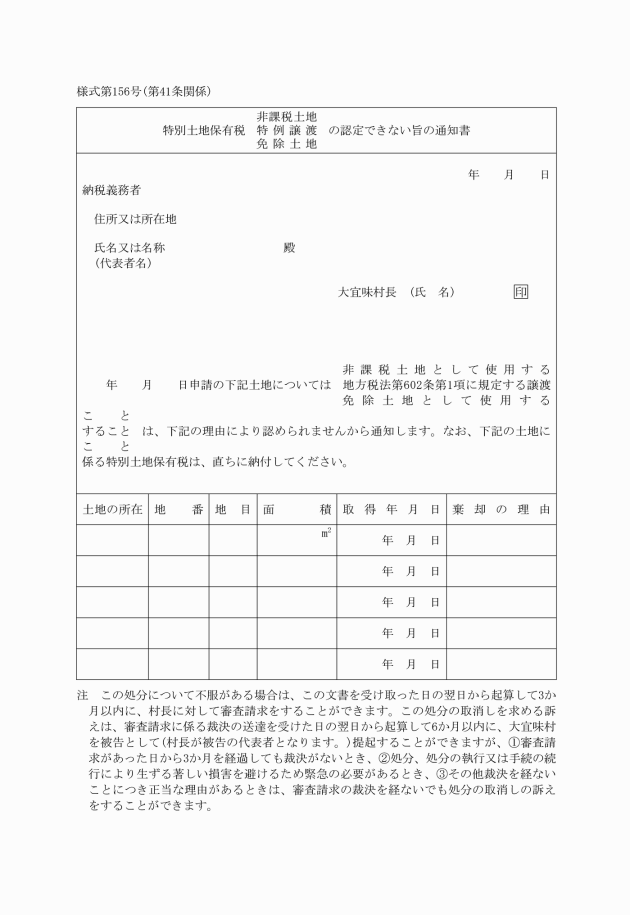

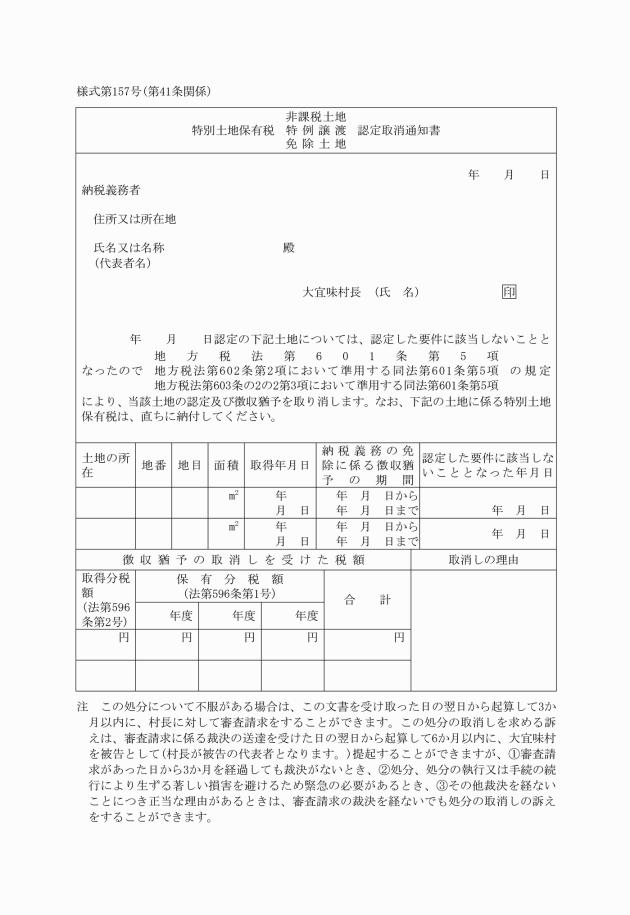

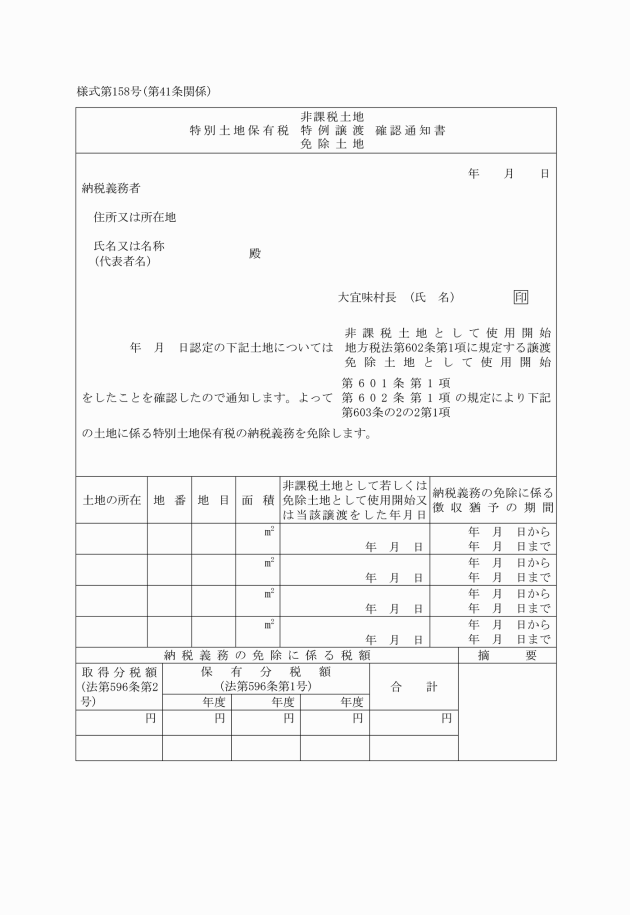

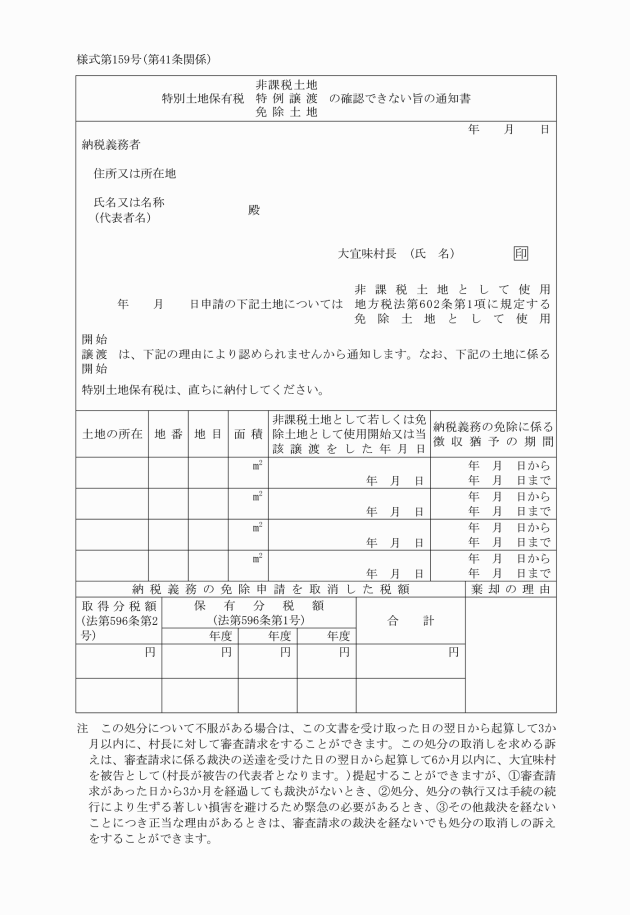

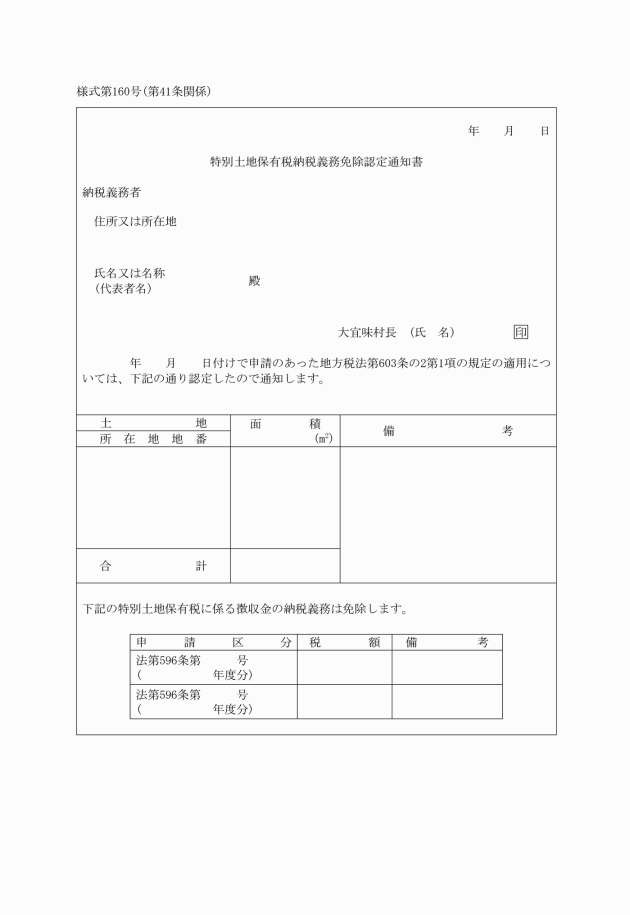

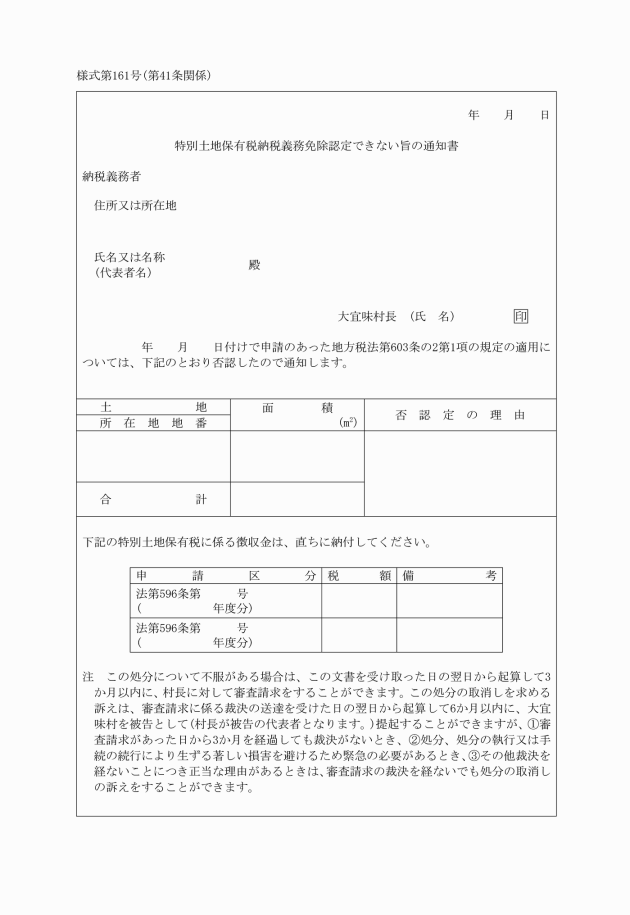

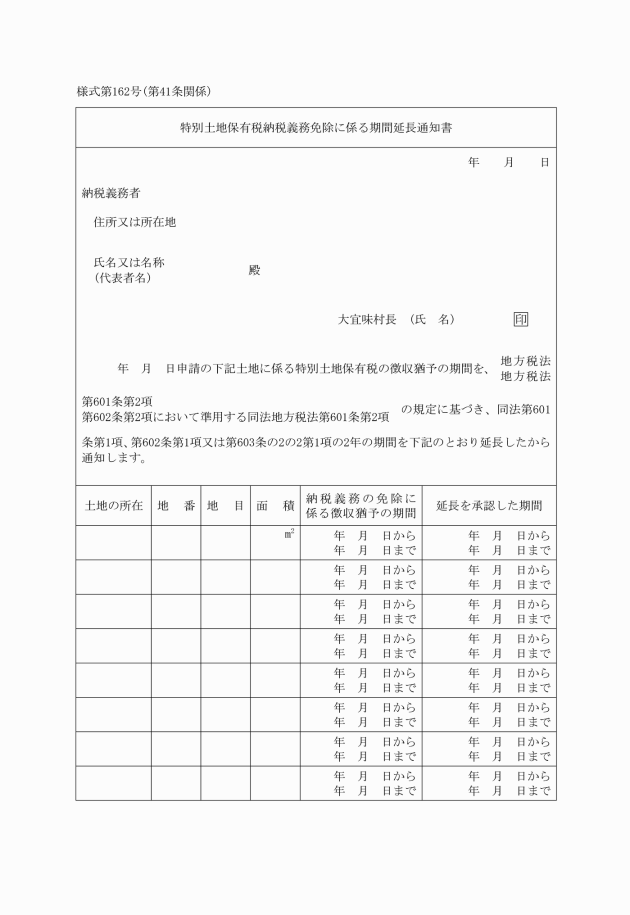

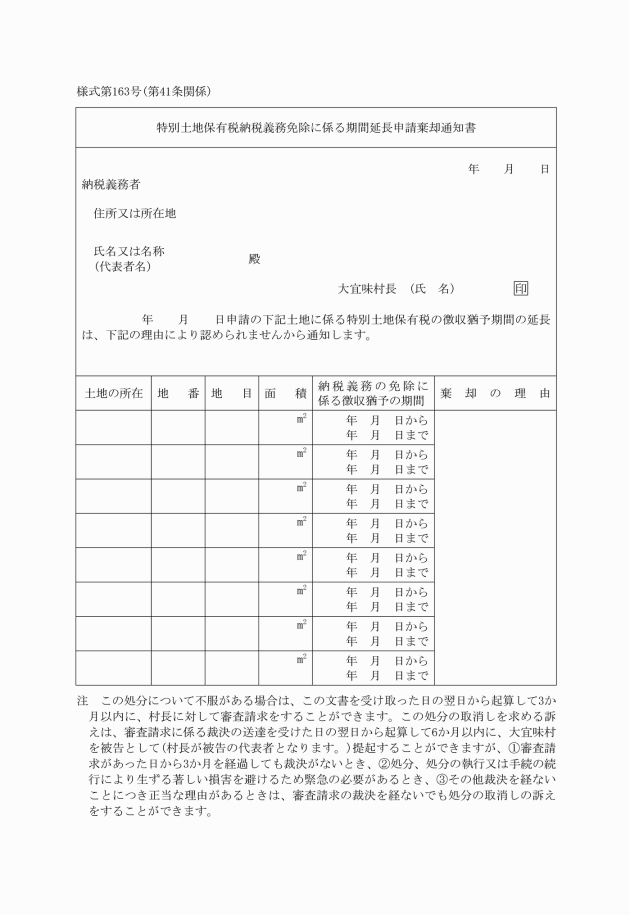

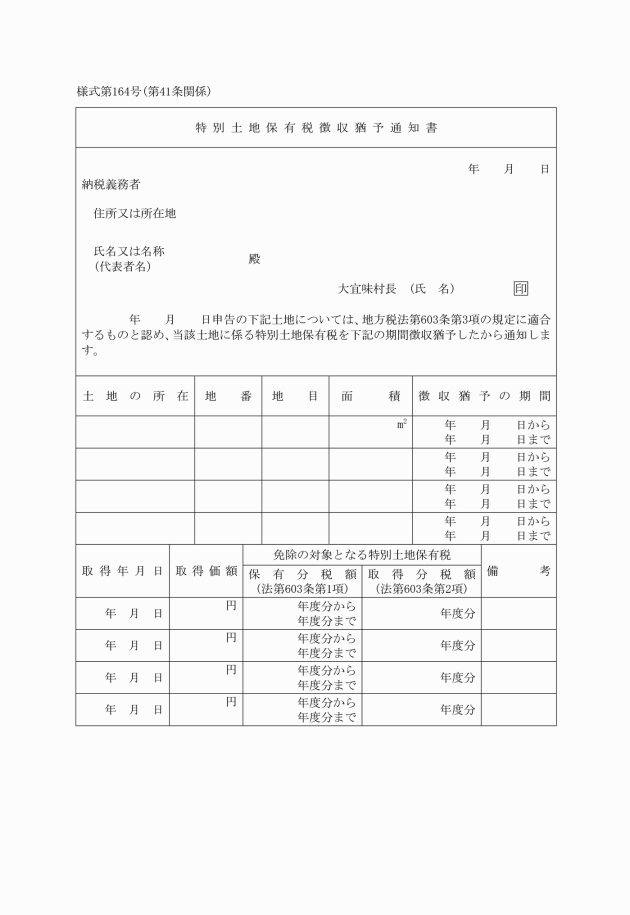

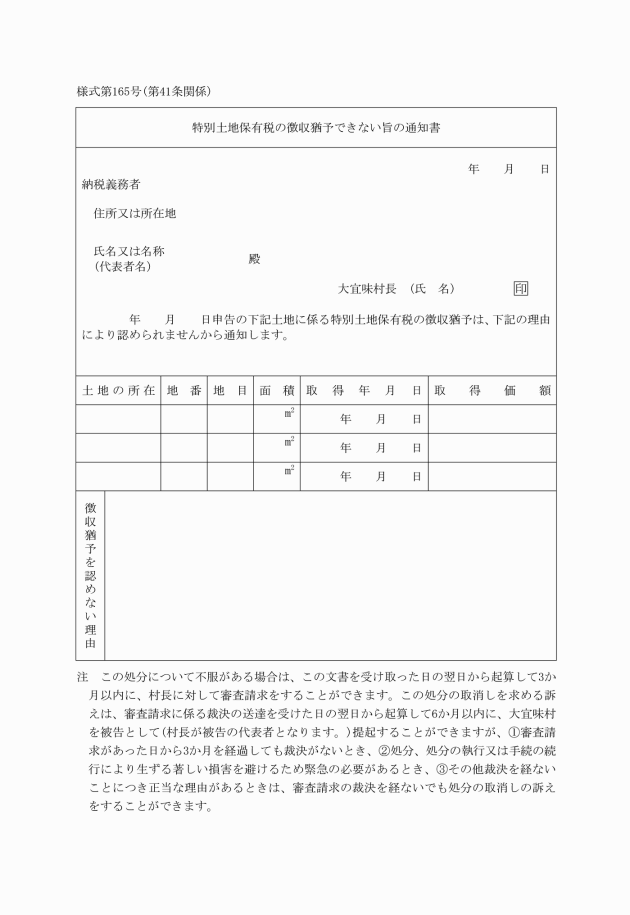

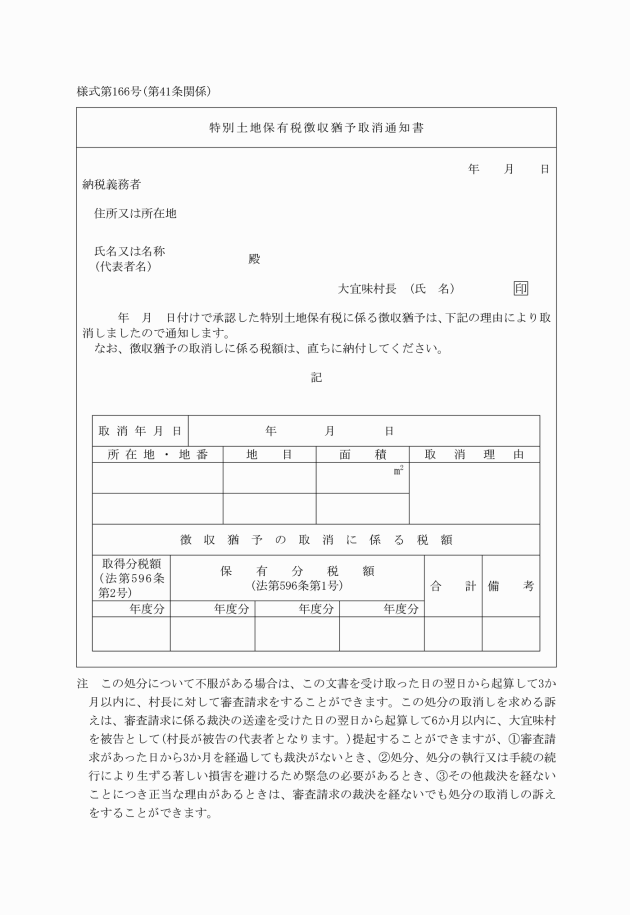

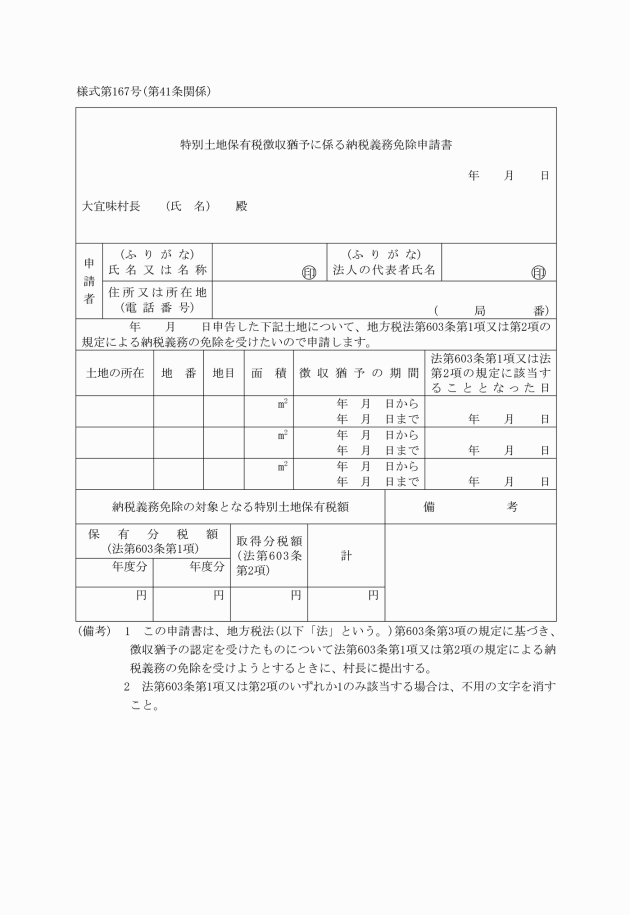

第41条 特別土地保有税に係る文書の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称 | 根拠規定 | |

特別土地保有税納付書 | 第153号 | |

特別土地保有税更正(決定)通知書 | 法第606条第4項、第609条第5項及び第610条第4項 | 第154号 |

特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/免除土地/認定通知書 | 令第54条の42第5項、第54条の45第8項及び第54条の48の2第1項 | 第155号 |

特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/免除土地/の認定できない旨の通知書 | 令第54条の42第5項、第54条の45第8項及び第54条の48の2第1項 | 第156号 |

特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/免除土地/認定取消通知書 | 法第601条第5項及び第6項、第602条第2項及び第603条の2の2第3項 | 第157号 |

特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/免除土地/確認通知書 | 法第601条第1項、第602条第1項及び第603条の2の2第1項 | 第158号 |

特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/免除土地/の確認できない旨の通知書 | 法第601条第1項、第602条第1項及び第603条の2の2第1項 | 第159号 |

特別土地保有税納税義務免除認定通知書 | 法第603条の2第4項 | 第160号 |

特別土地保有税納税義務免除認定できない旨の通知書 | 法第603条の2第4項 | 第161号 |

特別土地保有税納税義務免除に係る期間延長通知書 | 令第54条の42第7項、第54条の43第2項、第54条の45第8項及び第54条の48の2第1項 | 第162号 |

特別土地保有税納税義務免除に係る期間延長申請棄却通知書 | 令第54条の42第7項、第54条の43第2項、第54条の45第8項及び第54条の48の2第1項 | 第163号 |

特別土地保有税徴収猶予通知書 | 法第603条第3項 | 第164号 |

特別土地保有税の徴収猶予できない旨の通知書 | 法第603条第3項 | 第165号 |

特別土地保有税徴収猶予取消通知書 | 法第603条第4項 | 第166号 |

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請書 | 法第603条第1項及び第2項 | 第167号 |

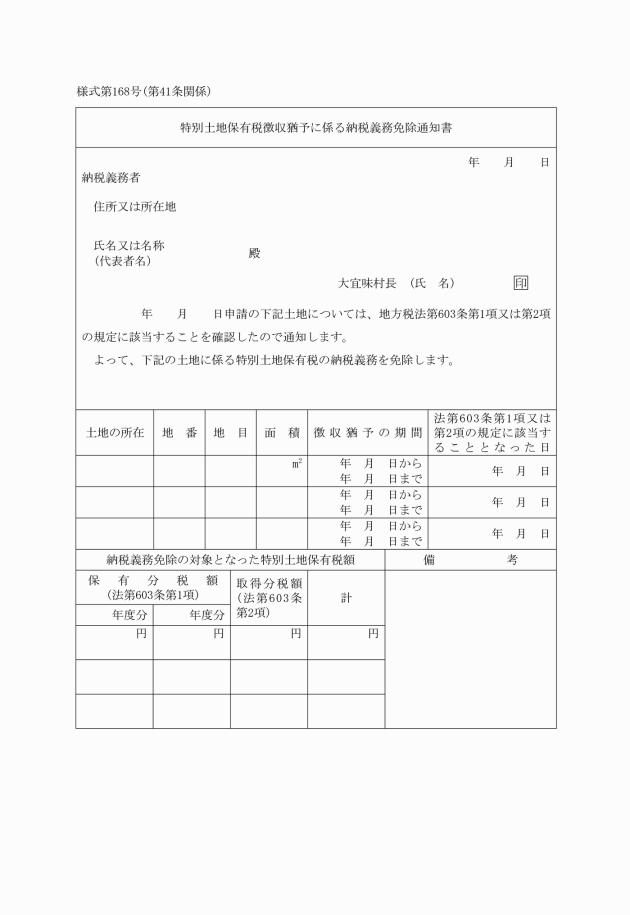

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除通知書 | 法第603条第1項及び第2項 | 第168号 |

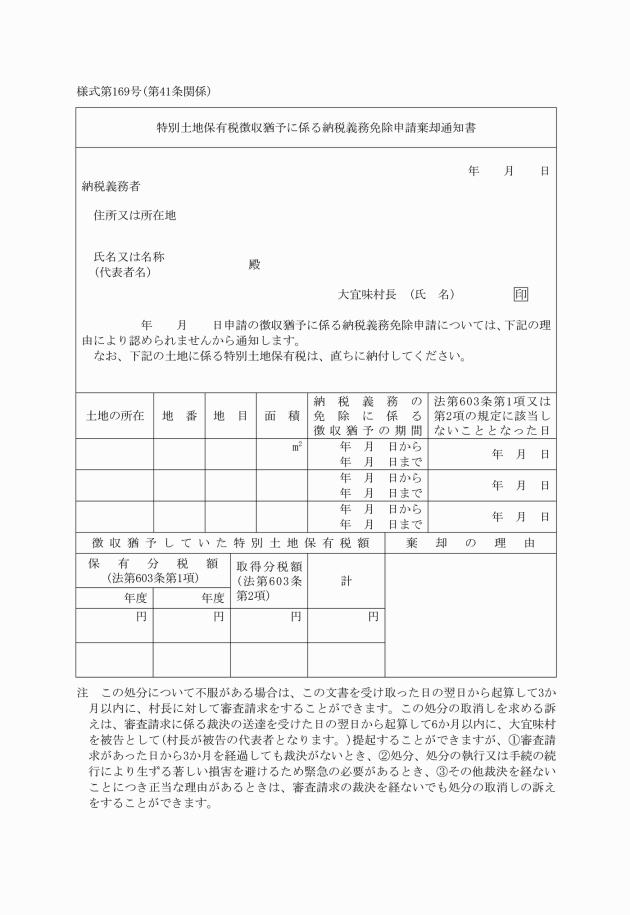

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請棄却通知書 | 法第603条第1項及び第2項 | 第169号 |

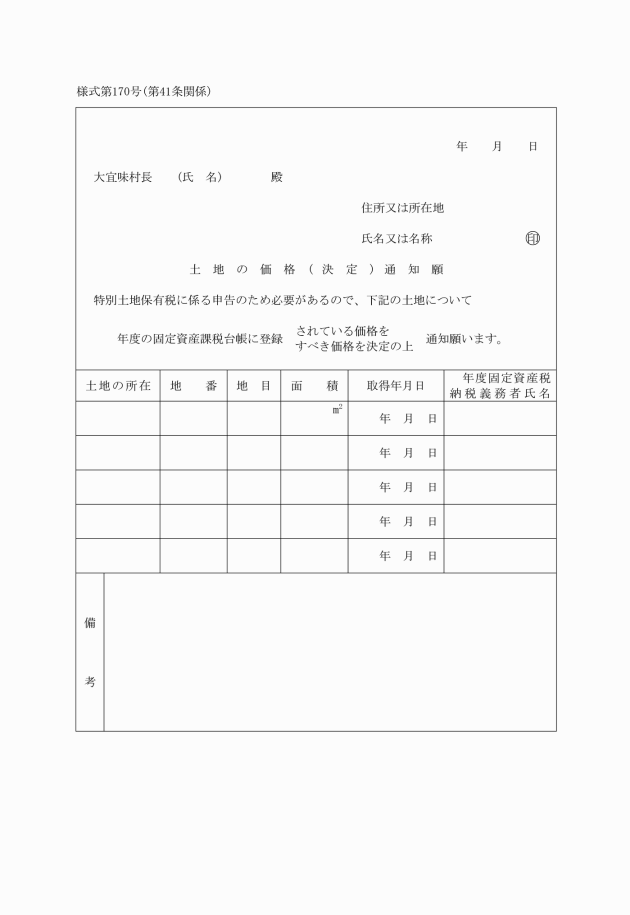

土地の価格(決定)通知願 | 令第54条の38第2項 | 第170号 |

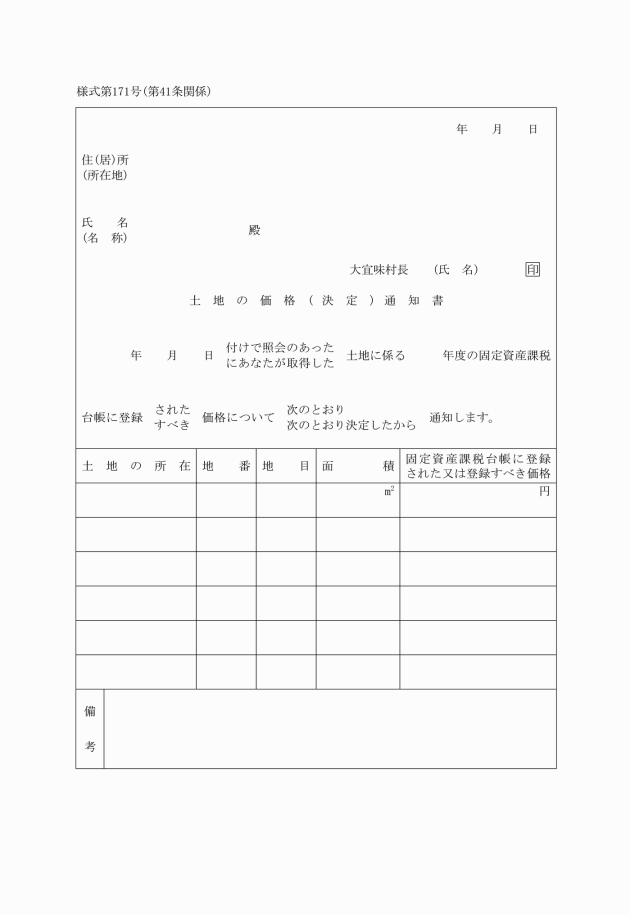

土地の価格(決定)通知書 | 令第54条の38第2項 | 第171号 |

特別土地保有税還付申請書 | 法第601条第7項、第602条第2項、第603条第4項、第603条の2第7項及び第603条の2の2第3項 | 第172号 |

特別土地保有税減免申請書 | 第173号 | |

特別土地保有税減免事由消滅申告書 | 第174号 |

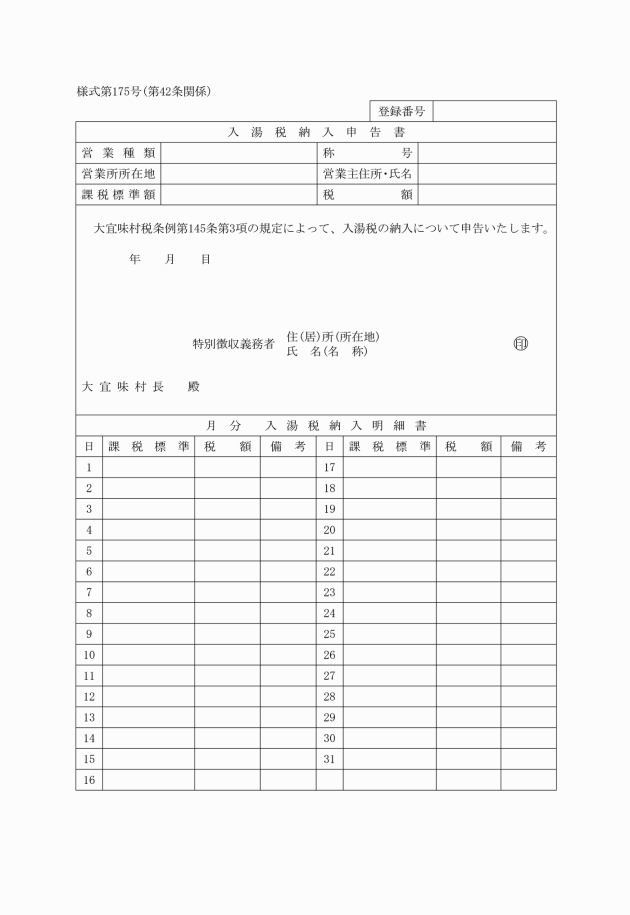

第3章 目的税

第1節 入湯税

(入湯税に係る文書の様式)

第42条 入湯税に係る文書の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称 | 根拠規定 | |

入湯税納入申告書 | 第175号 | |

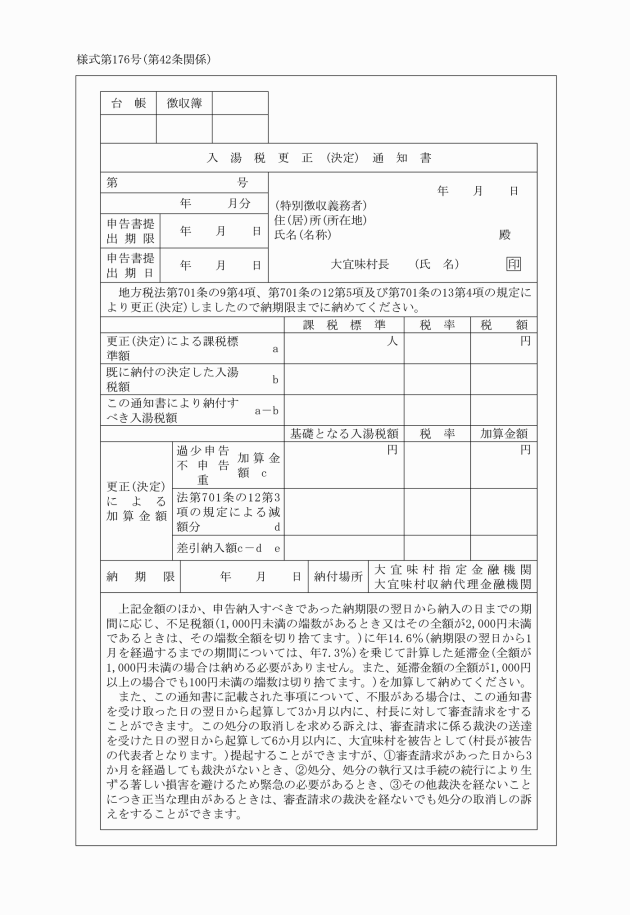

入湯税更正(決定)通知書 | 法第701条の9第4項、第701条の12第5項及び第701条の13第4項 | 第176号 |

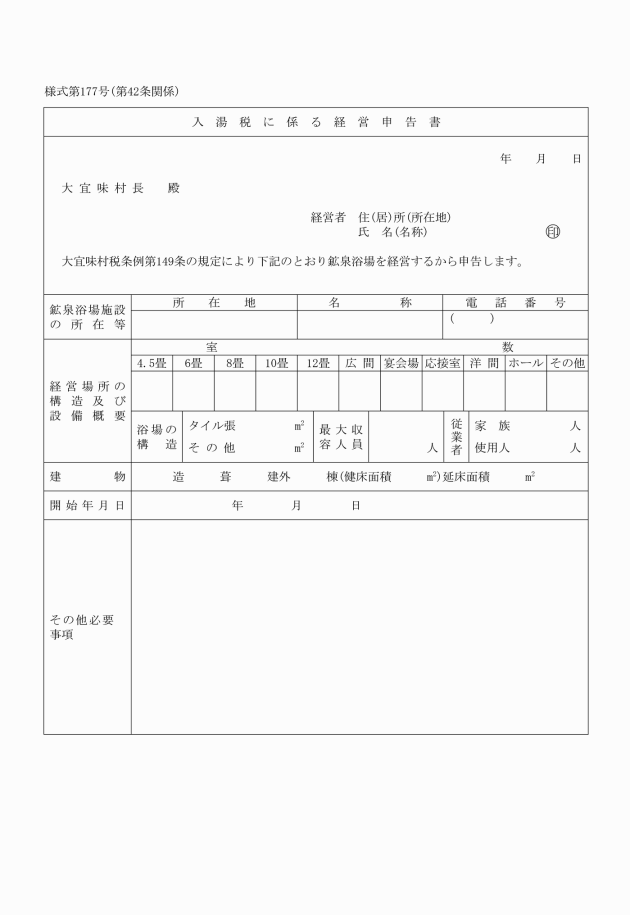

入湯税に係る経営申告書 | 第177号 | |

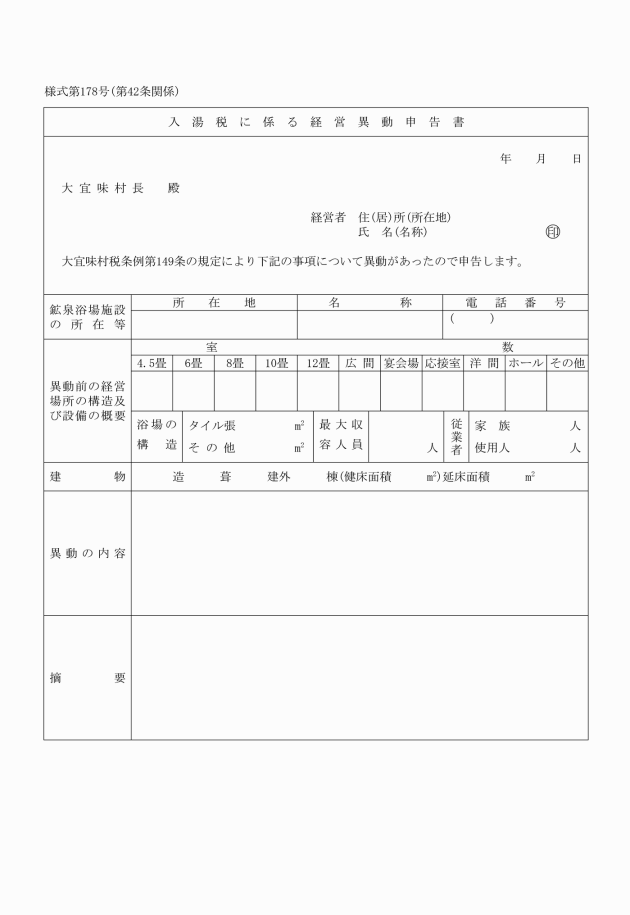

入湯税に係る経営異動申告書 | 第178号 | |

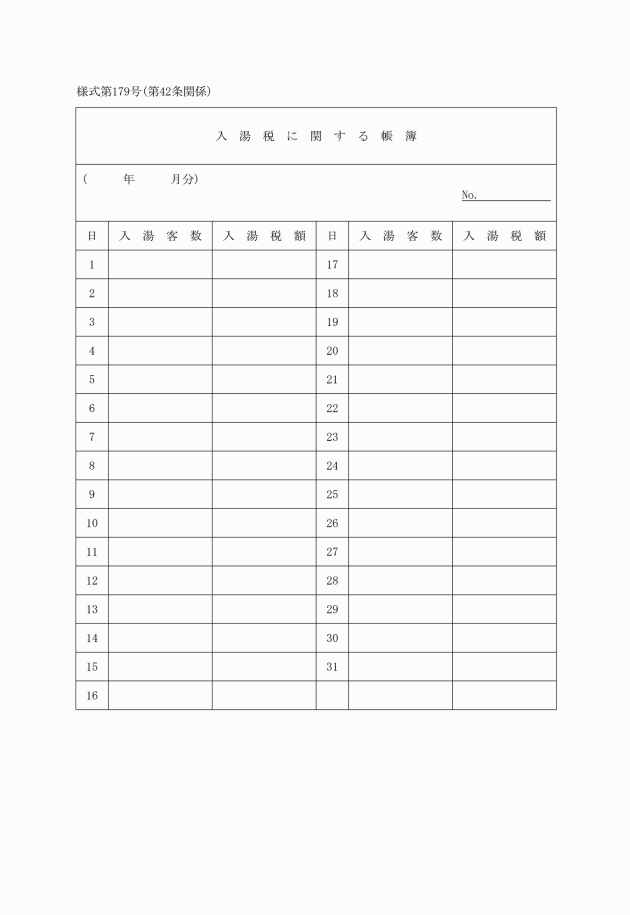

入湯税に関する帳簿 | 第179号 |

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用することができるものとする。

附則(平成27年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の大宜味村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の大宜味村個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の大宜味村税条例施行規則、第6条の規定による改正前の大宜味村固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の大宜味村児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の大宜味村子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則、第9条の規定による改正前の大宜味村児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の大宜味村子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の大宜味村こども医療費助成条例施行規則、第12条の規定による改正前の大宜味村母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の大宜味村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第15条の規定による改正前の大宜味村障害児通所給付費の支給等に係る規則、第16条の規定による改正前の大宜味村身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の大宜味村知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の大宜味村国民健康保険出産育児一時金委任払実施規則及び第19条の規定による改正前の大宜味村企業立地促進条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和2年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の税条例施行規則の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税(種別割)について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際に、この規則による改正前の税条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

附則(令和6年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。