○大宜味村伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金事業実施要綱

令和5年3月31日

訓令第5号

(目的)

第1条 核家族化が進み、地域のつながりも希薄になる中で、孤独感や不安感を抱える妊婦・子育て世帯も少なくなく、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境整備が喫緊の課題である。

伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金事業(以下「本事業」という。)は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産・子育て応援給付金の支給を一体的に実施する。

(1) 妊娠の届出時の面談等

ア 対象者

妊娠の届出をした妊婦とする。なお、可能であれば妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。

イ 実施時期

妊娠の届出時の面談等は、妊娠の届出時に実施するほか、別途面談日を設定して実施することも可能とする。この場合であっても、妊婦と一緒に妊娠期の過ごし方など出産までの見通しを立て、必要な支援に早期につなげるという本面談の趣旨に鑑み、できる限り早い時期に実施する。

なお、妊婦が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には、妊婦の転出後、転出先市町村において面談等を実施することとする。

ウ 実施内容

妊娠の届出をした妊婦に対し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続き、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。

エ 実施方法

顔の見える関係づくり等の観点から、妊婦が窓口等に来訪した上での対面による面談(以下「対面面談」という。)で実施する。ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合には、居宅訪問などのアウトリーチによる面談とし、アウトリーチによる面談も困難な場合には、面談に代わり、電話及び妊娠届の提出を求めることにより実施する。

また、対象者が里帰り先の市町村での面談等を希望した場合は、里帰り先の市町村に面談等の実施を依頼し、里帰り先で実施する。

(2) 妊娠8か月頃の面談等

ア 面談等の対象者

妊娠8か月頃の妊婦のうち、妊娠8か月頃アンケートの回答内容により、面談等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と判断した者とする。なお、可能であれば妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。

イ 実施時期

妊娠後期となる妊娠8か月頃を目安とした時期に実施する。

ウ 面談等の案内、対象者との面談日程の調整

村は、対象者が妊娠8か月となる時期の概ね1か月前に、面談等の案内文及びアンケートの送付及び回収を行い、面談希望者と面談日程を調整する。

なお、この時点で、流産又は死産したことを把握した妊婦に対しては、当該案内等の送付は行わない。

エ 事業内容

対象者に対し、提出のあったアンケートの回答内容を基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて産後ケア事業、その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

オ 実施方法

第1号のエに定める面談等の実施方法に準じて実施する。

カ 面談等を希望しない妊婦又はアンケートの回答の提出がなかった妊婦への対応

面談等を希望しない妊婦について、提出されたアンケートに記載された妊婦の状況等に情報に基づき、当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施した上で、必要な支援につなげることとする。

また、アンケートの回答の提出がなかった妊婦について、電話等により回答の提出を求めるとともに、必要に応じて、面談や電話等による相談を実施する。

(3) 出産後の面談等

ア 対象者

出生した児童を養育する者(以下、第3号において「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。なお、可能であれば面談の対象者の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。

イ 実施時期

原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合(養育者の居所が不明であった場合や、日本国外に居住していた場合等)は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施することとする。なお、養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市町村において面談等を行うこととする。

ウ 実施内容

出産後のアンケートを提出し、新生児訪問や乳児家庭全戸訪問を活用して、養育者に対し、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況等に応じて産後ケア事業、その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

エ 面談等の実施方法

第1号のエに定める面談等の実施方法に準じて実施する。

(4) 面談後の情報発信、随時の相談受付等

2 担当職員の要件

面談等の担当職員は、保健師、助産師等の専門職のほか、「子育て支援員基本研修」及び「専門研修(地域子育て支援コース)の利用者支援事業(基本型)」、又は「子育て支援員基本研修」及び「専門研修(地域子育て支援コース)の地域子育て支援拠点事業」の研修を受けた保育士や利用者支援専門員、子育て支援員、一般事務職員、会計任用職員等とする。

3 相談記録の管理

対象者から提出のあったアンケート、面談等の相談記録を適切に管理する。

4 関係機関との連携

(1) 支給対象者

ア 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母

ウ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、イに該当する者を除く。)

(2) 支給内容

支給対象者の妊娠1回につき、5万円を支給する。

(3) 支給方法

ア 支給妊婦への支給

(イ) (ア)の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後の3か月以内に支給の申請を行う。

(ウ) 申請予定者から支給の申請を受けた時は、審査の上、当該者に対して出産応援給付金の支給を行う。

(オ) 支給にあたっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

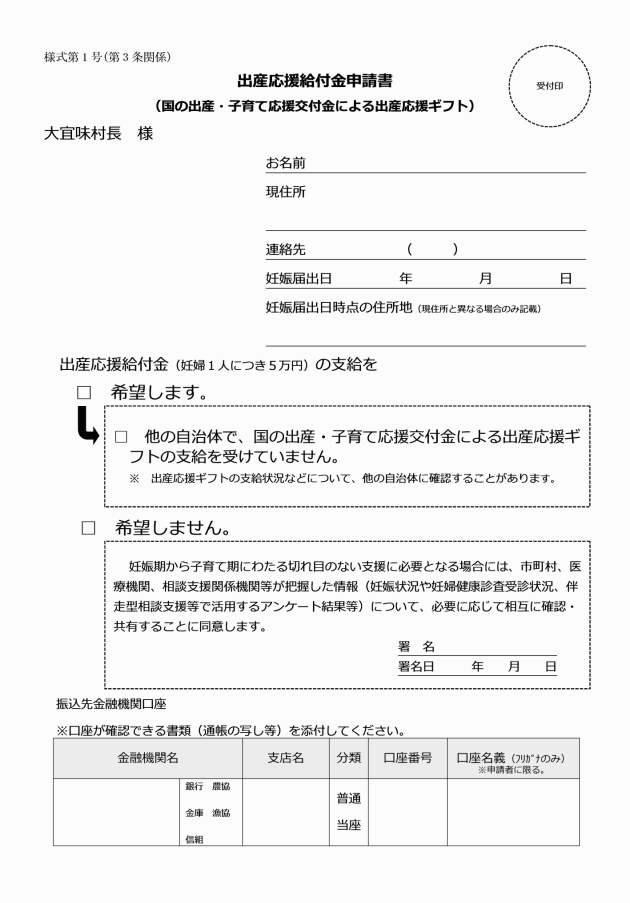

イ 遡及支給妊婦への支給

(ア) 申請予定者は、事業開始日以降、他の市町村で当該給付金に相当する給付を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を得た上で、出産応援給付金申請書(様式第1号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、アンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うこととする。

また、申請時点で妊娠した児童を出生している申請予定者については、第4条に定める子育て応援給付金の支給を受けるために実施する面談等又はアンケートの提出をもって出産応援給付金の支給の申請を行う。

(イ) (ア)の支給の申請は、原則として、事業開始日から6か月の間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責に帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うこととする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(ウ) 申請予定者から支給の申請を受けた時は、審査の上、当該者に対して令和5年度内に出産応援給付金の支給を行う。

(オ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

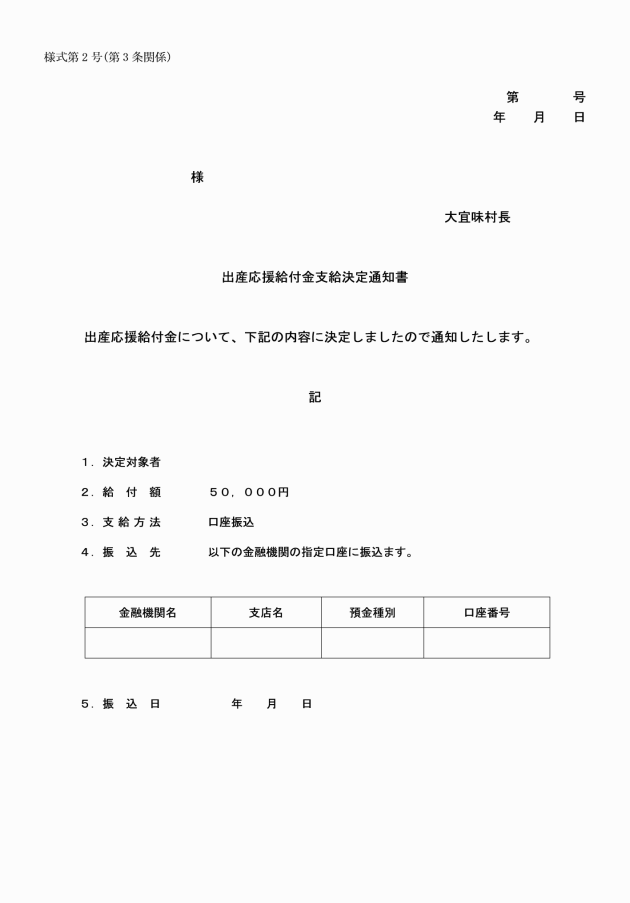

(4) 支給決定の通知

ア 事業開始以降に出生した児童であって、村内に住所を有する者

イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、村内に住所を有する者

(2) 第1号の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。

ア 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

イ 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

ウ 法人

(3) 支給内容

対象児童1人につき5万円を支給する。

ア 支給養育者への支給

(イ) (ア)の支給の申請は、原則として乳幼児全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

(ウ) 申請予定者からの支給の申請を受けた時は、審査の上、当該者に対して子育て応援給付金の支給を行う。

(オ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

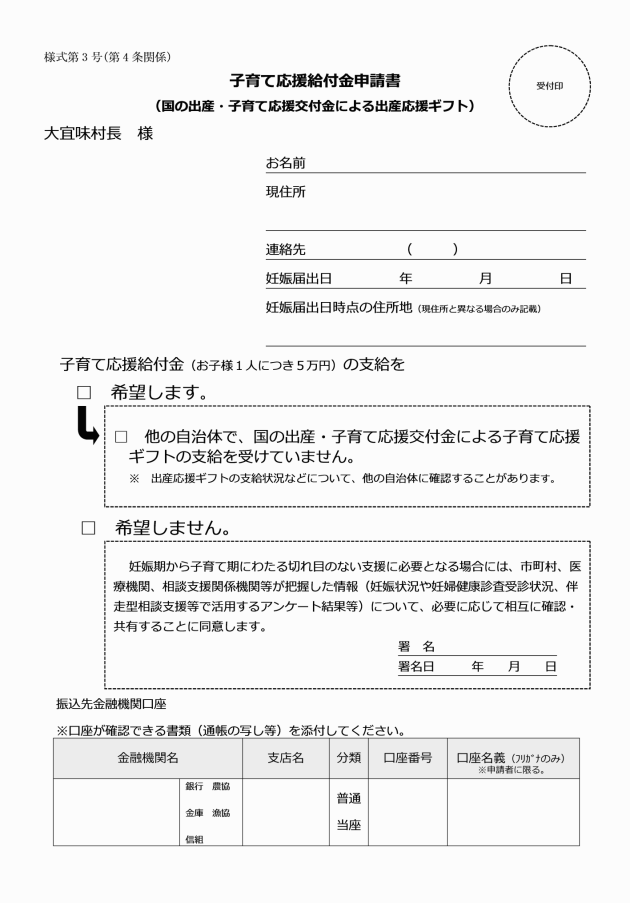

イ 遡及支給養育者への支給

(ア) 申請予定者は、事業開始日以降、出産後のアンケートを提出し、乳幼児児全戸訪問事業を実施し、かつ、他の市町村で同一の対象児童に係る当該給付金に相当する給付を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を得た上で、子育て応援給付金申請書(様式第3号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、乳幼児全戸訪問を行うことなく支給の申請を行うこととする。

(イ) (ア)の支給の申請は、事業開始日から6か月の間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(ウ) 申請予定者から支給の申請を受けた時は、審査の上、当該者に対して令和5年度内に子育て応援給付金の支給を行う。

(エ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

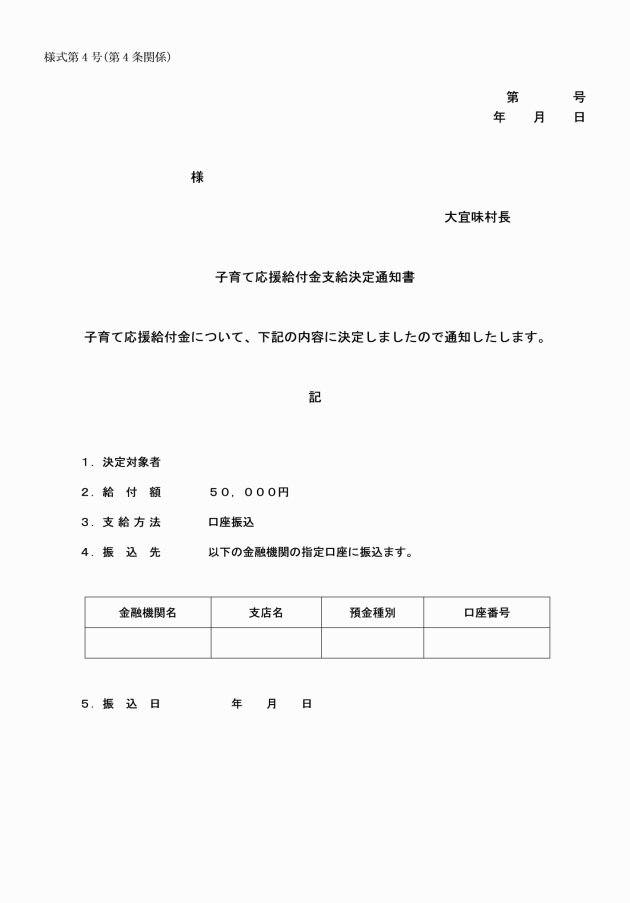

(5) 支給決定の通知

(不当利得の返還)

第5条 村長は、本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求める。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。