○大宜味村保育の利用の調整に関する規則

平成27年3月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に定めるものほか、保育の利用の調整に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。

(利用の調整の申込手続等)

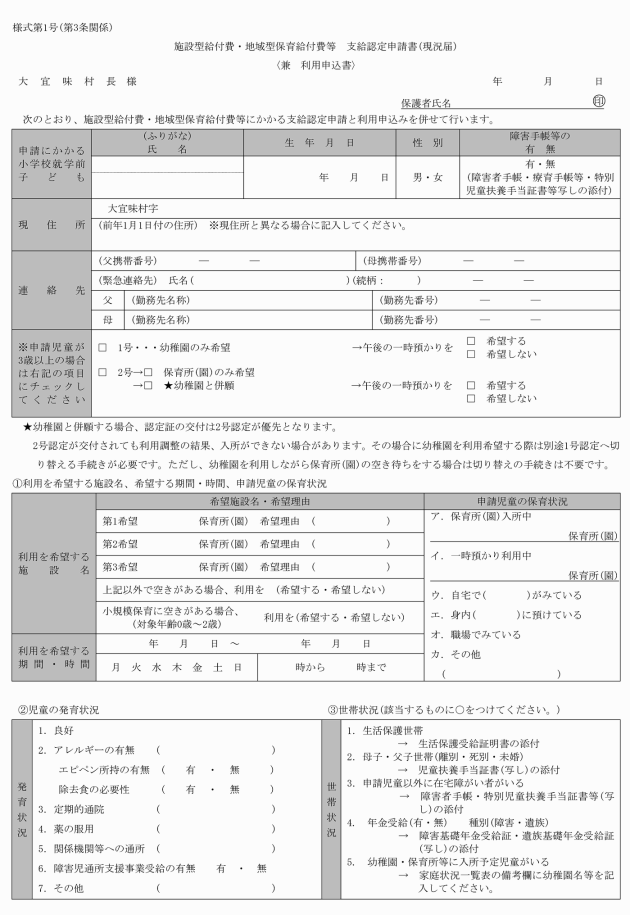

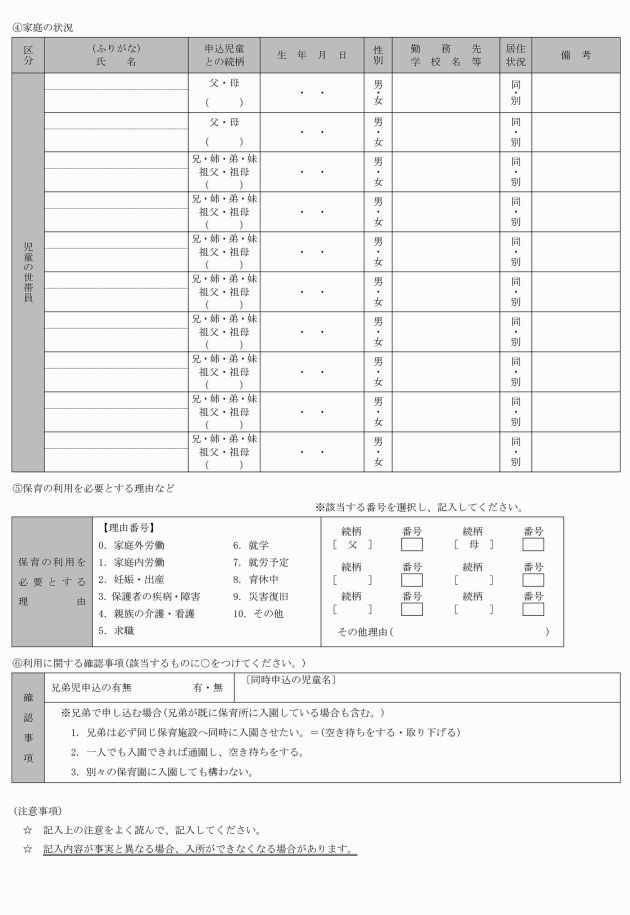

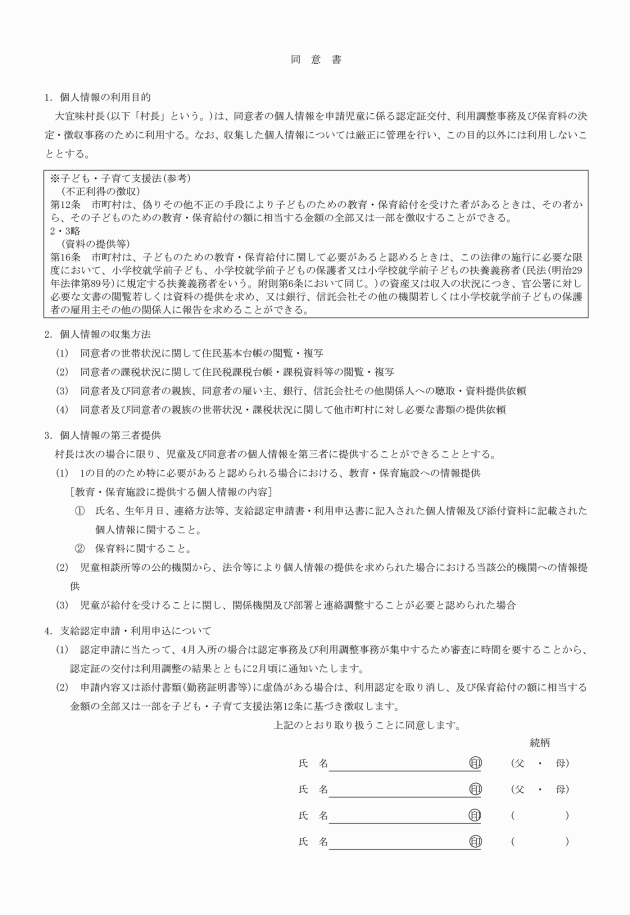

第3条 その監護する「乳幼児又は幼児(それぞれ法第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。)その他保育を必要とする同項に規定する児童(以下これらを「児童」という。)」について保育所又は地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)における保育を利用することを希望する保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書(現況届)〈兼 利用申込書〉(様式第1号)及び村が必要と認める書類を提出しなければならない。

(保育の利用の調整)

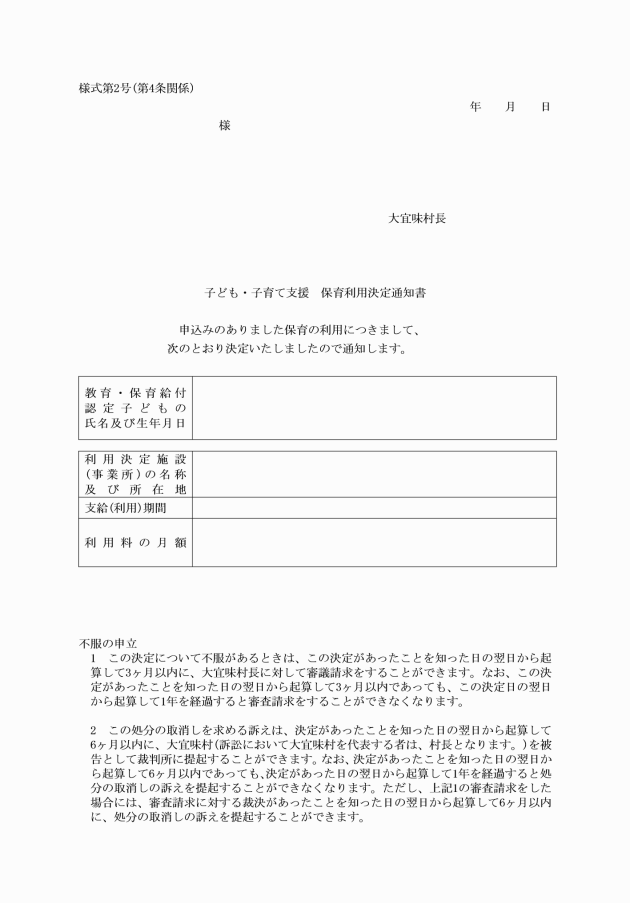

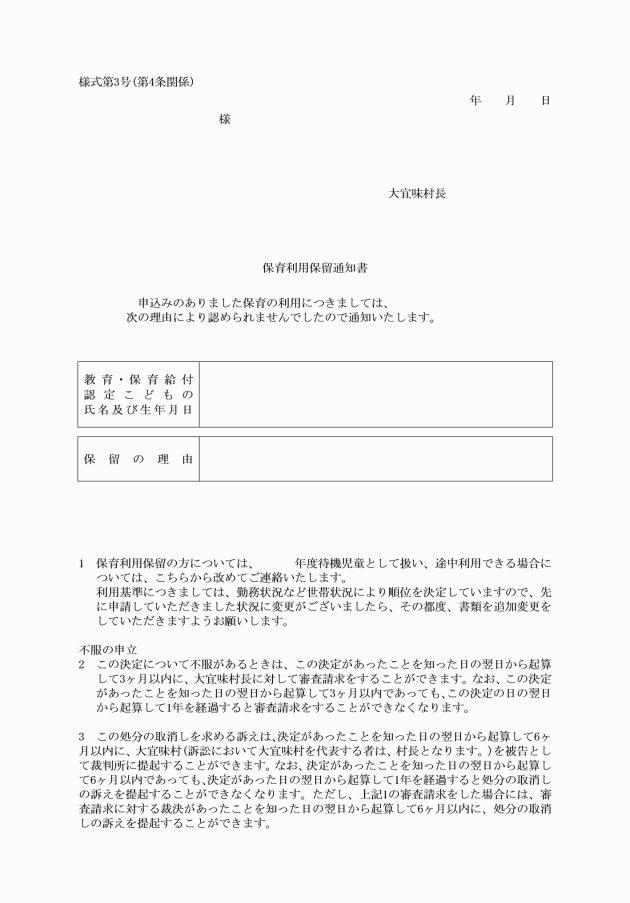

第4条 村は、前条の規定による申込みがあったときは、法第73条の規定により読み替えて適用される法第24条第3項の規定により、当該申込みに係る児童が保育を受ける保育所等を調整するものとする。

(届出)

第5条 保育を受ける保育所等を決定した児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を村又は入所する保育所等の長に届けでなければならない。

(1) 第3条の規定により提出した書類に変更があったとき。

(2) 保育所等における保育の利用を希望しなくなったとき。

(3) その他村が必要と認める事由が生じたとき。

2 保育所等の長は、前項の規定による届出があったときは、直ちにその旨を村に届け出なければならない。

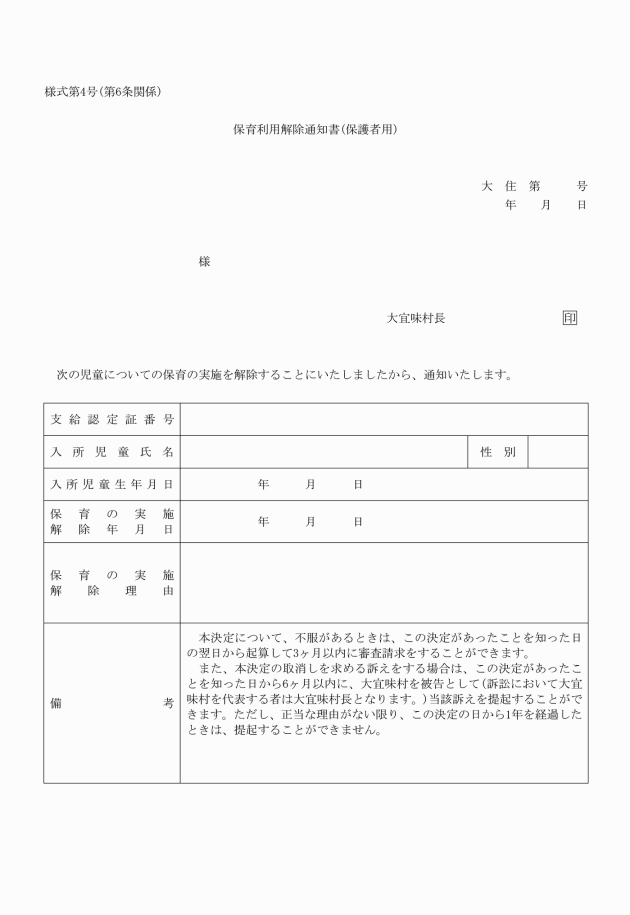

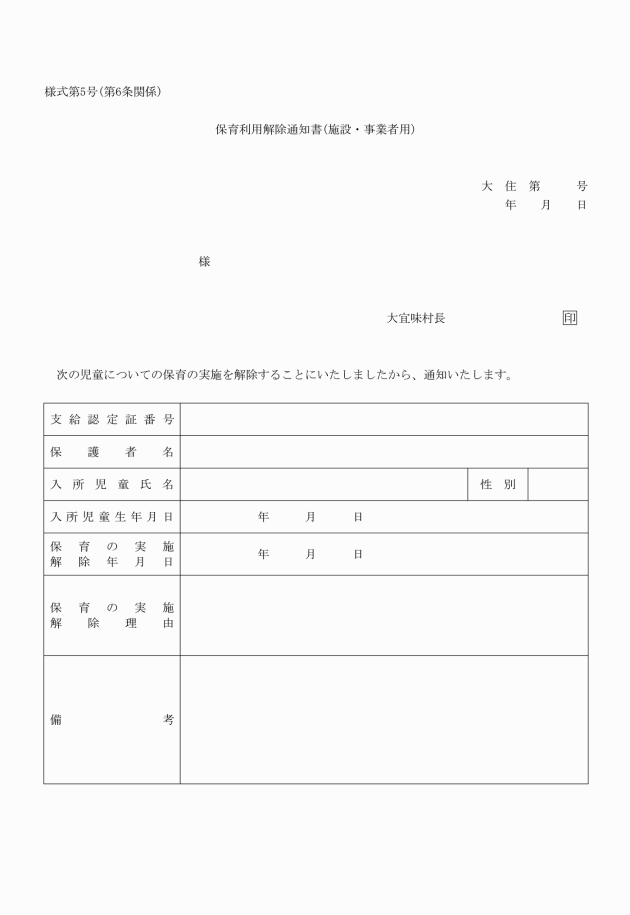

2 村は、前項の規定により保育の利用を解除する場合は、あらかじめ保護者に対し、当該保育の利用を解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、保護者から解除の申し出があった場合又は意見を聴くことができない場合は、この限りではない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、保育の利用の調整に関し必要な事項は、村が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成30年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年規則第12―4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第1―3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

附則(令和5年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条第2項関係)

【基本指数】

番号 | 類型 | 細目 | 基本指数 | 父 | 母 | |||

1号 | ① | 就労 | 月160時間以上の就労を常態とする | 55 | ||||

月140時間以上160時間未満の就労を常態とする | 50 | |||||||

月120時間以上140時間未満の就労を常態とする | 45 | |||||||

月100時間以上120時間未満の就労を常態とする | 40 | |||||||

月80時間以上100時間未満の就労を常態とする | 35 | |||||||

月64時間以上80時間未満の就労を常態とする | 30 | |||||||

② | 自営業で挙証資料の提出がない場合 | 25 | ||||||

2号 | ③ | 妊婦・出産 | 切迫・入院等により著しく保育が困難である場合 | 55 | ||||

多胎児の妊娠・出産により保育が困難である場合 | 40 | |||||||

上記以外の妊娠・出産 | 35 | |||||||

3号 | ④ | 保護者の疾病・障がい等 | 診断書 | 入院中(1ヶ月以上)又は常時寝たきり状態で保育をすることができない | 55 | |||

通院治療を行い、常に安静を要するなど保育が常時困難 | 45 | |||||||

上記以外で通院治療が必要でり、保育に支障がある | 35 | |||||||

手帳 | 身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A1、障害基礎年金証書1級など | 55 | ||||||

身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳2級、療育手帳A2、障害基礎年金証書2級など | 45 | |||||||

上記以外の障がい等 | 35 | |||||||

4号 | ⑤ | 介護・看護 | 看護介助証明書 | 日常生活全般に動作能力が低下しており、介助なしでの生活は困難 | 55 | |||

歩行や排泄、入浴、衣服の着脱などにほぼ全面的な介助が必要 | 50 | |||||||

歩行などが不安定で、排泄や入浴などの一部又は全部介助が必要 | 45 | |||||||

歩行などに不安定さがあり、日常生活に部分的な介助が必要 | 40 | |||||||

精神的な疾患により情動がきわめて不安定なため常時の看護が必要 | 55 | |||||||

精神的な疾患により情動が不安定なため一部の看護が必要 | 50 | |||||||

5号 | ⑥ | 災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害のため、復旧に当たっている場合 | ※ | ||||

6号 | ⑦ | 求職活動 | 求職又は企業の準備のため保育が困難な状態である場合 | 25 | ||||

7号 | ⑧ | 就学・職業訓練 | ①学校教育法で定める学校、専修学校その他の各種学校及びこれらに準ずる教育施設に在学している ②公共職状能力開発施設で行う職業訓練等を受けている | 月160時間以上 | 55 | |||

月140時間以上160時間未満 | 50 | |||||||

月120時間以上140時間未満 | 45 | |||||||

月90時間以上120時間未満 | 40 | |||||||

月90時間未満 | 35 | |||||||

申し込み時点で就学予定 | 35 | |||||||

上記学校で通信制の場合 | 25 | |||||||

8号 | ⑩ | 社会的養護 | 虐待 | 児童虐待を受けるおそれがあると認められる場合 | ※ | |||

DV | 配偶者からの暴力により保育を行うことが困難と認められる場合 | ※ | ||||||

9号 | ⑨ | 育児休業 | 育休対象児以外の児童の申し込み | 35 | ||||

10号 | ⑪ | みなし育児休業時の継続保育 | みなし育児休業期間に対象児童以外の児童の申し込みを希望する場合 | 25 | ||||

⑫ | その他 | 父母が不在(県外・離島在住を含む。)であり、保育を必要とする場合 | ※ | |||||

上記に該当しないが、保育が必要であると認められる場合 | ||||||||

選考点数

(父)基本 点 + (母)基本 点 + 調整指数 点 = 合計 点 |

【調整指数】

番号 | 類型 | 細目 | 基本指数 | ||

① | ひとり親家庭 | 1 | ひとり親家庭(下記のひとり親家庭を除く。) | 65 | |

2 | 保育ができる60歳未満の親族等と同居(同一敷地内、二世帯住宅を含む。)している場合(当該親族等が保育を必要とする証明書類を提出した場合を除く。) | 45 | |||

3 | ひとり親家庭を証する資料の提出が困難であるが、ひとり親家庭の状態であると認められる場合 | 45 | |||

② | 生活保護世帯等(就労・求職活動に加 | 4 | 生活保護世帯又は概ね生活保護基準以下の収入で生活している場合で、自立支援のため必要と認められるとき(Aに該当する場合を除く。) | 45 | |

③ | 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合 | 5 | 生計中心者の失業(自発的失業を除く。)により生活困窮にあり、就労の必要性が高い世帯である場合 | 25 | |

④ | 社会的養護が必要な場合 | 6 | 里親世帯である場合 | 30 | |

7 | その他教育・保育給付認定保護者の児童を養育する能力が著しく欠如している等養護が必要であると認められる場合 | ※ | |||

⑤ | 児童が障がい等を有する場合 | 8 | 申込児童が障がい等を有しており、特別支援保育が必要である場合 | ※ | |

⑥ | 保護者が障がい等を有する場合(基本指数の類型が④以外の場合に加算する) | 9 | 教育・保育給付認定保護者が身体障害者手帳(2級以上)、精神障害者保健福祉手帳(2級以上)、療育手帳A1・A2若しくは障害基礎年金証書(1級)を受けているなど | 3 | |

10 | 教育・保育給付認定保護者が身体障害者手帳(3級以下)、精神障害者保健福祉手帳(3級)、療育手帳B1・B2若しくは障害基礎年金証書(2級)を受けているなど | 2 | |||

⑦ | 同居人が障がい等を有する場合(基本指数の類型が⑤以外の場合に加算する) | 11 | 教育・保育給付認定保護者又は教育保育給付認定子ども以外の同居人が、身体障害者手帳(2級以上)、精神障害者保健福祉手帳(2級以上)、療育手帳A1・A2、障害基礎年金証書(1級)若しくは特別児童扶養手当証書を受けているなど | 2 | |

12 | 教育・保育給付認定保護者又は教育保育給付認定子ども以外の同居人が、身体障害者手帳(3級以下)、精神障害者保健福祉手帳(3級)、療育手帳B1・B2、障害基礎年金証書(2級)又は特別児童扶養手当証書を受けているなど | 1 | |||

13 | 上記以外で継続的な入院その他医療を必要とする教育保育給付認定子ども以外の児童の看護・介護を行っている場合 | 2 | |||

⑧ | 育児休業明け | 14 | 育児休業の取得に伴い、保育施設等を自主的に退園した児童について、再度利用申込した場合 | 25 | |

15 | 育児休業から復帰予定である場合(申込から利用開始までの間に復帰する場合を含む。) | 5 | |||

⑨ | 複数の児童が保育施設等を利用する場合 | 16 | 兄弟姉妹(多胎児を含む)が同時に、同一の保育施設等の利用申込をする場合 | 5 | |

⑩ | 保育施設等で勤務する場合 | 20 | 教育・保育給付認定保護者が、認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業所等又は新制度移行幼稚園で勤務する保育士、幼稚園教諭、保育教諭等である場合 | ※ | |

21 | 教育・保育給付認定保護者が、市内の保育施設等(認可外保育施設及び新制度未移行幼稚園を含む。)で月80時間以上勤務することを常態としている場合 | 25 | |||

⑪ | その他 | 22 | 子どもの安全のために適切な保育が必要であると市長が認める特別な事情ある場合 | ※ | |

減算項目 | 適用要件 | 調整指数 | |||

⑫ | 市外在住 | 23 | 保護者(要件20に該当する者を除く。)が市外に在住し、かつ、市内に在勤・在学している場合(転入予定者で市内の転入先住所が確認できる書類を提出する場合を除く。) | -35 | |

24 | 保護者(要件20に該当する者を除く。)が市外に在住し、かつ、市外に在勤・在学している場合(転入予定者で市内の転入先住所が確認できる書類を提出する場合を除く。) | -40 | |||

⑬ | 就労実態 | 25 | 親族が経営している事業等に就労し、配偶者控除又は扶養控除の対象となり、収入が確認できない場合 | -5 | |

⑭ | 利用者負担額の滞納 | 26 | 納付期限経過分の利用者負担金(保育料)を滞納している場合で、利用者負担額の滞納分を市が児童手当から徴収することに承認の申出をしている場合(卒園児に係る利用者負担額を滞納している場合を含む。) | -5 | |

27 | 過年度保育料の滞納がある場合 | -10 | |||

⑮ | 同居親族の保育必要性 | 28 | 保育ができる60歳未満の親族等と同居(同一敷地内及び二世帯住宅を含む。)している場合(要件2に該当する場合及び当該親族等の保育を必要とする証明書類を提出する場合を除く。) | -5 | |

・基本指数と調整指数の合計(選考点)により判定される「保育の必要性」が高い順に入園内定とします。

・基本指数は複数の事由に該当する場合、点数が高くなる方を採用します。

・基本指数に調整指数を加算又は減算した利用調整の指数が同点の場合は別に定める項目により利用調整を行う。

・「※」児童福祉法の観点及び世帯状況の実情に応じて判断を行う。