○大宜味村宅地分譲規程

平成10年3月5日

訓令第1号

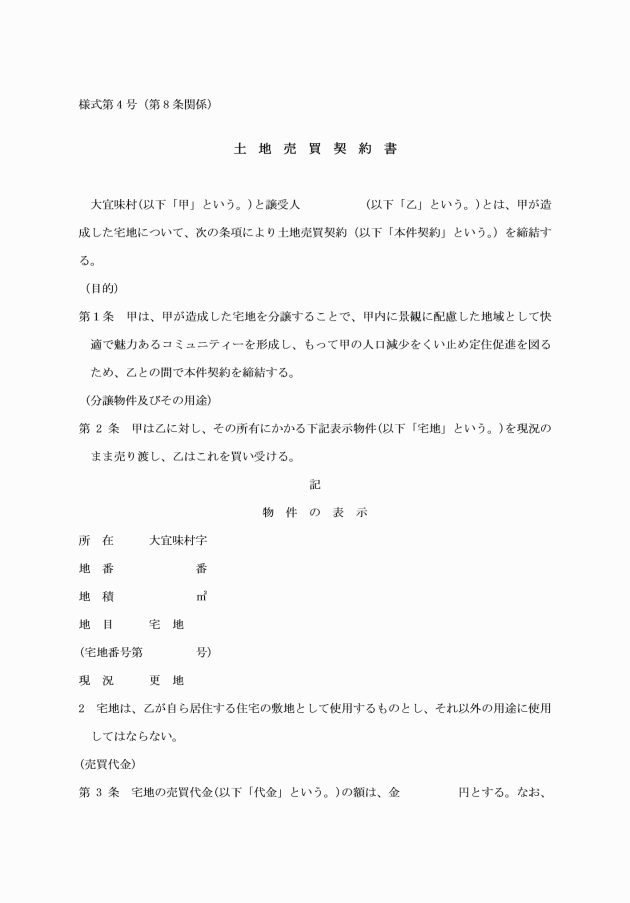

(目的)

第1条 この規程は、大宜味村(以下「村」という。)が住宅政策に基づいて造成した住宅用地(以下「宅地」という。)の分譲について必要な事項を定めることを目的とする。

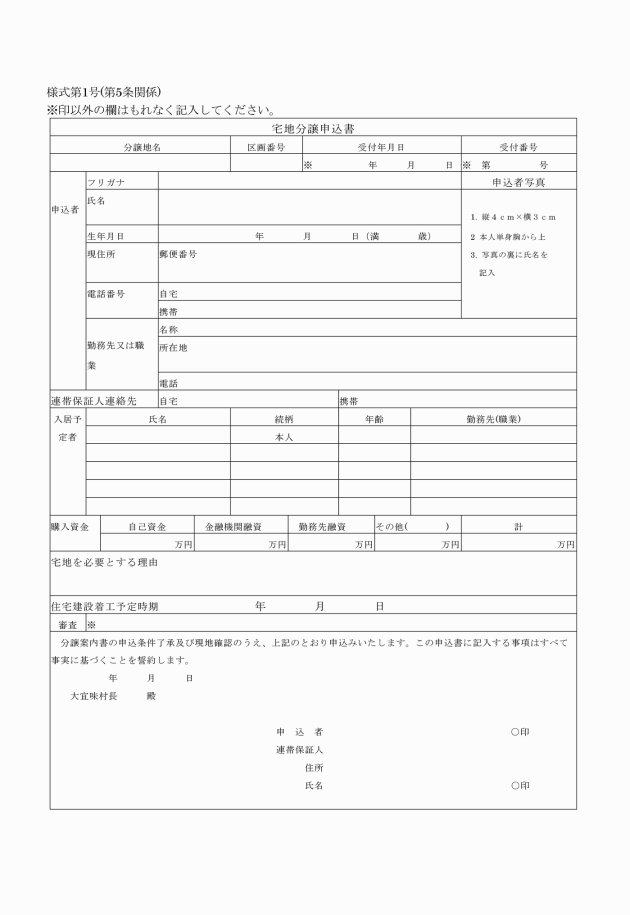

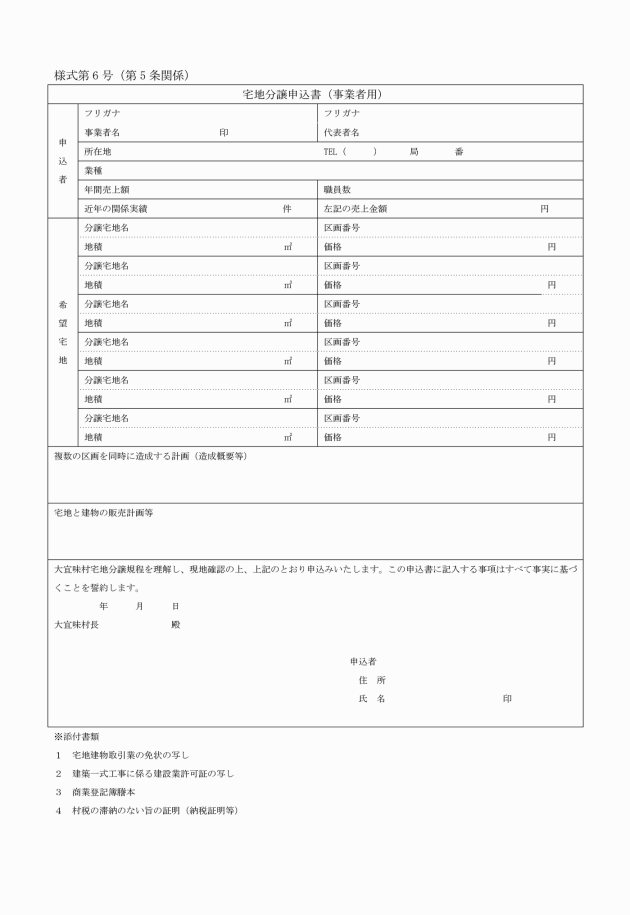

(譲受人の募集)

第2条 宅地の譲受人(以下「譲受人」という。)の募集は、村が発行する広報への掲載その他適当な方法で行うものとする。

2 前項の募集に当たっては、宅地の所在地、名称、分譲面積、分譲区画数、一区画の面積、譲受人の資格、分譲価格、分譲条件、申込方法、譲受人選定方法、申込期間、申込場所その他必要な事項を告示するものとする。

(譲受人の資格要件)

第3条 譲受人は、次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。

(1) 村内に居住し、若しくは居住しようとする者で、自ら居住する住宅を建設するために、宅地を必要とする者並びに賃貸住宅を建設するために、宅地を必要とする者

(2) 契約締結の日から5年以内に建築予定のある者

(3) 分譲代金を期日までに納入できる者

(4) 第11条に定める連帯保証人がある者

(分譲の限度)

第4条 分譲する宅地は、1世帯につき1区画とする。

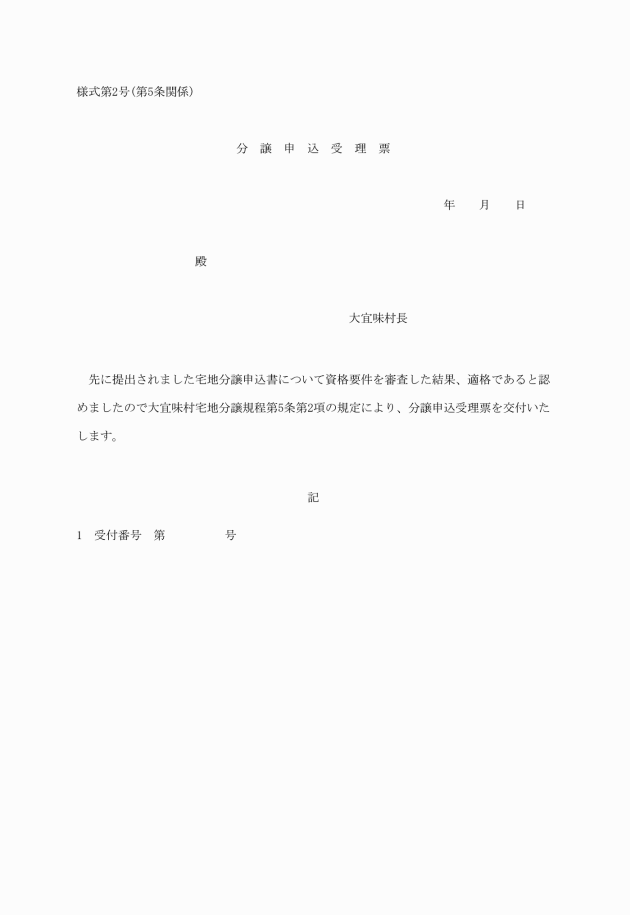

(譲受人の決定)

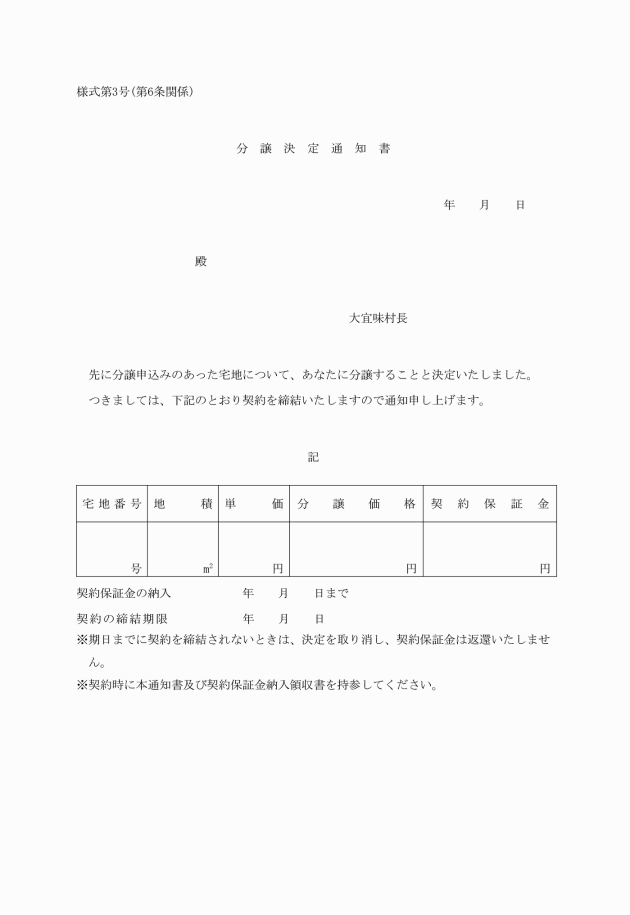

第6条 村長は、分譲申込受理票の交付を受けた者のうちから譲受人を決定する。

2 村長は、譲受人を決定したときは、直ちに譲受人に分譲決定通知書(様式第3号)で通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定により譲受人を決定する場合、必要と認める数の分譲順位を決めた補欠者を定めることができる。

4 譲受人が分譲を辞退したとき又は分譲契約が解除になったときは、前項の補欠者のうちから順位に従い譲受人を決定しなければならない。

(分譲価格の算定)

第7条 分譲価格は、当該宅地の取得及び造成に要した費用並びに宅地の位置、面積、形状、時価等を勘案して村長が定めるものとする。

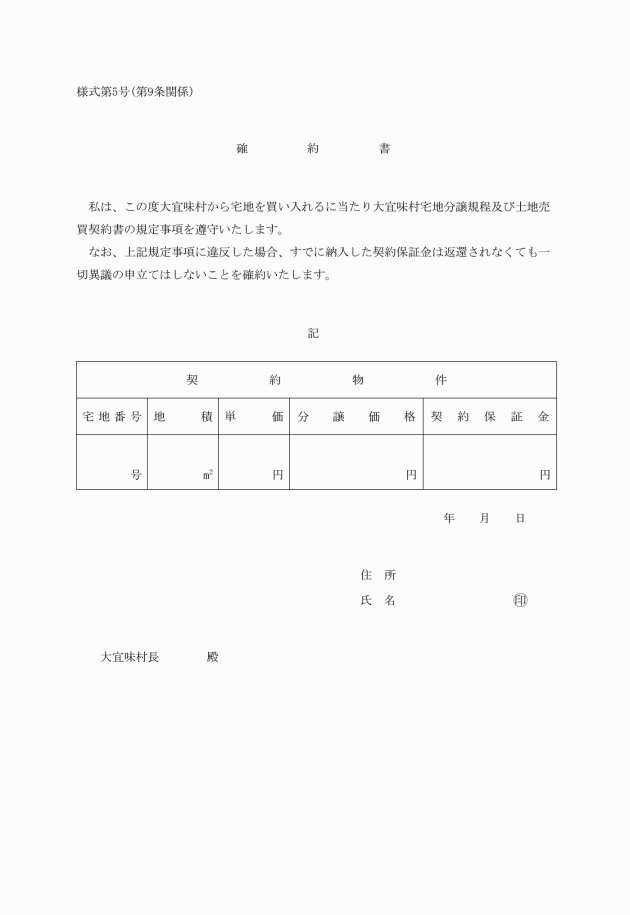

(契約保証金)

第9条 第6条第2項の通知を受けた譲受人は、7日以内に契約金額の10パーセントに相当する金額を契約保証金として村に納入しなければならない。

(契約保証金の帰属)

第10条 譲受人が第17条第1項の規定により、分譲決定の取消し又は契約を解除されたときは、その者の納入に係る契約保証金は村に帰属するものとし、いかなる理由があっても返還しない。ただし、村が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(連帯保証人)

第11条 譲受人は、独立の生計を営み保証債務の弁済能力がある者で、村長が適当と認める連帯保証人1名を定めなければならない。

(譲受人の遵守事項)

第12条 譲受人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 契約締結の日から5年以内に住宅を建築すること。

(2) 契約締結の日から10年間は、宅地を他人に譲渡しないこと。ただし、村長の許可があればその限りでない。

(3) 宅地引き渡し後、常に良好に使用管理し、快適な住宅環境の維持に努め、騒音、ばい煙、汚水(合併浄化処理)、臭気、雑草等による健康上、衛生上にかかわるものはもちろん、他の居住者及び地域の環境を損なうようなことをしないこと。

(4) この規程及び契約書の条項に違反しないこと。

(5) 宅地の形態を変更しようとするときは、隣接所有者の承諾を得ること。

(分譲代金の支払)

第13条 譲受人は、契約を締結した後、村長が指定する日までに分譲代金を支払わなければならない。

2 契約保証金は、分譲代金完納の際に分譲代金に充当するものとする。

(宅地の引渡し)

第14条 宅地の引渡しは、分譲代金完納後において速やかに移転登記を完了し、村の職員、譲受人立会いのうえで行うものとする。

(買戻し特約の登記)

第15条 村長は、宅地の所有権移転の登記と同時に、買戻し特約の登記をするものとする。

(経費の負担)

第16条 宅地の引渡しを完了した後においては、譲受人は、当該土地の公租公課及び管理費用等を負担しなければならない。

2 契約及び前条の登記に要する費用は、譲受人の負担とする。

(分譲決定の取消し又は契約の解除)

第17条 村長は、譲受人が次の各号の一に該当する場合は、分譲の決定を取り消し、又は契約を解除することができる。

(1) 分譲の申込みが虚偽の記載又は不正手段によって行われたとき。

(2) 第3条の資格要件を欠くに至ったとき。

(3) 指定する期日までに契約を締結しないとき。

(4) 指定する期日までに分譲代金を納入しないとき。

(5) 分譲決定の取消し又は契約の解除を申し出たとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合には、村長は既に納入された分譲代金から契約保証金を控除した額を譲受人に返還する。

3 前項の返還金には利息を付さない。

2 前条の買戻金には利息を付さない。

3 第1項の規定により買戻しを行うときは、村長は譲受人から違約金として契約保証金に相当する額を徴収するものとする。この場合において、違約金は買戻金のうちから相殺することができる。

4 第1項の場合においては、譲受人は、当該土地を直ちに村に引き渡さなければならない。この場合、当該土地に損傷異変がみられるときは、譲受人は、直ちにこれを契約時の原形に復さなければならない。ただし、村長が原状回復の必要がないと認めたときは、その限りではない。

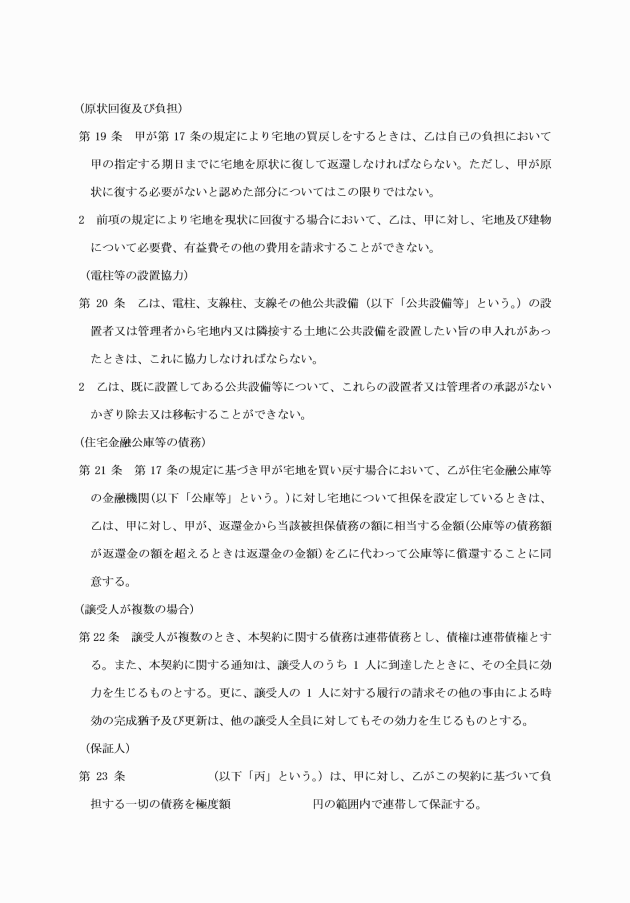

(損害賠償)

第19条 第17条第1項の規定によって契約を解除した場合において、村が損害を受けたときは、譲受人はこれを賠償しなければならない。

(譲受人が複数の場合)

第20条 譲受人が複数のとき、本契約に関する債務は連帯債務とし、債権は連帯債権とする。また、本契約に関する通知は、譲受人のうち1人に到達したときに、その全員に効力を生じるものとする。更に、譲受人の1人に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、他の譲受人全員に対してもその効力を生じるものとする。

(補則)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成11年訓令第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に従前の第3条第1項第3号の規定に基づいてなされた契約は、この規程の相当規定に基づいてなされた契約とみなす。

附則(平成23年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成23年訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成27年訓令第10号)

(施行期日)

この訓令は、平成27年4月20日から施行する。

附則(令和3年訓令第16号)

この訓令は、令和3年12月16日から施行する。

附則(令和5年訓令第6号)

(施行期日)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。